魚のベビーフード「ワムシ」から見えてくる未来。長崎大学水産学部教授・萩原篤志さん【インタビューシリーズ「未知の未来が生まれる出会い」】

シリーズ「未知の未来が生まれる出会い」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、誰もがまだ知らないことを発見し、人類の知を広げている研究者が持つ世界の見方・視点を伺うオリジナルコンテンツ。今回ご登場いただくのは、長崎大学水産学部教授の萩原篤志さんです。

現在、少年サンデーに連載のマンガ『第九の波濤』(草場道輝/小学館)に登場する萩井教授のモデルになっている萩原先生の研究対象は、ワムシ。

ワムシは湖沼や汽水域に生息する動物プランクトンの一種ですが、実は、魚を食べる日本人の食と切っても切り離せない重要な役割を担っています。その役割とは、魚のベビーフードであるということ。

そのため、日本ではワムシを増殖させて餌料として活用するための研究がさかんに行われています。しかしその一方で、生物としてのワムシ研究はあまり進んでおらず、未だ多くの謎に包まれているのだと萩原さんは言います。

食料生産のための研究が先行する日本で、萩原さんはワムシをめぐる世界にどう踏み込んでいったのでしょうか。ワムシ学に取り組む萩原さんの研究から、生態系を担うワムシと私たちとのつながりが見えてきます。

(構成・執筆:草刈朋子)

1957年石川県生まれ。長崎大学水産学部教授。1981年東京大学農学部水産学科卒業。同大学院農学系研究科 水産学専門課程にて博士号を取得。ハワイ海洋研究所魚類部門研究員を経て、1988年に長崎大学へ着任。研究分野は、動物プランクトンなど微小水生動物の生理生態と、魚介類のベビーフード、沿岸環境診断への応用など。2016年日本水産学会賞、2018年日本農学賞・読売農学賞。日本学術会議・連携会員。

世界の誰も知らないことをもっと見つけられるかもしれない

西村事前に萩原先生の書かれた日本水産学会賞の文を読みまして、専門分野のことは全然わからないながら、いろいろとお聞きしたいことがあります。まず、これまでの研究経緯について、簡単にご紹介いただけますか?

萩原そうですね。今長崎大学におりますが、最近では自分の学生時代のことをよく思い出します。

学生時代にシオミズツボワムシという海水性のワムシの休眠活動について博士論文を書いたわけですが、最初に「この世界はおもしろいかもしれん」と思ったのは、まだ論文をひとつも書いてない、海の生き物の観察や調査をしていた大学4年の頃でした。

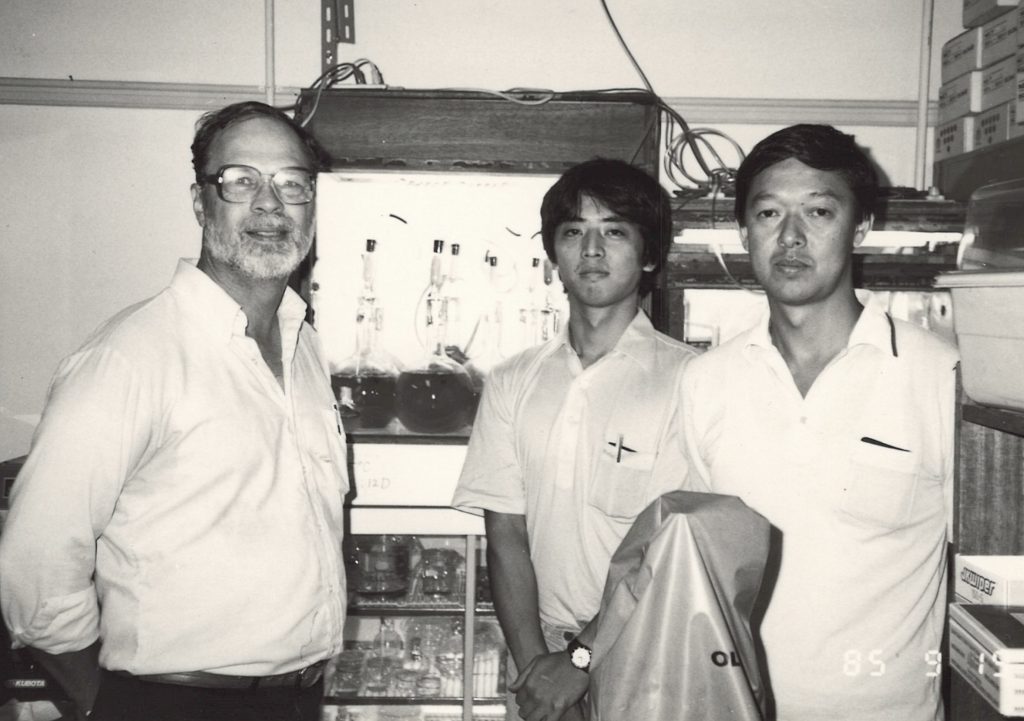

恩師の日野明徳先生(右)とオレゴン州立大学Charles E. King 博士(左)とともに

恩師の日野明徳先生(右)とオレゴン州立大学Charles E. King 博士(左)とともに

ワムシは、からだを回転させながら泳ぐことから“輪虫”といいますが、日夜、顕微鏡で観察していた頃、すべてのワムシが右回りで泳いでいることに気がついたんですね。早速指導教員に報告すると「それは大発見かもしれんぞ」と喜んでくれましたが、別の教員からは「そんなことがあるわけない」と一蹴されました。それに対し、自分なりに反証を示したわけですね。そこにおもしろみを感じました。「この世で誰も知らないことを見つけた」ことに血湧き肉躍るように感動したのが、水産学の世界に踏み込んだスタート地点のように思います。

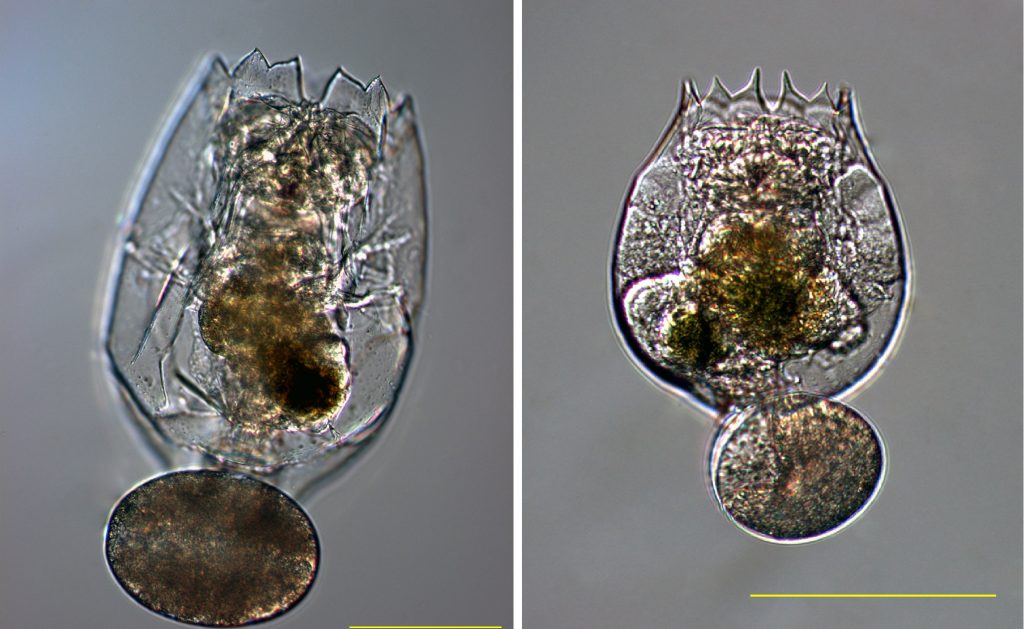

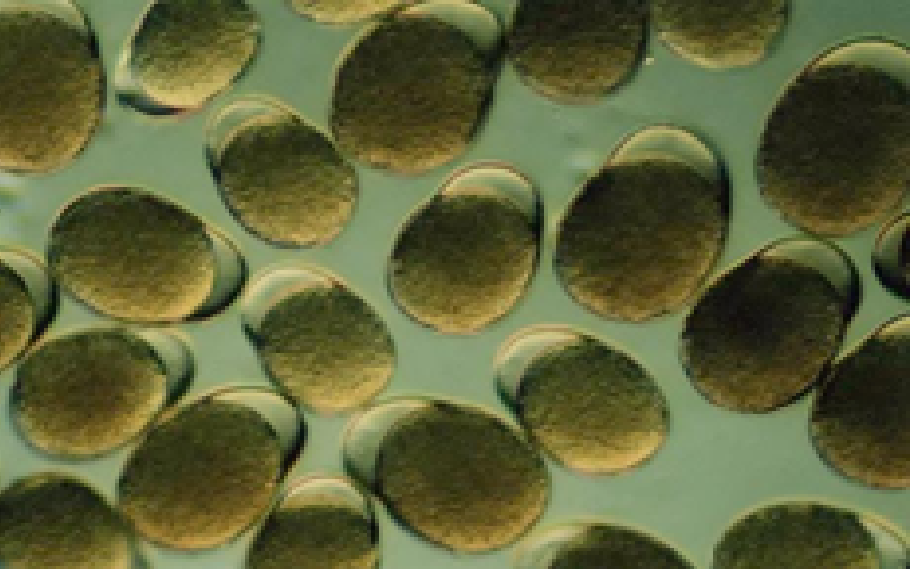

日光に当てた海水を入れて、暗所で孵化したワムシ

萩原様々な研究をはじめたのは、長崎大学に来てからですね。ワムシを使い魚の赤ちゃんを育てることは、養殖を完全に人間の手でコントロールしていくことにつながります。当時は海の有用な生物資源が減少傾向にあり、積極的に稚魚を放流して人間の力で“増やす”ことを国策として行っていたような時期でした。

水産研究は意外と裾野が広く、大学や国立の研究所だけでなく、都道府県の試験場や民間の漁業会社や養殖場などがあります。稚魚をつくる機関が抱えている課題は、魚の安定的な生産で、これまでに多くの研究者と共同研究をしてきました。

かまぼこづくりの実習風景

かまぼこづくりの実習風景

長崎大学には加工実習のためにかまぼこや缶詰づくりを行う工場がありますので、ワムシの耐久卵(受精卵の状態で休眠したもの。休眠卵ともいう)を缶詰にする技術を開発して製品化するということをやりました。

また、ワムシの培養は不安定になりがちなので、人間の血液検査のようなことをできないかと考え、ワムシの健康診断方法の開発やストレスをやわらげるための治療方法を開発しましたね。

ワムシ以外では、水槽内の流速測定。魚の水槽に生まれたばかりの魚は、ちょっと指で触っただけでも死んでしまうくらい擦れに弱く、1秒間に1cmぐらいの流れでも致命的な衝撃になるんですね。そこで、ちょうどその頃長崎大学に着任された阪倉良孝先生と一緒に、水槽内の水の流れが仔魚(しぎょ:孵化したばかりの魚の赤ちゃん)に与える影響について調査し、水槽内の流速測定の必要性を立証しました。周りの研究者とは本当にいろいろな研究をやりました。

西村読んだ中で印象に残ったのが、日光に当てた海水を入れると、暗所でもワムシは孵化するという研究。あれはすごくおもしろいと思いました。

ワムシの耐久卵

ワムシの耐久卵

萩原学生の頃から不思議だったんですよ。ワムシの耐久卵は真っ暗な場所に置いておけば、絶対孵化しないんですよ。ところが、光を当てると一斉に発生します。植物じゃあるまいし、なぜ光を当てると孵化するのかがさっぱりわかりませんでした。

西村確かに。

萩原では、どんな光が孵化を誘発するのかと思い、暗室の中で光源に色ガラスフィルターを入れて、ワムシの耐久卵が孵化するかどうかを調べてみようということになりました。光源の波長を絞り込んでいくと、どうやら青い光が効くと。しかも、波長が短めの近紫外線が効くことがわかりました。

またあるとき、暗室で学生が光の実験をやっていると、「真っ暗なのに孵化しました」と言うんですね。単なる失敗として考えずに、操作方法を含めていろいろ聞いていくと、暗室に置いてある実験用の海水を使い果たしたので、明るい場所に置いてあった海水を使ったと。もしかしたら光に曝されることによって海水中に生じた物質が効いているのかもしれない。孵化のために光を必要としているのは、ワムシの卵ではなく、卵の周囲にある海水なのかもしれないということがわかった。生物と環境は合わせて考えることが大切だと思います。

結論としては、耐久卵の孵化を誘発するのは、強いエネルギーをもった近紫外線が海水に照射されたときに、海水中に生じる活性酸素だとわかったんですね。

西村そこのくだりを、なるほどなと思いながら読んでいました。「光を当てれば」というと納得した気になるのですが、実際には光だけではなく間に海水が必要で。逆にその海水さえ適切な成分に置き換えてあげれば、暗所でも孵化するというのはまさに科学ですよね。

世界のプロ研究者たちと出会い、基礎研究の必要性を思う

International Rotifer Symposium2015のメンバーとともに

International Rotifer Symposium2015のメンバーとともに

萩原このような基礎研究に注目するようになったのは、あるシンポジウムの影響が大きいですね。International Rotifer Symposiumといって、3年ごとにヨーロッパを中心に開催されている陸水学の国際シンポジウムなんですが。

西村このお話が何度も出てきていましたね。

萩原そうなんですよ。ヨーロッパは湖や川の学問が古くから盛んで、そこは、陸水学者たちの中でも特にワムシに興味がある人が集まる場になっていました。

一週間の会期中、昼間は自分たちの研究を発表し、夜は3年分の研究成果を議論するんですね。自分の仮説を持って参加すると、その仮説を検証する上で、必要な鍵を持つ人たちがあちこちにいる。初めて会う研究者でも「あなたの技法とわたしの研究を組み合わせたら、こういう自然の摂理が解明されるかもしれない」と、すぐに知り合いや友だちになれる環境はとても貴重でした。

ワムシのプロ研究者は、世界中で100人もいないので、非常にファミリー意識が強いんです。競争するよりも、協力して多くのことを知ろうとする前向きな意欲があります。その多くが基礎研究を行う理学系の研究者です。私は農学部水産学科の出身でしたから、最初は「養殖の研究者がなぜここに」と思われていましたが、こちらとしては生物学的にも対等のレベルで研究していましたから、2回目くらいの参加でもうファミリーの一員に迎えてくれたような印象があります。

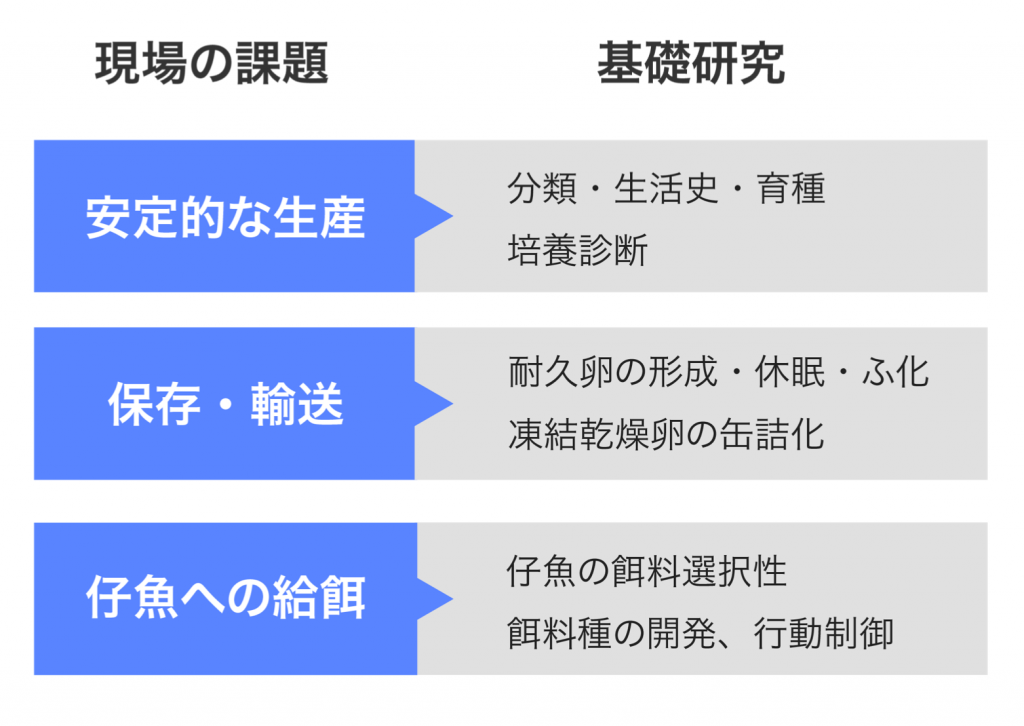

萩原先生の研究のアウトライン

萩原先生の研究のアウトライン

日本の水産学会は応用研究がメインですから、私は応用と基礎のはざまで、もがいてきたところはありますね。しかし、基礎研究としてのワムシ学を発達させれば、他の動物プランクトンにも広げられるのではないか、というスタンスでやってきました。

例えば、水の生態系という基礎研究の観点からみると、当然いろいろな生き物がコミュニティをつくっていますから、ワムシ研究と同じ手法で研究できるミジンコ類やカイアシ類などの甲殻類プランクトンなどにも研究を広げていける。

また、水産分野の研究では、魚の赤ちゃんである “仔魚”のステージについても研究しました。魚も小さい時期はプランクトンですから、ワムシと同じ手法が使えるのです。

ワムシの生活環

ワムシの生活環

萩原ワムシの生態についてちょっと図をお見せしますね。通常、ワムシは単為生殖(たんいせいしょく)で、メス親が単独でメスの仔を産んで増えていくんですね。

爬虫類のヘビやトカゲ、カメなども単為生殖をすることがありますが、これらの例では、単為生殖はいつでも行われるわけではありません。メスは、オスとメスが出会えないような極限的な環境で単為生殖をします。一方、ミジンコなどでは、普段はメス単独で単為生殖を行いますが、環境が悪くなるとオスが出てきて、それまでの単為生殖からオスとメスによる有性的な生殖に切り替わり受精卵をつくる。その受精卵は休眠能力を持っていて、悪い環境を乗り越えていくというのが定説でした。

しかし、ワムシを観察していると、どう見ても一番環境の良いときにしかオスは出ないんですよね。環境が悪くなるとワムシ自体の元気がなくなり、なかなか乗り越えられない。ワムシが生息するにはある程度汚れているような栄養豊かな環境が必要なのですが、どちらかというと、温度が安定しエサがたっぷりあるような環境の良いときにオスが出てくるということを発見したんです。

ちなみに、これを論文に書いて出したら、すでにイスラエルやアメリカの研究者が相前後して同じ内容を発表していて、自分が考えることは他の人も同じように考えるんだなと、痛感したことがありました。ただ、そのイスラエルとアメリカの研究者とは、その後も共同研究をする仲になり、実はそれぞれが全く違う研究の道を歩んでいることを知りました。やはり、育んできた感性や取り巻く環境がひとりずつ違いますから、ある一時期に我々は同じ研究に取り組んだにしても、それは通りすがりの道ですれ違ったようなものだったんだなと、理解しました。

新しい発見のためにオリジナリティを競うのも科学ですが、それらは結局誰かが成し遂げること。それに比べ、長いスパンで手がけた一連の研究にはそれぞれの研究者のオリジナリティが出ます。ですから、私はむしろ、長期的な研究生活を知ることによって、その科学者のオリジナリティを感じるようになりました。研究者の生き方こそ、科学論文にまさるメッセージだと思います。

自分の研究も、スタートは顕微鏡で観察する博物学の世界でしたが、その後、ほかのプランクトンに手を広げながら、生理学、生化学、物理学、行動学、分子生物学へと首をつっこんできました。そうなると、私のような浅学の徒でも、そもそも生命とは何か、人間とは何かという哲学的なテーマにまで考えが及ぶようになりました。

西村お話を聞いていて、水産学は必ずしも生物だけはなくて、化学(ばけがく)や物理学も関係する、総合的でおもしろい分野だなと思いました。

また、先ほどのシンポジウムのお話や今のお話を聞いていても、本当に競争というよりも協力が生まれてくる領域なのだなと。「同じところに着眼したんだ」というところに仲間意識が生まれていくのはすごく楽しそうです。

萩原そういう点ではラッキーでした。研究室の学生たちもよくそのシンポジウムに連れて行っていますよ。彼らも研究者のキャリアを積む中で、水産ではないテーマに移る場合も多い。ワムシは試験がしやすいので、環境学や生態学など他の学問でもモデル生物として様々な研究に使われているんです。そして大学にはいろいろな科学的方法で研究をしている研究者がたくさんいます。大学にいるなら、この環境を活用しない手はないと思います。

海に囲まれている日本だからこそ、ワムシを普及したい

西村ちなみに、僕が最初に“ワムシ”という言葉に出会ったのは、萩原先生が登場するマンガ(『第九の波濤』)でした。おかげで今日は、ワムシというフレーズがスッと入って来ました。

萩原先生が登場する『第九の波濤』(草場道輝/小学館)

萩原先生が登場する『第九の波濤』(草場道輝/小学館)

ワムシはモデル生物として、水産関連の方であれば必ず出会うものなのかもしれませんが、そういう意味で、僕は水産という分野に全く触れずに暮らしてきたのだなとも思いました。

例えば、言葉としてマウスに出会う人はめちゃくちゃ多いはず。ショウジョウバエもなんとなく聞いたことがある人はそれなりにいるような気がします。翻って、ワムシには出会わない。

それってなぜなのでしょう?例えばマウスやショウジョウバエをモデル生物として使っている研究分野より、ワムシをモデル生物として扱う研究分野が世の中とちょっと距離があるのか。もしくは、人々の関心が少し遠いのか。どう思われますか?

萩原そうですね。ほとんどの養殖魚が赤ちゃんの時期にワムシを食べているわけですが、一般にはあまり知られていないことかもしれません。その意味でも、私が草場さんのマンガの取材を受けたのは、やはりワムシを普及したいという思いがありました。

日本は海に囲まれていて、生活と密接に関わっているせいか、海の生き物の研究者は、以前から理学系より水産関係の方が多いのです。

その中でもワムシを扱う種苗生産(魚に卵を産ませて稚魚まで育てること)は、特に国や県の技術者が中心になって取り組んでいる分野です。大学で種苗生産関連の研究をしている人は、それほどたくさんいるわけではありませんが、その裏付けになる研究や何か問題が起こったときの解決につながりそうな研究を一生懸命やってきているのは確かです。

ただ、研究者は自分の専門分野外のことを言いたがりませんし、ちょっとそこからはみ出したようなことを言うのに拒否反応を持つ人が多いせいなのかもしれません。

65年前の耐久卵の孵化に成功する

西村これまで本当にいろいろな研究をされていますが、その中でも特に印象に残っている出来事ってなんでしょうか。

萩原そうですね。科学というのはある程度予測のもと、仮説をたてて検証しますけれども、6〜7割は失敗することが多い世界です。そういう中でも、大胆な仮説を検証できた研究というのは印象に残っていますね。

これは、私が指導していた学生で、今は鹿児島大学水産学部の教授をしている小谷知也先生の博士論文研究のひとつでした。鹿児島県の甑島(こしきじま)に貝池(かいいけ)という非常にユニークな汽水の湖があり、そこにワムシが春先から秋まで出てくるんですね。

甑島の貝池

甑島の貝池

湖の底は泥になっていて、底層水に棲む光合成細菌が硫化水素を出すので酸素がない。つまり、ほとんど活動している生き物がいないような泥の中で、ワムシのつくった耐久卵が休眠しているわけです。

池の底に縦長の筒を差し込むと、下の方は何十年、何百年前のコアサンプルが取れる。これを正確に切り取って年代測定をしながらみていくと、古い時代のワムシの耐久卵が取れるだろうと。

そのときは、一番古い1mぐらいの泥が取れたんですね。そのあと孵化させてみると、65年前の耐久卵の孵化に成功したんです。当時孵化したことが知られている世界最古のワムシの耐久卵でした。

今の貝池にいるワムシと比較して調べてみると、遺伝子的にはほぼ一定でした。地理的分布の異なる淡水のワムシ類が大きな遺伝変異を示すという知見もあるのですが、同じ場所ではそれが起こらない例もあるのです。

これを発表したときは、世界中から注目されました。生物の多様性は20〜30年前から非常に重要なテーマでしたから、ワムシの遺伝的な多様性がどれだけあるかを調べる中で、時間軸による遺伝の違いという視点が当時としては新しかったのだと思います。ワムシの化石の報告例もほとんどありません。

西村おもしろいですね。時間軸の対象が取れた。友人にマウスの冬眠動物の研究をしている砂川玄志郎さんという若い研究者がいるんです。彼は医師で、患者が重症期を乗り越える糸口として冬眠動物に注目し、冬眠様状態を誘導する神経回路を発見した人です。この話はきっと喜ぶと思って聞いていました。

冬眠研究者も数が少ないんですよ。4年に1回しか国際シンポジウムが行われていなくて、国内研究者は数えるくらいしかいない。

萩原そうなんですよね。実は15年ぐらい前にEUのプロジェクトに連携研究者として関わったことがありました。冬眠と休眠を扱う研究者が集まるSleeping Beautyというプロジェクトで。

西村カッコいいですね。

萩原ネーミングも上手ですよね。それを立ち上げたのが、さっき言ったイスラエルの女性研究者で。ワムシの休眠卵の研究発表を、臓器移植の研究者が夢中になって聞いているような機会になっていました。

日本では分野と分野の垣根が高いからなのか、冬眠と休眠を全く別物と捉えているからなのか、異分野同士の連携はなかなか生まれないようです。そういう機会が自然発生的に生まれてくるとよいですよね。単に、異なる生物学用語と定義して、両者を区別しておしまいにするより、片方だけにとらわれず両者に共通の現象を見つけようとするスタンスの方が研究は発展すると思います。

西村砂川さんがおっしゃっていたのも、異分野の連携で。冬眠動物を観察することはできるし、冬眠していない時に捕まえて、それをいろいろと調べてみることはできるけど、では実際に「冬眠させよう」とすると、全く違う分野の技術が必要になってくるんだと。

異なる技術が必要になると、なかなかそこに挑戦していくのが難しい。学び直しや誰かの協力が必要になってくるので、研究自体が難しくなってくるのかなと思って。その意味で、砂川さんは研究者として王道ではないところにいたのが逆に良かったんだなと。

萩原昔から言われていることですが、分野同士の垣根が高いと閉塞してしまいますよね。だからこそ、ちょっとはぐれるような異端的な研究の中から、次の新しいものが生まれてくる。それはすごく感じますね。それで思い出しましたが、ワムシが休眠から目覚めたときに環境が悪いと、またあわてて休眠卵をつくろうとすることも発見しています。

生物から食料を生産する一方で、人間は生態系のためにどれだけのことができるのだろう

萩原ワムシは生まれてから死ぬまで、泳いだり物に足で付着したりという行動を繰り返す生き物です。おもしろいのは、エサがたっぷりあるような環境だと彼らはその場所が好きですから、足でくっついてその場所に留まろうとするのですが、エサがなくなると一生懸命泳ぎ始めるわけです。

こういう行動は、遺伝的に決まっていることですから、それが飢餓や飽食とか、そういう条件を実験室でつくってあげることで「そのせいだったのか」とわかるわけですね。

西村「なぜそうなんだろう」みたいなことは、やっぱりおもしろいですよね。動かなくてもやっていけるのに、動くやつがいるのはなぜだろうとか。

萩原これは本当に面白いところなのですが、魚の赤ちゃんの餌になりやすいのは、動いているワムシなんですよ。ですから、水産学的な観点から言えばワムシは泳いでくれた方が魚はよく食べて育つわけです。

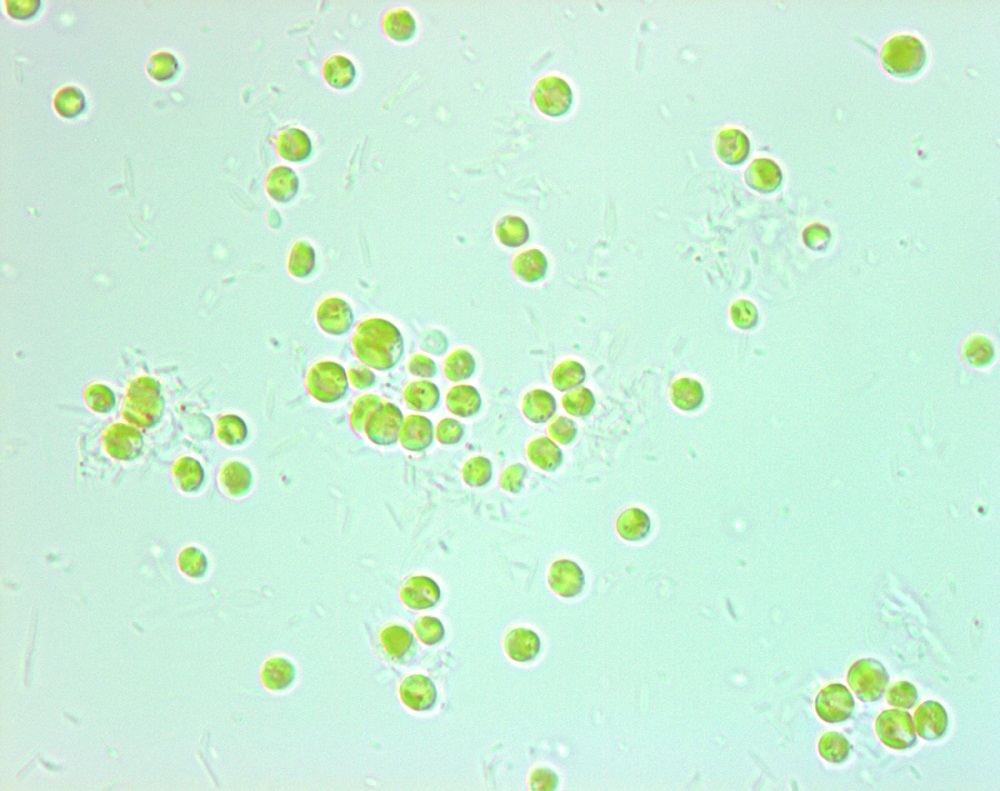

微細藻類(Nannochloropsis oculata)

微細藻類(Nannochloropsis oculata)

例えばワムシの餌となるクロレラのような微細藻類の観点から言えば、恐らく地球で生き物が生まれる初期の段階で二酸化炭素を取り込んで酸素を出す微細藻類が出現し、窒素やリンなどの栄養塩類を取り込むことで増えてきたわけですよね。

その栄養塩をつくるのは動植物の死骸や排出物です。そうすると、微細藻類が繁栄するためには栄養が常に持続的に供給されることが必要ですから、ワムシのような動物プランクトンや底生動物などの小型の動物は必要だったわけですよね。

さらにいえば、この生態系を維持していくために動物プランクトンをエサとして食べるような、より大型の魚や甲殻類などが現れる必要性もあったと。

つまり、ワムシが持続的に生活するためには微細藻類が不可欠で、たくさんの微細藻類に十分な栄養を供給していくためには、ワムシによる排出だけでは不足するので、ワムシを食べる、より大型の生き物も必要だったっていうことですね。

西村食べられる方が生態系としては適合しているので、ある程度食べられるようなワムシが残り続けていった。一見、動かないやつの方が食べられないので生き残りそうな気はしますが、長い目で見れば、動くやつがいる生態系の方が豊かになるということですね。うん、おもしろい。

萩原でしょ?仲間の一部が食べられることによって、結局仲間全体を繁栄させることができる。そこを突き詰めていくと、どうしても最後は人間の問題になるんですよ。

ワムシを食べた魚をさらに大きい魚が食べて、それを食べるのは人間ですから。地球に数百万人しかいなかった石器時代に比べて、急速に数を増やしている人間の活動は、自然のサイクルの中に納まっていくのかというところに疑問が生まれます。人間以外の生き物もいろんな食べ残しやゴミを出しますが、それはおそらくきれいに天然の生態系の中で循環してきたわけです。ところが、人間が出すゴミは、膨大な量の二酸化炭素や、プラごみ、毒性を持つものも含めて、自然の中で処理しきれないものになってきているところがある。

僕は、そういう物質が「遺伝子レベルで動物プランクトンにこういうストレスがある」くらいの研究しかやっていないので、あまり大きなことは言えませんが、人口が増えて、それを食べさせるためにその生態系を構成している一部の生き物を切り取って、膨大な食料として生産していくことに対し、元からあった海の恵みである生態系の生産力や生き物の多様性をどれだけ維持できるのかを考えますよね。そこを損なうと、きっと自然から大きなしっぺ返しを受けることになると思います。一方で、人間の科学技術力はきわめて高いですから、ここに専念すれば解決の道筋も生まれるのではないかという、そういう希望もあります。そういう研究の手始めとして「なぜ魚はワムシを食べるのか」ということから初めて、いろいろ書きました。国々が戦略的に食料を考えはじめると、自然科学の枠を越えてしまうところがあるので、そこをどう上手にできるかについてもすごく考えてしまいます。

西村その社会的なものも、自然科学から着想を得て発想ができるんじゃないかと思っています。今のワムシのお話のように、少し広く見ると人間に対しての疑問が出てきますから。人間以外のものを見て、初めて人間への疑問が出るのかなとも思うので。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

大きいものでわずか1mmにも満たない微生物のワムシ。

受精をせずに孵化し、タイムカプセルのように休眠することで生き延びるという生存戦略を持ち、動くことによって魚の餌になり、生態系を支えています。

そのミクロの世界に最初に触れるのが研究者です。

養殖業がさかんな日本の水産学研究者には、魚の安定供給という命題があります。萩原さんはそのような社会の要求に応えながら、基礎研究の必要性を感じ、国内外の研究者と共同でワムシの研究に取り組んできました。最後におっしゃった「人口が増えて、それを食べさせるためにその生態系を構成している一部の生き物を切り取って、膨大な食料として生産していくことに対し、元からあった海の恵みである生態系の生産力や生き物の多様性をどれだけ維持できるのか」という言葉に、研究者としての苦悩と希望、そして萩原さんの見ている未来を感じました。