水中で呼吸できる「人工エラ」を通して、“人と水の未来”を描く。バイオミメティックスデザイナー/AMPHIBIO LTD代表・亀井潤さん【インタビューシリーズ「未来をテクノロジーから考える」】

インタビューシリーズ「未来をテクノロジーから考える」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、「テクノロジーを駆使して未来を切り拓く」活動を行なっている人たちにお話を聞くオリジナルコンテンツです。

シーズン2の第3回目となる今回お届けするのは、水中で呼吸ができる人工エラ「AMPHIBIO(アンフィビオ)」の開発に取り組むバイオミメティックスデザイナー・亀井潤さんへのインタビュー。バイオミメティックス(生物模倣)とは、人間、動物、植物、昆虫といった生物の形態や構造、自然界のシステムから学び、新しいテクノロジー開発に生かすこと。「AMPHIBIO」も、水生昆虫の呼吸メカニズムからヒントを得てつくられたものです。

地球温暖化が進んで海面が上昇し、都市が水没するかもしれない未来と、そうした環境に適応して生きる人類の姿を思い描き、「AMPHIBIO」を発表した亀井さん。”極端な未来シナリオ”を描く意義、水から人を守りつつその距離を縮めるためのテクノロジー、持続可能で心豊かな社会を築くために自然や生物から学べることを伺いました。

バイオミメティックスデザイナー。東北大学工学部化学バイオ工学を専攻。2011年東日本大震災を受け、東北地方初のTEDxカンファレンス TEDxTohokuを共同設立。東北大学大学院工学研究科応用化学専攻に進学、在学時、材料工学バイオミメティックスの分野で学術研究および企業との共同研究に務める。2013年以降、東北の震災復興のプロジェクトに関わる。ロイヤル・カレッジ・オブ・アートとインペリアル・カレッジ・ロンドンが共同運営する、イノベーション・デザイン・エンジニアリング学科に留学。帰国後、RCA-IIS Tokyo Design Labに特任研究員として合流。「21世紀は海の世紀」というビジョンのもと、2018年に英国でAMPHIBIO LTDを創業し、人と海が共存できる未来に向けて現在プロダクトを開発中。

(構成・執筆 飛田恵美子)

社会に価値を届けるために、研究者からデザイナー、起業家へ

西村今日はよろしくお願いします。そうしたら、まずは自己紹介からお願いします。

亀井イギリスでAMPHIBIOという会社を起業して、水中での呼吸を可能とするエラとして機能する服「AMPHIBIO(アンフィビオ)」の試作をしました。直近では新しいウォータースポーツやスポーツウェアの開発をしています。

なぜここにたどり着いたかを説明すると、最初のキャリアは東北大学の材料工学の研究者としてスタートしました。自然からヒントを得て新しい機能性材料をつくる研究です。食虫植物の滑る表面を模倣して汚れがつかないコーティングをつくったり、医療機器向けに魚の鱗に着想を得て気泡がつかないコーティングをつくりました。

その頃に東日本大震災を経験して、自然と対峙するテクノロジーの課題を感じたんです。そして、研究者という立場が、自分たちの力で世の中を良くしていくことから遠い場所にいると違和感を覚えて。注目したのがデザイナーという職業でした。自分の発想を活かしてモノやサービスをつくることで、世の中に直接的に貢献しインパクトを残すことができる職業だと思ったんです。それで2015年にイギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)に留学しました。

同校でデザインを学びながら、一度休学して東京大学でデザインとテクノロジーの融合をメインに掲げたラボの立ち上げに携わり、イギリスに戻って自分がずっと興味を持っていた「水と人類の未来」というテーマでデザインとテクノロジーの交差点を模索していました。

そうするなかで描いたのが、「未来の人々は、水没した社会で生きなければいけなくなるかもしれない」というシナリオです。単なる妄想ではなく、「平均気温がこれだけ上がっていけば、海面はこれだけ上昇する」といった研究データに基づいて考えました。これに対して、「未来の人が着る服はエラの機能を持つものになるかもしれない」と試作品をつくったところ、RCAのビジネスインキュベーターが「特許を取ったらどうだ」と提案してくれたんです。

そこからさらに、「特許を取ったなら、会社を立ち上げて取り組んでみたら?」と促され、起業しました。いまも人工エラの開発を続けていますが、開発過程で得た知見や技術がさまざまなことに活かせることがわかってきて、ハイテク素材や機能性素材に応用しているところです。

一言で言うと、素材、デザイン、ビジネスという3つの軸で、さまざまなものづくりやコトづくりをしている、ということになります。

近未来的で洗練されたデザインのベストとマスクで構成された人工エラ「AMPHIBIO」。素材の表面にあいた多数の細孔から水中に溶け込んだ酸素を取り込み、体内に貯まった二酸化炭素を水中に逃がすことで水中呼吸をサポートする特殊な素材でつくられている(Design by Jun Kamei Photography by Mikito Tateisi Model : Jessica Wang)

近未来的で洗練されたデザインのベストとマスクで構成された人工エラ「AMPHIBIO」。素材の表面にあいた多数の細孔から水中に溶け込んだ酸素を取り込み、体内に貯まった二酸化炭素を水中に逃がすことで水中呼吸をサポートする特殊な素材でつくられている(Design by Jun Kamei Photography by Mikito Tateisi Model : Jessica Wang)

「AMPHIBIO」の開発過程から生まれたハイテク素材を、ウォータースポーツやスポーツウェアに応用

「AMPHIBIO」の開発過程から生まれたハイテク素材を、ウォータースポーツやスポーツウェアに応用

西村スタートは工学部ですよね。しかも化学。なんで、工学部に入ったんですか?

亀井単純に化学、chemistryが好きなんです。実験によって、色や見た目が変わったり爆発したりするのって、純粋に面白いじゃないですか。理論化学よりも、目に見えて何かが変化したり、反応したりという実験的な側面が好きでした。この宇宙のすべてものは原子からできていて、レゴを組み合わるようにいろいろなものをつくれるんだ、という実感がありました。

あと、これは入学前に気づいていたわけではないのですが、一見何も起こっていないように見えるときでも「こういう変化が起こっているんだろうな」と想像して、化学式で追えるというのはすごく面白かった。物理も同じかもしれませんが、日常的な現象に隠れた、見えないところで起こっている変化に気づくという楽しさもあるんでしょうね。

東北大学在学中にTEDxTohokuを共同設立

東北大学在学中にTEDxTohokuを共同設立

西村そこからイギリスのRCAに進んだということでしたが、当時、Facebookで「留学します」と投稿されていて、「すごく面白い選択をするんだな」と思ったのを覚えています。

ずっと東北で研究や活動をされていて、そのまま何かを始めるのかなと思ったら、もうワンクッション置くと。多くの人は、ワンクッションの時間がもったいないからすぐに始めようとしますよね。なぜそういった選択をしたのか、背景を教えてもらってもよいでしょうか。

亀井単純に興味があったからもう少し学びたいと思ったというのもあったし、材料開発は、自分の中で先が予測できてしまったという側面もありました。「このまま材料系のメーカーに就職して材料をつくるとなったら、自分の人生はこういう方向に進むのかな」と。それよりも、予測がつかない方に行こうと思いました。

あと、メーカーに就職しても、場所が大学から企業の研究所に変わるだけで、社会に自分で考えたものを届ける力はつかない気がしたんです。じゃあ、ものをつくって世の中に届ける役割を担うデザイナーって、そもそもどういう人たちで、どういうことをしていて、何を学んだらそれができるようになるんだろう、と。そこに興味があったし、単純に面白そうだと思ったというのが大きいです。僕、デザイナーがどういう職業なのかあんまりわかっていない状態で留学しましたから。

亀井さんの個人WEBサイトhttp://www.junkamei.com/

亀井さんの個人WEBサイトhttp://www.junkamei.com/

西村実際どうでしたか?日本からイギリスへ渡って、国もやることも変わって。

亀井それまでやっていた研究とはスピードもスケールも違っていて、一言でいうと大変でした。例えば、材料開発では、先端研究で1cm角ぐらいのもの、大きくてもA4に収まるくらいのものをつくっていたのが、いきなり椅子のような大きさのものをつくることになり、それまでの材料の世界では扱ったことのないスケールのものづくりが出てきます。

また、デザインをするということは、何かの目的に対して、それに応えるように物事を微調整しながら、編み物のようにさまざまな要素のバランスを考えながらつくっていくということだと思うのですが、純粋にテクノロジーや材料だけを見て最大化する世界とはまったく異なり、多方面から物事を見ないといけない難しさがあります。

あ同級生の中には2日ほどでコンセプトから実際のものをつくるような人もいて、「世の中には化け物がいるんだな」と感じたこともある。テクノロジストとデザイナーの間にあるカルチャーギャップも感じました。

西村その苦労もあって結果得られたテクノロジーとデザインと、両サイドを持っているのが亀井さんの強みですよね。もしもう1本軸を立てるとしたら何になりますか?

亀井いまは会社を経営しているので、ビジネスという軸は立ちつつあります。やはり、いくら良いものをつくっても、それを提供しつづけるためには仕組みをつくらないといけない。デザインとテクノロジーだけでは世の中に届けるのは難しくて、ビジネス面での知識やスキル、実務能力がすごく重要なんだということがわかりました。

西村なるほど。「どうしたらちゃんと世の中に届くか」を考えるところはずっと変わらないんですね。

亀井そうですね。「社会に対して価値を提供する際に、テクノロジー・デザイン・ビジネスという3つの観点は必要不可欠なのではないか」というのがいまの持論です。

水に親しむという視点、水から人を守るという視点

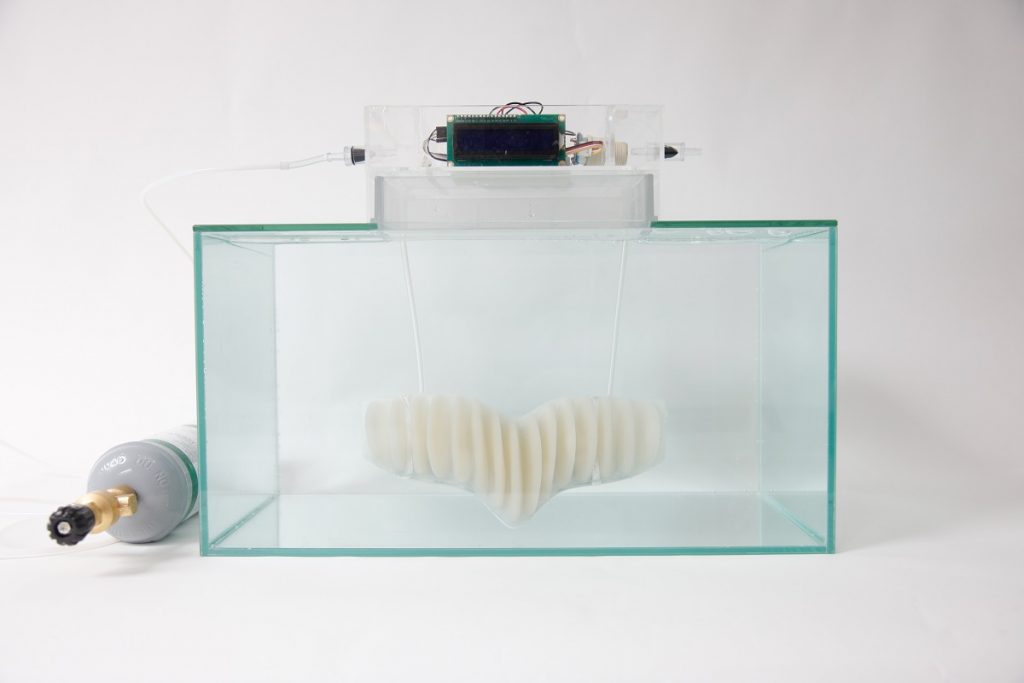

多孔質かつ撥水性の新規素材を使用し、3Dプリンタで作製している(Design by Jun Kamei Photography by Mikito Tateisi)

多孔質かつ撥水性の新規素材を使用し、3Dプリンタで作製している(Design by Jun Kamei Photography by Mikito Tateisi)

西村人工エラの話に戻ると、商品を開発する際には、リサーチを行いますよね。それがプロダクトをつくること以外にも活きていたり、長い目で見て「あのときしっかりリサーチをしていてよかった」と思ったりすることはありますか?

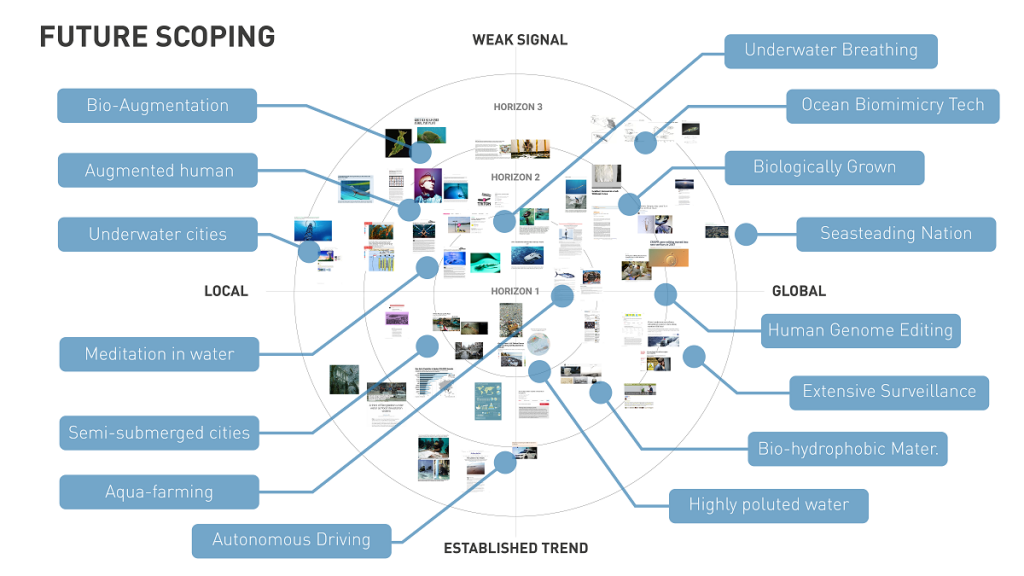

亀井人工エラのプロジェクトを始めるとき、未来にどういうことが起こり得るのか、さまざまなシナリオを描きました。あり得る世界を描いて、その世界ではどういう人たちがどんなものを使っているんだろうと逆算するのは、面白い発想法だと思います。普段考えないところからモノや技術をつくることになる。今回はたまたま人が身につける服に落ち着きましたが、場合によっては、下水周りにおけるイノベーションや、水をきれいにする自律走行ロボットのほうが面白いと思うかもしれない。想像力の豊かさにも、ビジネスの競争力にもつながりますね。

西村未来シナリオって、そのまま放っておけばやってくる未来というわけではありませんよね。ある程度自分が推し進めていかなければ実現しない。そういう意味で、「人と水の未来」において、「ここは実現したい」「見てみたい」というものはありますか?

リサーチから得られた情報をマッピングしていく

リサーチから得られた情報をマッピングしていく

亀井「美しいまちがあって、そのまわりをきれいな水が流れていたとしたら、それってすごく素敵な生活環境になるんじゃないか」という仮説を持っています。ただそれは意外と難しくて、水がある場所に人が住んでしまうと、水そのものが汚くなってしまうことが多いんです。

まちを流れる水がきれいだったら、もうちょっと日常に水を取り込めるのではないかと思います。南国の島で暮らす人がしょっちゅう海に入っていたり、スイスの村でみんなが川遊びをしているのと同じ感覚で、大都市でも水に親しめる環境が整ったら面白いんじゃないかと。それはひとつありますね。

また、海面がある程度上昇して水とまちのハイブリッドな環境になったときに、水質がすごく重要な要素になるんじゃないかという仮説もあります。そうすると、水をきれいにする技術が必要になるはず。

そうした世界に移行する前に、洪水などの災害が起きると甚大な被害になるので、どうやって食い止めるかということも考えたい。また、人にとって水は必要不可欠なものなのに、人は水に耐性がないんですよね。冷たい川に落ちたら15分くらいで死んでしまう。そういうか弱い人間に対して、水と共存する手段を考えるということにも興味があります。ただ、スケール感としては、まちをつくるといった規模が大きいものではなく、人が身につけられるようなものをつくることに関心が強いですね。

西村人間って、水がないと生きていけないわりには、懸命に水を避けていますよね。雨が降ったら傘をさして、屋根をつくって、川や海も近すぎると危ないから遠ざけて。どうしたらもう少し水と親しめるのかという話なのかなと思って聞いていました。

亀井そうですね。ただやはり、自然はとても力強く、その前で人間はか弱い存在なので、境界線は守っていかないといけないと思います。その上で、もう少し人と水が交わったときのプラスの要素も増やしていけたらいいのかなと。

西村例えば海に関しては、資源開発や、そのためのインフラ整備など、通信や自動化といった方向で注目している人が多いと思うのですが、そういった資源として見る海と、親しむものとして見る海って、軸が違いますよね。

亀井海を資源として見るのは当然の見方ではあると思いますが、僕自身はもっと包括的に水のそばにいることによって受けられる恩恵を引き出すことに興味があります。ダイビングをすると、火星に行くよりも海に潜ったほうが異世界感があって面白いんじゃないかと思うことさえあります。そういった異世界を日常に組み込むだけで、生活の豊かさは増すんじゃないかな。

森を見たときに、資源としての木を得るための場所と考えるのか、もっと包括的に豊かさの恩恵を受けようと考えるかの違いと同じなのかもしれません。海はなかなかそれがしづらい場所ではある。危険な場所でもあるので、豊かさを享受する際にどれだけ危険な側面を回避できるんだろうと考えたりもします。

西村海について調べていると、「海と親しむ」方向の取り組みをしている人は、まだまだ少ないように感じます。海は、何かを取りにいくところ、研究をするところであって、「海と一緒に暮らしている」という感覚はそんなに多くないのかもしれない。どうでしょうか。

亀井サーファーは「海と親しむ」感覚が強いかもしれませんね。ライフスタイルの中心に海があって、海辺の近くに住んで、波を通じて海とのつながりを感じている。そういった関わり方や楽しみ方を、もっといろいろな形でつくれないかなと思います。

僕の場合は2つの側面があります。海という場所をどうやって身近にするか、豊かさの恩恵を受けるかという面と、水から人をどう守るかという面と。人間は種としては自然環境に強い影響力を与えますが、個体として見るとやっぱりか弱いので、人と水の関係性を考えたときに、可能性を広げつつも、何かあったときにどう守るかという視点も重要だと思っています。

西村「ひとりの人として」という視点が強いんですね。たとえば、同じ海でも「船をつくる」といった方向にはあまり興味ないですよね。

亀井「人が船の上で自給自足しながら生活するにはどうしたらいいだろう」といったことを考えるのには興味があります。でも、船をつくるという方向にはあまり興味が湧きません。“ひとりの人”くらいのスケールで考えるのが好きなんだと思います。

西村なるほど。デザイナーになったというのは、すごくしっくりきます。

亀井デザインの視点ですね。ユーザーがいて、そのライフスタイルを考えて。切り取ったものではなく、一連の中で見ていくと。

人工エラを装着し、水没した都市を泳ぐイメージ図

人工エラを装着し、水没した都市を泳ぐイメージ図

環境負荷を減らしながら豊かに生きる方法を、自然界から学ぶ

西村事業を進める上で考えられていることについても少し伺えますか?

亀井人工エラは「海面が上昇してしまった未来」を想定したものですが、地球温暖化が進んで海面が上昇するということは、ほかの自然現象や被害もたくさん出てくるはずなので、それを極力早い段階で食い止めないといけないという問題意識を持っています。どちらかというと、事業はそちらの側面が強いですね。環境負荷を減らしながらも、人が豊かだと感じられる状況をどうつくれるかを考えています。

西村最初にバイオミメティックスの話が出ましたが、生き物って自分自身も環境であるという側面が強いと思います。人間はそれを一所懸命に切り離そうとするので、環境に負荷をかけてしまう。生態系としてというか、動き方として生物から学んでいくこともできそうです。

亀井それはあると思います。これは僕の考えなんですが、普通は自然の生態系の中である種が増えると、うまくフィードバックシステムが働いて、数が抑制されるんです。ドミナントな(支配的な)種が生まれず、均衡が保たれる構図になっているんですが、人間はもうその均衡から抜け出てしまっている状況だと思います。

今回の新型コロナウイルス感染症の流行もそうです。ウイルスは、同一種の数が多いほど、なおかつ密度が高いほど広がっていくので、自然界だったらドミナントな種を抑制する方向に力が働くのですが、人間はワクチンを開発するなどして克服していくので、あまり抑制力にならない。ということは、人間は自分たちで頭を使って考えて、活動をトーンダウンしていかないといけないのかなと思います。

そう考えたときに、自然から学べるものは、すごくたくさんあります。自然界はゴミがなくて、無駄なものがない。ある生物が生み出した何かが別の生物の栄養素になりますし、少ないエネルギーでさまざまな高性能素材をつくりだしたりもします。

人工的な素材を自然がつくりだすものに近づるという方向性もありますし、思想として、生態系がなぜうまくいっているのかを学んで、その仕組みを模倣するという方向性も大事だと思います。生態系は、閉じられたサークルのなかでも豊かさを生み出すので、その現象から学べるものがあるかもしれない。

人間社会も、そうした自然界に近い方向にちょっとずつ移行していかないと、手遅れになってしまうのではないか。みんながエラをつけて泳がないといけない未来になってしまうのではないかと思っています。

西村人工エラをつける未来は、「きてほしい未来」ではないということですね。

亀井そうです。「もし都市が水没してしまったら、そのなかでどう豊かに暮らせるのか」という考え方ではありますが、「きてほしい未来」ではありません。一方で、海面上昇がなかった場合でも、人間がもっと水に歩み寄った結果の新しいライフスタイルとしての提案でもあります。

水没した社会で、人は両生類のように水上と水面下を行き来して暮らすようになるかもしれない

水没した社会で、人は両生類のように水上と水面下を行き来して暮らすようになるかもしれない

西村先ほどウイルスも人間に対する抑制力として機能しないという話が出ましたが、そうなると自分で自分を止めるしかないのか、自分でも止められないのか。どう思いますか?

亀井どうなんでしょうね。ここ最近の流れでいうと、自分でも止められないんじゃないかというところから、少し希望の兆しは見えてきていて。工夫によって、環境負荷が低い方法で豊かさを保つことができはじめているのかなと思います。ただ、持続可能でなおかつ心豊かな社会を築くということと、現在の世界経済を動かしている資本主義というものが、どうしても思想的に相容れないのではないかと。この点については、まだ自分の中でしっくりくる答えが出ていません。

西村持続可能になったとして、その先に人間は何をするのんでしょうか。ずっと止まっているのは動物として難しいことだから、きっと動きますよね。

亀井そうですね。人間がここまで知性を発展させてさまざまなものや技術を生み出していったのも、同じサイクルに留まることができない種だからかもしれないと思います。どうしたら「種として発展したい」「物事を改善したい」「より良くなりたい」という欲求を満たしながらも、地球という資源を壊さずに持続可能に活用していけるかということですよね。

西村先日、ホヤの研究者にお話を伺ったんですが、ホヤって動かないじゃないですか。動かないためにセルロースを発現できる。動かないのに、それでも種が生き残っているんですから、ある意味完成されているなと思います。

動物なのに動かずに生きているという点では、サンゴも同じです。彼らは種として5億年も生き残っている。しかも変温動物だから、思いきり環境に委ねているわけです。ちょっと海温が上がるとすぐに体温が上がって死んでしまう。「動物として、そこまで環境に委ねてしまっても生き残っていけるんだ」と驚きます。人間の対極ですよね。

ここから考えると、人間の完成度はすごく低いなと思います。一所懸命に対応して、対応しての繰り返し。どうやったらホヤやサンゴのようになれるのでしょうか。

人が広がっても地球の負荷にならない、森に学ぶまちをつくる

亀井それは思いますね。あと、面白いなと思うのが、森が広がっていったとしても、僕たちはそれを「地球の環境負荷が増える」とみなしたりはしませんよね。でも、人のまちが拡大していくとそう感じる。感じるというか、実際そうです。

この前者と後者の違いはどこにあるのかを全部洗い出していって、人間の活動が拡大しても地球に負担にならないあり方が可能になるのではないかと考えたりもします。

森ってとても発展していて複雑で多様で、なおかつ豊かですけど、地球に少しも負荷をかけていない。人間が環境に負荷をかけないよう活動を抑制していく方向もひとつの簡単な解ではありますが、森のようにいろいろなものを生み出す豊かなまちが実現できたら、人間の「広がっていきたい」「いろんなものをつくりたい」といった気持ちと、環境に負荷をかけないことが両立できるんじゃないかな。

amphibioのWEBサイトhttps://www.amphibio.co/

amphibioのWEBサイトhttps://www.amphibio.co/

西村サンゴにしても植物にしても、自分以外のものの役に立っているんですよね。サンゴは魚に身を食べられて、足場まで提供して。構造物としてそういうものをつくれたらいいのではないかと。

例えば、いまはビルを建てるときに、鳥や虫を追い払うという考え方で技術を展開します。でも逆に、私たちは技術を使って鳥や虫を呼ぶこともできる。本当は、適切に鳥や虫を呼んで、そこに生態系が展開されるビルやまちができたらすごくいいなと思います。人間の構造物で実現できれば、初めてサンゴっぽくなれるな、と。

亀井たしかに、人間のまちがサンゴ礁のようになればそれは理想的ですね。

西村そうそう。宇宙から見える構造物は、人間の都市とサンゴ礁と森ですよね。植物には種として勝てない感じがしますが、サンゴは動物だから、まだ可能性を感じます。

亀井サンゴ礁も森と同じで、広がれば広がるほど地球にとって良いというのはすごく面白い。人のまちは広がれば広がるほど負荷を増やすけど、そうではないあり方。結局、里山の発想とも近いのかもしれません。人が生態系のために尽くす側面があることが重要なのかもしれないですね。持ちつ持たれつという関係がちゃんと構築されていること。それがあまり近代社会の中では見られないのかなと思います。

西村それはありますね。畑は人間のためだけにつくっていて、やってくるのは全て害虫という考え方をしますけど、同じ自動化技術を使って、森の動物のために植物をつくることもできると思います。壁面緑化やビル内緑化などで徐々にテクノロジーと生態系サービスは近くなってきているので、あとはそれを人間以外に開放するかどうかだけ。

最初はデベロッパーにしか使えなかった技術も、徐々に個人が使えるようになっていくと、勝手に「リスのために建物を緑化しよう」とやり始める人が出てくると思います。そうなってほしいですね。

“極端な未来”を描くことの意義

飛田人工エラの開発は、いまどんな状況ですか?

亀井まだ開発途中で、人が実際に装着して水中を泳げるようなレベルには達していません。ラボでさまざまなチューブをつけて水をまわりに流し、どれだけの機能が出せるかを試しているところです。

会社としては、開発過程で得られた知見をもとに、それこそ水から人を守るような機能を持つ素材の研究・開発・試作をしています。これはさまざまなスポーツウェアやウォータースポーツに応用できるんです。人工エラの開発は長期戦になるので、まずは手の届きやすい領域を形にするという戦略ですね。

西村人工エラの研究・開発から学んだ良かったことは、エクストリームな目標を置いたことですか?それとも自然から学ぼうとしたことですか?

亀井自然から学んだことももちろんありますが、ずっと研究していた領域でもあるので、そこは人工エラをやっていなくても自ずと組み込まれた気がします。エクストリームな目標を置くことで普段選択しない素材の組み合わせができたことは大きいです。スポーツウェアの業界で常識とされていた素材選択から、まったく違うところに行き着くことができました。人ってどうしても自分のいる業界や会社、環境の常識にとらわれてしまいがちですが、極端な例を考えることでそこから抜け出すことができるんじゃないかと思います。

「極端な未来シナリオを考える意味ってあるの?」と疑問を抱く人もいると思うんですけど、描いた未来が実現しなかったとしても、通常の自分たちが考える常識の範囲外でさまざまなことを考えて試すことで、新しい可能性につながる。

木がなぜわざわざ実をつくって動物に食べてもらうかというと、本体の機動性がない分、いまいる場所と違う場所に種を運ぶという仕組みを設けない限り、同じ種が全部同じ場所にいることになってしまい、ウイルスなりバクテリアなりが蔓延したときに、種がすぐに滅びてしまうからです。このたとえが正しいかはわかりませんが、極端な未来やテクノロジーに対して労力を投資するというのは、もしかしたら木が実をつくって種を運んでもらうのと同じような意味合いがあるのかもしれないと思います。

西村動けないという制約条件があるからこそ出てくる選択肢ですね。人間も、「なんでもできる」という方向に行かないほうがいいのかもしれない。ある意味、環境負荷も制約条件ですよね。「そっちに行ったらだめ」という制約条件があったときに、「じゃあどうするか」と考えたほうが、普通は考えない価値のある発想が出てくるのかなと思います。

以前別の研究者に伺った話で、サンゴには、丸くて大きいものと、細い枝のようなものがいますが、丸い方は台風のような波にも強い。枝の方は、大きな波でバラバラに砕け散ったりもする。でも、それによって広がっていく。ということでした。それぞれに良さというか、違う生き延び方があるのがすごく面白いと思ったんです。

亀井 面白いですね。会社の生存戦略を考える上でも、自然からヒントを得ることができますね。

「人と水の境界線が変化していくなかで、人と水の間に立つようなテクノロジーを届けていきたい」と亀井さん(Design by Jun Kamei Photography by Mikito Tateisi Model : Jessica Wang)

「人と水の境界線が変化していくなかで、人と水の間に立つようなテクノロジーを届けていきたい」と亀井さん(Design by Jun Kamei Photography by Mikito Tateisi Model : Jessica Wang)

西村最後に、何か話しておきたいことはありますか?

亀井そうですね。森のような、サンゴ礁のような生き方ができないかなと考えていますが、実際にやろうとしたらいろいろな難しさが出てくるだろうとも思います。中国で植物に覆われたマンションが建設されて話題を呼んだけれど、蚊が大量発生して住めなくなったという事例もありました。人間が人工的なまちを築いたのも、やはり自然そのままの環境だと住むのが厳しいという現実があったのでしょう。

それを踏まえた上で、どれだけ自然の要素を取り入れることができるか。サンゴ礁はいいですよね。ダイビングの機材や道具を着けて潜っている限りは、「ここいいな、住みたいな」と思います。できるかどうかはわかりませんが、まちとサンゴ礁を組み合わせたら、面白いものができるんじゃないかな。

西村本当にそうですね。サンゴほど弱い動物はいないと思いますが、弱いから環境に適応して、ある意味地球と一緒に生きているのだと思います。

亀井本当に、大先輩ですね。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

海面が上昇し、都市が水没した社会を生きる人々が身につける服。そう聞くと重いタンクを背負う想像をしてしまいますが、「AMPHIBIO」は貝のような有機的な美しさと近未来感のあるデザインで、「これを身に着けて水上と水中を行き来する暮らしも悪くないかも」と感じました。「都市が水没した未来」はきてほしくないけれど、「人が気軽に、安全に水中散歩を楽しむ未来」には心が躍ります。プロダクトを通して、「人と水がどんな関係になったらいいと思う?どんな未来がきてほしい?」と問いかけられているようです。

インタビューのなかで繰り返し出てきたのは、「どうしたら『もっと広がっていきたい、より良くなりたい』という人間の根源的な欲求を満たしながら、持続可能な社会がつくれるか」という問い。私たちが森やサンゴ礁、自然や生態系から学べることはたくさんありそうです。

次回は、アバターロボットを開発する株式会社メルティンMMIの粕谷昌宏さんへのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。