内なる「問い」に耳をすまし、自分の”ものさし”を見つけていく。増村江利子さん【インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」】

インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」は、ミラツクの取り組みに内側から関わって下さっている方々にお話を伺い、その取り組みへの視点と背景となっている社会の捉え方を紹介するオリジナルコンテンツです。

第4回は、ミラツクジャーナルの全シリーズの編集を担当されている増村江利子さんです。増村さんは編集者、文筆家であるだけではなく、おかえり株式会社 取締役CCO 共同創業者であり、今年の1月からは竹でつくったトイレットペーパーの定期便サービス「BambooRoll」をリリースされるなど、幅広くご活躍されています。自分の暮らしを問い続け、社会のあり方をも問うに至った経緯と編集者として大事にされていることを伺いました。

(執筆:赤松加奈子)

編集者/文筆家/ミニマリスト

長野県 富士見町在住。国立音楽大学卒後、Web制作、広告制作、編集を経てフリーランスエディターとして活動。SMOUT移住研究所編集長、greenz.jpシニアエディター、おかえり株式会社 取締役CCO 共同創業者。2017年に東京から富士見町に移住。三児の母として、犬二匹、猫三匹とともに、長野県諏訪郡の賃貸トレーラーハウスにてDIY的暮らしを実践中。ミニマリストとしての暮らしぶりは『アイム・ミニマリスト』(編YADOKARI)にも収められている。

全体を見渡し、フォローする視点をもった学生時代

赤松現在は編集から企業経営まで幅広いお仕事をされていますが、学生時代は音楽大学で過ごされたと聞いて意外に感じました。なぜ、音楽大学を選ばれたのですか?

増村私が入学したのは、国立音楽大学の音楽部応用演奏学科で、音楽業界のプロとして通用する人を輩出していました。ピアノではなくエレクトーンを習ってきたので、電子オルガンで受験可能で、なおかつ電子オルガンに終わらない学部を探したんですね。入試からいきなり即興演奏の試験がありました。

音大を志す大きなきっかけとして、高校2年生のときに、私にとって人生を決めてしまうような出会いがありました。音楽の教科書に載っている、たった見開き1ページの『音楽に寄せて』というシューベルトの歌曲に感銘を受けたんです。曲調はシンプルながら、たった2〜3小節で情感的に盛り上がり、だんだんと静寂へと導かれていくのが、音楽として本当に見事だと感動しました。それで、今自分が一番興味のある音楽というものを学んでみようと思って、音大を受験することに決めたんです。高校の選択授業で音楽を7時間選択できたということも、その後次々と美しい歌曲に出会うという背景はありますが、この一曲で音大に行くことになっちゃったんですよね。

赤松学生時代の思い出は何かありますか?

増村体を動かすことが大好きで、特にバスケが大好きだったんですが、顧問がいないという理由で男子のバスケ部しかなかったので、高校生になったらバスケ部に入りたいとずっと思っていたんです。いざ入学した高校は、母が入学したけど家業を手伝うために退学したという高校で、私が卒業してあげようと思って選んだのですが、公立校なのにバスケ部がすごく強くて有名だったんです。過去には全国大会にも出場したことがあるんですが、神奈川の横浜市にある高校が全国大会に出るって結構すごいこと。横浜市は高校の数が多いので、ベスト8に入ろうものならそれが全国大会のようなものなんです。あと、私の高校にはちょっと有名な監督さんがいらっしゃって、全国大会でウォーミングアップと称して、試合の前にコートの半分で”鬼ごっこ”をしたという監督でした(笑)。

赤松あはは!めちゃくちゃ体育会系女子だったんですね。

増村すごく厳しかったですよ。部活の中で休憩っていうものがほとんどなくて、1分間の休憩が一回みたいな、ほんとガチガチの体育会系で(笑)。一人で朝早く走ってウェイトトレーニングもして、走って校舎に帰ってくると、クラスメイトの男子に「頑張れ!日本一!」って声をかけられましたね。仲間や先輩たちはいい人だけど、みんな中学生の頃からバスケを積み上げてきている人たちのなかに初心者として入ったので、それこそ追いつこうと必死でした。そんななかで、副キャプテンをやらせてもらうんですけど。

一同副キャプテン!?

増村レギュラーの5人には選ばれてないのに、副キャプテンというなかなか微妙なポジションで(笑)。キャプテンは、今の試合の今この瞬間のことを考えなければいけない。自分はコートに立っていなくても、全体を見てフォローできるところはフォローする役割を担っていました。自分が出来る精一杯の事ってなんだろうという視点はそのとき得たような気がします。

撮影:砺波周平

撮影:砺波周平

杉本今あらためて振り返ってみて、なぜ自分は副キャプテンに選ばれたのだと思いますか?

増村体調が悪かったり、シュートが入らないなど不調で苦しんでいる人がいたとして、その人に声をかけにいくのは私なんですよね。あとは、自分で言うのもなんだけど、めちゃくちゃ努力をしたんです。それをみんな、見ていてくれたんじゃないかと思います。

杉本なんか分かる気がします。きっと弱音を吐かずにやってたんだろうな。今も3人の子育てをされてるので仕事との両立は大変だと思うけど 、SNSはもちろん、個人的にも愚痴を聞いたことはないです。ご出産のときも、いつ産まれたのかわからないくらい。ギリギリまで仕事をして、何も言わずに復帰されていたりして。

増村子どもを言い訳にしないというのは、フリーランスになる時に決めたんです。何に対しても、「やりたいなら、そのための努力をすればいい」と思っています。自分に対しても、子どもたちに対しても。

フリーランスになり、社会とダイレクトに繋がり直す

赤松音大を卒業されてから、編集者・文筆家になるまでにはどんなことがあったんでしょうか。

増村新卒でシステム開発会社に入社しました。その後に転職したWeb制作会社から、とある企業の採用広告部署に出向したときに、はじめて書くことにチャレンジしました。そこで、人の人生を動かせてしまうキャッチコピーの面白さに取り憑かれてしまったんです。

主に、学生向けの採用広告のコピーを書いていたのですが、コピーひとつでここまで人は動くのかと思いました。クライアントに「去年は採用に苦労したけど、今年はいいコピーを書いてくれたから応募がたくさん来たよ」と言われるわけですよね。そこに手応えを感じたのでしょうね。今は、言葉によって、もしかしたら人を傷つけてしまうこともあるかもしれないという怖さも含めて、社会に対して言葉を投げかける責任感を感じていますね。

杉本覚えたての魔法を使いはじめた頃、みたいな感じだったんですね。

増村そうそう(笑)。それで、記事広告を制作するディレクターとして転職をして、会社という組織のために全力で頑張ったけど、長女を出産したあと「時短になると、制作部署の第一線で働くのは、ちょっと難しそうですね」という話になりました。帰宅は早くて終電、という部署だったので、確かに子育てしながらは厳しいんですが、でもちょっと悔しい気持ちと、クリエイティブディレクターとしてアウトプットをすることに価値を見出していたので、それができない総務系の部署で会社に戻るというのは自分に嘘をつくことになってしまう。

同時に、消費社会を抜け出したいのと思っているはずなのに、それとは裏腹にずっと広告に携わっている自分に矛盾も感じていたので、もう消費社会のために、そして会社という組織のために生きるのはやめようと決心をしました。フリーランスだったら社会とダイレクトに繋がり直すことができるんじゃないかと思ったんです。

撮影:砺波周平

撮影:砺波周平

赤松その後はどのように編集、文筆をするようになったのでしょうか?

増村会社や組織にはさまざま課題が生じますけど、解決のためのアイデアやヒントは会社の中ではなく外にあると思っていて、ワークショップや講演会に頻繁に足を運んでいたんです。そんなときに、建築士でもあり暮らしの研究者である土谷貞雄(つちや・さだお)さんと出会いました。土谷さんが持っている、どんな状況でも楽しんで、逆に新しいアイデアが生まれていくという強烈なエネルギーに惹かれました。

それで土谷さんのアシスタント業務をしながら、フリーランスとして執筆活動を始めました。当時のgreenz.jpの編集長だった兼松佳宏さん(かねまつ・よしひろ)と偶然お会いして、greenz.jpライターとしてキャリアを再スタートしました。そして健全な社会をつくるために、自分ができることは何か、本当にやりたいテーマは何かと常々考えていましたが、その時に見つけた自分なりの方法は「ダウンシフト」することでした。

妥協せずに選んだモノたちと一緒に生きる

赤松増村さんを語るうえで編集者、文筆家と共に”ミニマリスト”は外せないと思うのですが、どのように生活をダウンシフトしていったのでしょうか?

増村20代の頃は、深夜2時にタクシーで帰ってくるのが当たり前だったから、帰ってきたらお風呂に入って寝るだけの生活でした。洗濯は週末にして、服は洗濯バサミから取って着替えるとか、生活はかなり荒れていて、料理もほとんどしませんでした。朝はコーヒーを淹れてパンを焼くくらい。

赤松私の中の増村さんのイメージとは大分違いますね(笑)。

増村あはは。その後、暮らしを立て直そうと自炊を始めてから変わっていったんですけど、決定的なのはマンションを購入するという暴挙に出たところですかね(笑)。住まいが新しくなると、暮らしを整えたくなるんですよね。そこからいわゆる断捨離じゃないけど、必然的に一つ一つに真剣に向き合い、本当に必要かどうか検証するようになっていったんです。そして結婚してからまた一段と暮らしに手を入れるようになりました。挙げればきりがないですが、身体を拭くのにどうして乾きにくい大きなサイズのバスタオルが必要なのかと違和感を覚えてからは、フェイスタオルに替えたりという具合に。

杉本所有するというより、付き合うという感じですか?

増村そうですね。例えば、幼い頃に、古い木造住宅に同居していた祖母が、きつね色のファーをずっと首に巻いていたんです。私はそれを”おばあちゃんのきつね”って呼んでいて、「大きくなったらちょうだいね」っておねだりしていました。そして祖母が亡くなった後に譲り受けて、今でも大切に使ってます。大事に長く使われてきたものには魂が宿ってくるように感じるんですよね。逆に、大切に扱えないものばかりに囲まれていると、暮らしを大切にできないのではないかと思っています。共に時間を過ごしてくれる存在なので、妥協せずに選んだモノたちと一緒に生きていきたいんです。

お祖母様の死後、増村さんの手元にやってきた「おばあちゃんのキツネ」と呼んでいたファーと、パールのネックレス。(ご本より提供)

お祖母様の死後、増村さんの手元にやってきた「おばあちゃんのキツネ」と呼んでいたファーと、パールのネックレス。(ご本より提供)

暮らしとは、自分の”ものさし”を見つける実験

赤松増村さんのコラムを読んでいると、単にモノを大事にしようというだけではなく、何かを見極めようという信念を感じるんですよね。

増村そうですね。世間では一般的だったり当たり前だったりすることが、自分にとっては当たり前じゃないことが多いと思っていて。例えばベビー服って男の子だと水色、女の子だとピンクというふうに商品構成がされているように感じるんですね。別に水色やピンクが嫌いなわけじゃないんだけど、当たり前の気持ち悪さみたいなものをすごく感じるんです。

だから、長女が生まれた時もピンクを着せたことはありません。アンパンマンのおもちゃも、家には一つもありません。「なぜそこまでこだわるのか」と周りから聞かれるほどなんですが、私にとっては「なぜ世間の当たり前をそのまま受け入れてしまうのか」と思うんです。他にも、トイレのサインは男の人のマークが青で、女の人のマークが赤が多いけど、本当は逆なんじゃないかって思っています。私にとって青は海のようにどこまでも広がっていて懐深い印象を受けるし、赤は血の色のように猛々しい印象を受けるんですよね。その当たり前の気持ち悪さは、結婚をしたらお揃いの指輪を左手の薬指につけるという風習にも強く感じていました。

杉本そう言いながらも、旦那さんとケンカしたときに「なんで結婚指輪くれないの!」って言っちゃったんですよね(笑)。一見矛盾しているようだけど、江利子さんらしいエピソードだなと思いました。

増村洗濯機もやめてみたけど、あまりに大変だったから数か月で戻したりする辺りとかね。

杉本そのあたりの自分の判断のありかたについて、どう考えていますか?

増村私にとって暮らしは実験なんです。誰かが決めた“ものさし”を、試行錯誤もせずに自分の“ものさし”にしてしまうより、いろいろ失敗しながらも、自分のものさしを見つけていったほうが楽しいのではないかと思っています。世間に正解を求めるのではなく、自分なりの答えを一つでも生きていくほうが、楽しいじゃないですか。消費者として甘んじるのではなく、自分の目の前にある物事全て一つ一つ見極めるというか、当たり前といわれていることを自分で外せた瞬間に、一つ自分らしい価値観を見つけられる喜びの方が大きいですね。

洗濯機をやめて、毎日の手洗いを試していたときの必需品。洗濯板は、本当によく汚れが落ちるらしいのですが、家族が多く、出張が多かったりで、3ヶ月ほどで洗濯機を戻されたようです。(ご本人より提供)

洗濯機をやめて、毎日の手洗いを試していたときの必需品。洗濯板は、本当によく汚れが落ちるらしいのですが、家族が多く、出張が多かったりで、3ヶ月ほどで洗濯機を戻されたようです。(ご本人より提供)

赤松今、大事にされていることはなんですか?

増村土に還るかどうか、ですね。ダンボールでコンポストをやってみて気づいたことなんですけど、くず野菜たちがいつの間にかふっとなくなるというのを見たり、土の温度が上がって暖かくなったり、渇いていると思えば水をあげたりと日々繰り返していくうちに、土は生き物だとわかってきたんです。去年の7月あたりにビニール袋とかレジ袋が廃止になって有料化されて、その後すぐに生分解性プラスチックレジ袋という商品が出てきましたよね。確かに分解されるんだけど、土に還るまですごく時間がかかる。微生物のおいしいごはんになるかどうかまで考えて、土に還すということに本気で取り組まないと、土に還らないゴミばかり私たち人間は抱えてしまうことになると思っています。

傍観者ではなく、実践者でありたい

赤松年を重ねるごとに問い続けることがしんどくなる人もいると思うのですが、なぜ、江利子さんは問いを深め、その対象を広げていけたのでしょうか?

増村自分の価値観に大きな影響を与えた出来事は、2011年の東日本大震災です。大地震、大津波が襲ってきたという事実そのものだけではなく、いろんな価値観を揺さぶられました。

それまでは、電気が原発由来のものであることはわかってはいながらも、福島から送られてきていることに自分は興味すら持っていなかったわけです。スイッチ一つで電気が使えるけど、そのスイッチの裏側がどうなっているのかを知らずに使っていました。

社会システムやインフラに依存しすぎていたんですよね。原発と、自分の暮らしがつながっていなかった。今まで私は一体何をしてきたんだろうと愕然としました。社会システムやインフラは、ブラックボックスになっていることに気付いたんです。それからは、実際に自分で太陽光パネルをつくってみるなどの体験を通じて、見えにくくなってしまっていること、なんの疑いもなく当然だと思われている一般的な常識に敏感になりました。

ご近所の方が自作した薪ストーブ。溶接工で、薪割りに必要な斧もご自身でつくられているとのこと。暮らしに必要なものは、自分でつくる。そんな姿勢をご近所の年配の方に学んでいるようです。(ご本人より提供)

ご近所の方が自作した薪ストーブ。溶接工で、薪割りに必要な斧もご自身でつくられているとのこと。暮らしに必要なものは、自分でつくる。そんな姿勢をご近所の年配の方に学んでいるようです。(ご本人より提供)

冬に必要な薪は、ご近所さんに「持っていっていいぞ」と声をかけられたり、古材を使われており、購入したことがないそうです。「いただき物でありがたく暖をとることに、感謝の気持ちしかありません」と、増村さん。(ご本人より提供)

冬に必要な薪は、ご近所さんに「持っていっていいぞ」と声をかけられたり、古材を使われており、購入したことがないそうです。「いただき物でありがたく暖をとることに、感謝の気持ちしかありません」と、増村さん。(ご本人より提供)

赤松以前、facebookで自然農の実践者である川口由一さんの

”問題を解決する必要はありません。答えを生きればいいのです。”

という言葉を引用されていましたね。まさに増村さんのことだと思いました。

増村傍観者ではなく実践者でありたいとずっと思っていましたが、一歩先の暮らしをしている実践者たちを取材しながらも、当時はまだ答えを探していました。ヒッピーみたいな暮らしにあるのか、田舎暮らしやパーマカルチャーみたいな世界観の中にあるのか、もしくは地域通貨などの新しい経済システムのなかにあるのか……。

ヒントはたくさん携えていたけれど、どうやっても断片しかつかめない。その中で出会った、今の夫である徳永青樹さんは、まさに答えを生きてる人だったんですね。大量生産、大量消費の社会に対するカウンターカルチャーとしての「生きるリテラシー」が、今私の目の前にある。そんなセンセーショナルな出会いから、記事として紹介する人ではなく、本当の意味で実践者になろうと思って移住したんです。

お住まいのトレーラーハウスの外観。リビング部分は増設されて地面にくっついているため、残念ながら牽引はできないそうです。「小さく暮らすことが気に入っています」と語られていました。(ご本人より提供)

お住まいのトレーラーハウスの外観。リビング部分は増設されて地面にくっついているため、残念ながら牽引はできないそうです。「小さく暮らすことが気に入っています」と語られていました。(ご本人より提供)

これまでに取材を受けた雑誌はたくさん。Forbesの女性特集では地球で輝く女性100人に選ばれる。(ご本人より提供)

これまでに取材を受けた雑誌はたくさん。Forbesの女性特集では地球で輝く女性100人に選ばれる。(ご本人より提供)

暮らしの延長で始まったトイレットペーパーの定期便

赤松今年は、竹でつくったトイレットペーパーの定期便「BambooRoll」を販売する会社を設立されましたね。

増村アメリカ・ポートランド、エストニア・タリン在住の仲間と一緒に「おかえり株式会社」を立ち上げました。なぜ竹に注目したかというと、木よりはるかに早いスピードで生育して、収穫してもすぐに自然に生えて、少量の水で農薬を使用することなく育つんです。商品のパッケージはプラスチック・フリーにこだわって、リサイクルダンボールにそのままトイレットペーパーを詰めていて、梱包に使っているテープもリサイクル可能です。

杉本編集者が「竹のトイレットペーパーを販売する」というと不思議な感じがしますが、「実践者として自分をアップグレードする」という流れとダイレクトにつながっているわけですよね。

増村自分にとって、スタートアップ企業としてビジネスをつくっていくのは新しいチャレンジではありますけど、そのビジョンやつくりたい未来は、あくまで自分の暮らしの延長でしかないんです。家の中でリサイクルのために17種類の分別用スペースをつくっています。洗って、乾かして、捨てるということを毎日繰り返していくと、全てのものが使い捨ての社会じゃないほうがいいと思うわけです。そもそもリユースできるものだったら、きっとゴミはたくさん出ませんから。そうして日用品をひとつずつ、リユースできるものに代替できないかと検証したり、実際に代替していく中で、トイレットペーパーに注目するようになりました。トイレットペーパーはリサイクルもリユースもできない。流したら見えないものになってしまっていることが気になったんです。

赤松「“還す”を未来のあたりまえに」というコンセプトを掲げていますよね。どんな想いが込められているのですか。

増村いまの暮らし方では、未来の子どもたちが暮らす環境をも奪ってしまっているかもしれないと思っていて。もうそろそろ消費社会を卒業して、持続可能な暮らしへと移行しないといけない。でも、マイボトルを持参する、その先の社会はまだ、つくられていないと思うんです。その一歩先の社会をつくりたい。一気に切り替えることは難しいかもしれませんが、ひとつだけなら、そしてそれが毎日使うものだったら、小さな変化がいずれ暮らしの大きな変化になるかもしれないですよね。そんな思いを込めてバンブーロールをつくりました。

「対話」は消費されるものではなく、循環するもの

杉本自分の暮らしだけを整えるんじゃなくて、なぜ社会に対しても働きかけたいと思うのでしょうか。

増村東京から長野の里山へと移住をしてみて気づいたことなんですが、ご近所付き合いがすごく楽しいんですよ。楽しいだけではなくて、例えば、誰かが亡くなったとしたら、ご近所さんがすぐに集まって、テキパキと葬儀を仕切るんです。それはもうずっと昔から続いてきた文化なんですよね。いつか自分も最後を迎えることになるけど、ご近所さんが支えてくれるから大丈夫だ、という安心感さえ感じる。その温かさを目の当たりにして、何か恩返しをしたいという気持ちもあって。せめて両隣三軒ぐらいまでは恩返しの範囲を広げたい。

そして、環境保全や循環をつくることは、いつかやればいいことではなくて、今やるべきことなんですよね。その危機感を強く持っていて、残りの半生をかけて自分にできることは全てやる、という姿勢でのぞみたいんです。

杉本江利子さんからは常にご近所さんへの感謝の言葉が伴われて、対話と感謝の循環が生まれてきた6年間のように感じます。

増村そうですね。対話というのは消費されるものじゃなくて、巡っていくものなんです。この土地で生きていく覚悟ができたからか、”よそ者感”がなくなってきたように感じています。お願いされたことは、お役に立てるならというスタンスで、だいたい全部やっています。まちづくりに関するワークショップを開催したり、未来会議と称して月に一度集まって話したり。環境保全に関する勉強会はもちろん、地域のNPO法人のお手伝いや、店舗を持ちたいという人の事業相談やスタッフの紹介、そうやって人と人をつないだり、空き家を探している人がいれば探したりすることまで。小学校での本の朗読会や、遊び場の整備、ご近所の子どもたちのピアノの先生も。そうやって自分で地域の輪に入っていき、その関わりに身を置いて、自分ができることがあるなら惜しみなく全力でお手伝いするのが、自分なりの対話ですね。

赤松いま、地域での関心ごとはなんですか?

増村この間、運転をしていたら、急に鹿が出てきたんです。その鹿が、ゆっくり道路を渡ったあとに振り返ってこっちを見るんですよね。その表情が、何日経っても忘れられなくて……。害獣という言葉で語られることもありますが、私たちは、とんでもない勘違いをしているんじゃないかと思うんです。

杉本「鹿が道路を遮った」ではなく、「鹿の通り道を道路が遮っている」と感じたということですか。

増村まさにその通りです。夜遅くに運転をしていると、動物たちに対して「ごめんね、通らせてもらうね」という気持ちになります。そうした謙虚さを失っているのではないか、そして、この地球に、なぜ人間は存在するのかと考えてしまうんです。大自然、そこで生きていく生き物の営みとは全く別の次元で、人間は文化を持ってしまっている。地球に迷惑なことばかりしているわけです。でも、なぜ人間が存在するのか。

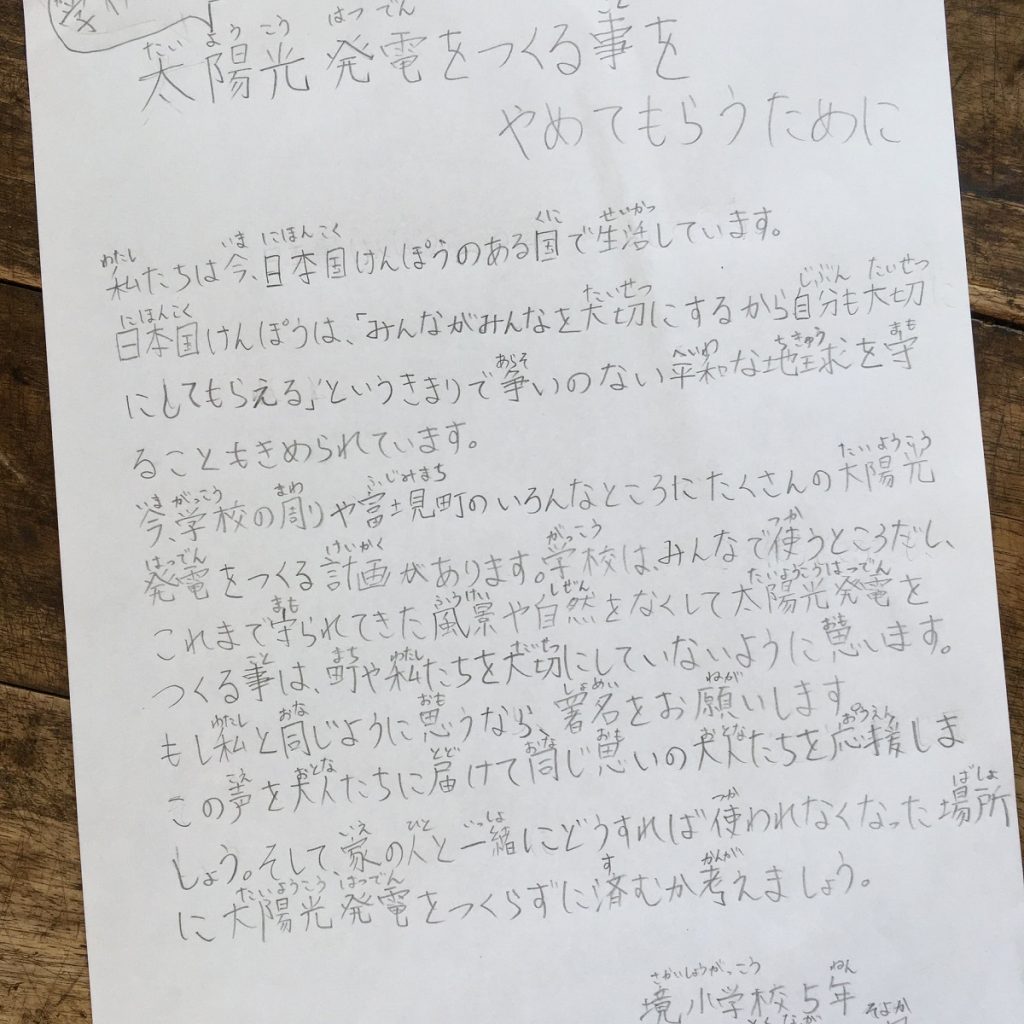

その“地球に迷惑なこと”でいうと、耕作放棄地にソーラーパネルが並ぼうとしていて、相談が後を絶ちません。小学校に通う道がソーラー街道になっていくのは嫌だと娘が言って、子どもたちの署名を集めようと頑張っています。自分から遠く離れた田舎町の森林を削る前に、電気を湯水のように使う暮らしを見直してほしい。原発よりも自然エネルギーのほうがいいとしても、その湯水のように使う暮らしが変わらなければ、私たちの大切な水源まで失われてしまいます。町の条例をつくり変えるところまで自分たちが責任をもってやらないと、悩みの種はなくならない。そして、耕作放棄地の管理や維持費を手放す別の選択肢をつくらないといけない、そうした責任を感じています。

太陽光発電をやめて欲しいという願いから書かれた署名活動。増村さんは「日本には憲法があって、争いのない平和な地球を守ることも書かれている」とお伝えされたそうです。(ご本人より提供)

太陽光発電をやめて欲しいという願いから書かれた署名活動。増村さんは「日本には憲法があって、争いのない平和な地球を守ることも書かれている」とお伝えされたそうです。(ご本人より提供)

淀みのない循環に修復をする

赤松増村さんは編集や文筆活動、企業の取締役、そして地域の活動も含めると本当にいろんなことをされていますが、自分自身のことはどう思われていますか?

増村私の名刺には肩書きが無いんですよね。こうありたいという気持ちも込めて言うと、”お手当て”をできる人になりたいと思っています。環境保全はわかりやすいですが、文章もある意味“お手当て”をしている。もちろん医療とは全く異なる手法ですけど、広い視点で社会課題、特に「循環を取り戻すこと」をキーワードとして、循環経済や地域内循環のリペア(修復)をしたいと思っています。

赤松noteに

”私には、ことばだけでなく今という世界、あるいは社会、それから身の回りのいろいろなことまで、どこか淀んでいるように思えるからです。ものや心、関係性、お金の使いかたも。いろいろなことに、淀みを浄化していく必要性を感じています。”

と書かれていましたね。

増村”淀みを浄化する”を別の言葉でいえば”修復する”ことなんだと思います。書く、編集することだけではなく、私が今やっている一つ一つの活動も全て、修復することに向かっている。どこまで修復しなきゃいけないのか、そのスケールはいろいろですけど、全てに共有しているのは、淀みのない循環に整えていくことかなと思っています。

撮影:砺波周平

撮影:砺波周平

「問い」として、記事を社会に発信する

赤松増村さんのコラムや文章からは”正しさ”を押し付けるような主張を一切感じないのですが、私を含め暮らしをダウンシフトすることを考えたことがない人には、少なからずショックを受ける内容でもあると思うんです。でも不思議なことに、読み終えると浄化されているのかスッキリとするんですよね。記事を読者に届けるときに、どんなことを意識されていますか。

増村一つには、私がやっているのはあくまでケーススタディであってそれが唯一の解答ではないという考えに立っています。自分が実践していることの他にも、アプローチする方法はたくさんあるはずなんです。

もう一つは、自分の価値観を測る“ものさし”は、定期的に待ちなおしたほうがいいのではないかという問いです。一度決めたらずっとやり続けなくてはいけないのではなく、違うものさしも取り入れて柔軟に変えていくものさしのつくり方もあると思っているんです。洗濯機の話は今でも笑われてしまいますけどね(笑)。みんなそれぞれ生きてきた中でいろんな価値観を紡いできているので、おこがましいとは思うけど、問い直してみるきっかけになってほしいと思います。

赤松文筆家としての今後の目標は、何を掲げられていますか?

増村一見関係ないように思うんですけど、鶏とミニヤギを飼いたいと思っています。プラスチック包装の10個入りパックを当たり前に買ってくるのではなく、目の前で生きている鶏が産んでくれた卵を大事にいただく、そうした命をいただく営みは、今までの暮らしとは全然違うはずなんです。その気づきが、その後の私のものさしや言葉になっていくと思っています。頭でイメージしてわかるのではなくて、実践してみないとわからないことが、本当の気づきです。

文筆家として目指したいことの前に、自分の暮らしをつくることがあるはずなんです。自分自身が実践しみた中にこそ、自分が信じられる言葉がある。信じられるからこそ発信できるとも思っています。なので、私にとって鶏を飼うことと文章を書くこと、循環をつくることはリアルに関係しているんですが、戸惑わせてしまったらごめんなさいね(笑)。

撮影:砺波周平

撮影:砺波周平

赤松増村さんはきっと、これからもどんどんアップデートされていくのでしょうね。最後になりますが、増村さんにとって「編集」とは?

増村こういう未来へ向かいたいな、という社会への眼差しをもって、素材を集め、編み直していく作業です。文章を整えることは、あくまで表面的なことであって、どんな眼差しをもってのぞむかが大切なように思います。私の場合は、自分以外の誰かから聞いたことではなく、自分自身が実践して気づいた自分なりのものさし、自分なりの言葉が、その根底にあります。

赤松社会への眼差しは、どうしたらもつことができるのでしょうか?

増村自分なりの社会への「問い」を考え続けることだと思いますね。自分ごととして、生涯をかけてあたため続けるような「問い」は何か。当たり前になってしまっているけど、本当は当たり前じゃないかもしれないことに対して、私は「問い」として投げかけたい。自分自身の信じられる言葉を社会にひらいていくことは、社会に問いを投げることでもあると思っています。自分なりの社会への「問い」を考え続けることは、この先もずっと続けたいと思っています。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

私がミラツクに参加して、これまで多くのやりとりとサポートを頂いてるのは、他でもない増村さんです。本当に天使のような優しさにいつも支えられていますが、インタビューを通し、試行錯誤を積み重ねた工夫と実用的な美を重んじる増村さんの豊かな哲学に触れる機会を頂けたことに感謝です。私はモノ、生活、考え方一つ一つに向き合い、機能美を十分に認識できるところまで「生きるリテラシー」を変化させられるだろうか……。増村さんの記事はどれも、生活を省みる以上に、自分は何を大事にして、どういう「ものさし」を携えていけるだろうかを問い続けるきっかけとなっています。

インターネットやテレビの情報は、あたかもそこで自分が体験しているかのような錯覚に陥ってしまうことがありますが、増村さんは自分が知っていることとわかったことをきっちり分けられて言動を一致させています。そんな増村さんからは、地域社会を超えた地球までも包み込む”お手当て”の浄化力を内包されているように感じ、感激と同時に、畏怖の念を抱いてしまいました。これからはどんなご活躍をされていくのでしょうか。どきどきしながらも、しっかり見届けさせていただきたいと思います!