ライターとは、取材相手の想いや考えを適切に言語化し、読者に伝える”翻訳家”のようなもの。堀香織さん【インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」】

インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」は、ミラツクの取り組みに内側から関わって下さっている方々にお話を伺い、その取り組みへの視点と背景となっている社会の捉え方を紹介するオリジナルコンテンツです。

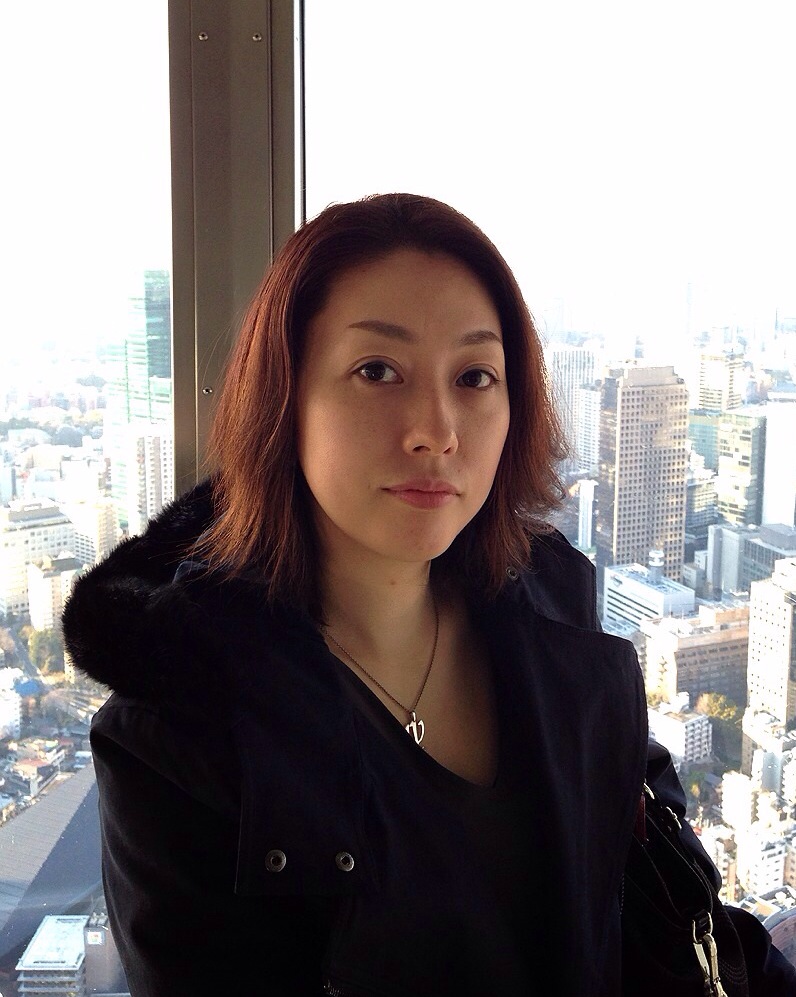

第5回は、ミラツクから始まった、先端研究者メディアesse-senseでのライティングを担当されている堀香織さんです。武蔵野美術大学卒業後、雑誌『SWITCH』を発行する出版社に入社し、映画監督や俳優・女優、音楽家、アーティストなどの取材・執筆・編集を担当。退社後は、フリーランスのライター兼編集者として活躍するかたわら、副業として水商売やセラピストなども経験されています。ライター人生を歩み始めてからの27年間、愛と情熱で取材に臨まれつづける堀さんに、インタビュアーとして大事にされていることを伺いました。

(執筆:赤松加奈子)

ライター/編集者。石川県金沢市生まれ。雑誌『SWITCH』の編集者を経て、フリーに。『Forbes JAPAN』ほか、各媒体でインタビューを中心に執筆中。単行本のブックライティングに、是枝裕和『映画を撮りながら考えたこと』、小山薫堂『妄想浪費』、三澤茂計・三澤彩奈『日本のワインで奇跡を起こす 山梨のブドウ「甲州」が世界の頂点をつかむまで』など。是枝裕和『希林さんといっしょに。』、是枝裕和対談集『世界といまを考える(全3巻)』&ノンフィクション『雲は答えなかった』、桜雪(仮面女子)対談集『ニッポン幸福戦略』などの編集・構成も担当。好きな言葉は”Go your own way. Let others talk.”。

自分のやりたいことを選んだ時、子離れ親離れができた

赤松本題に入る前に、まずはライターになられたストーリーを聞かせていただけますか。

堀本はまあまあ好きだったし、文章を書くのもわりと得意だったんだと思います。中高生の時は、コバルト文庫の新井素子さんや氷室冴子さんの本が特に好きでした。純文学を愛する母からは「夏目漱石を読め!」「森鴎外を読め!」といつも頭を叩(はた)かれていましたが(笑)。高校の読書感想文コンクールも、1,500人いる生徒の中で、確か1年次は太宰治の『人間失格』の感想を書いて佳作、3年次は夏目漱石の『門』で優秀賞をもらいました。

あと、俵万智さんの歌集『サラダ記念日』がベストセラーになって、友達と短歌を書きまくったんです。それぞれ厳選した10句を古典の先生に見せたら、校内新聞に3句ずつ掲載してもらえて。「赤い靴赤い洋服赤いルージュ苦手な赤に凝りだす十六」「君のその碧い涙を受けとめる白い器になりたい一瞬」とか(笑)。いかにも影響を受けた16歳が書きそうな短歌ですけどね。まあ、当時はそこそこ文学少女だったんだと思います。

赤松なぜ文学系の大学ではなく、武蔵野美術大学に進学されたのでしょうか。

堀武蔵野美術大学が高校の裏手にあって、1年生の時、担任でもあった英語教師が「今日、ムサビの芸術祭なんですよ。授業サボって行きますか?」と言ったんです。迎えてくれた大学生のみなさんが楽しそうで、しかもたまたま入った部屋で照明器具の展示を見て、「学生でもこんなに素敵な照明をつくれるんだ!」と感激しちゃって。

2年生の夏の家族旅行で母から「あんた、進路どうするの?」と訊かれた時、母子家庭なのに学費の高い美大は難しいだろうなと思いつつ、ダメ元で「ムサビに行きたい」と口にしたら、母が「いいじゃない!その代わり、浪人しないでね!」と背中を押してくれたんです。早速、美大専用の予備校に通い始めたのですが、「君のデッサンではデザイン科の現役合格は無理」と言われ、専攻を油絵に変更して、ムサビに入学しました。

赤松大学卒業後の進路はどうされたのですか。

堀これも母の影響ですが、映画が好きだったんです。それで映画の裏方に関わりたいと母に打ち明けたら、「映画は“裏”じゃなくて“表”よ!」と(笑)。つまり、女優になれ、と。

赤松女優ですか!

堀母は結婚前、東京の小さな劇団に所属していたんです。私を妊娠したのを機に劇団をやめ、父の住んでいた石川県金沢市に移り住んだのですが、私が小学3年生の時に父と別れまして。3人の子を引き取り、「文化的教養の場」を提供したいという思いから、東京で暮らし始めました。

私が中学生になると、母はよく映画に連れていってくれましたね。『愛と青春の旅立ち』『追憶の日々』『恋に落ちて』などを一緒に観ました。おかげで好きな俳優がジャック・ニコルソンとロバート・デ・ニーロという変な中学生になっちゃいました。

赤松なるほど。お母様は自分の果たせなかった女優という夢を、娘である堀さんに託そうと思われたのでしょうか。

堀「娘が生まれたからには夢を託そう!」という意識はなかったと思いますが、なんかいきなりステージママ的なスイッチが入ったんでしょうね。大学卒業後、伯母の紹介で小さな事務所に入り、ドラマ『悪魔のKISS』のオーディションを受けたり(もちろん不合格。役を射止めたのは常盤貴子さん!)、東京アクターズスタジオという芝居の学校に通ったりしました。

ただ、私自身は人前で演技を披露することに恥ずかしさを覚えて。それは自分の演技が下手だからなんですが、その恥ずかしさを越えた向こう側にどうしても行けなかった。演じることに不向きだったんでしょうね。

ところが、母が翌年の文学座と俳優座のオーディションを受けろと言い出し、書類を勝手に申し込み、私がいつまで経っても封を開けないので、応募書類を自分で書き出したんです。もちろん、自己PR欄まで(笑)。「大学まで卒業させてくれた母の夢を叶えてあげたい」という想いと、「これは私のしたいことではない!」という想いで乖離して、母と喋る時だけ吃(ども)るまでになってしまった。

そんな頃に、雑誌『SWITCH』がアルバイトを募集していることを知りました。履歴書の自己PR欄いっぱいに「雑用大好き!!!!!!!!!!」と書いて送ると、ほどなく採用が決まりました。「芝居はやめる。雑誌社でアルバイトをする。住む家も決めてきた」と報告すると、母は「あんたは一度だって最後まで続けたことがない!ピアノも!剣道も!ジャズボーカルも!芝居も!」と言い放ち、泣きながら私のご飯茶碗を台所のシンクで投げ割りました(笑)。まあ、よくある母と娘の、子離れ親離れの瞬間です。

雑誌『SWITCH』で、ライターの扉が開かれる

赤松なぜ、SWITCHだったのでしょうか。

堀大学時代から唯一読む雑誌だったんですよ。初めて知ったのは、フランスの女優ジュリエット・ビノシュが表紙を飾っている号。インタビューも素晴らしく、こんなに素敵な雑誌をつくる出版社は絶対に面白いに違いないと思っていた。つまり、私はライターや編集者になりたかったのではなく、『SWITCH』という雑誌をつくっている現場に入りたかったんです。

赤松SWITCHのアルバイトというのは、本当に雑用だけなのですか。

堀基本はそうです。電話応対、お茶汲み、おつかい、コピー取り、本棚の整理など。私は本当に雑用が好きなんですよ。最短ルートで効率よく、きれいに仕事が片付く方法を編み出すことに、エクスタシーすら感じるというか(笑)。

バイト入社は4月ですが、8月に編集長の新井敏記(としのり)さんから「編集に向いていると思うけど、やるか」と声をかけられ、翌月、正社員になりました。誰よりも喜んでくれたのは、半年ほど連絡を取らずにいた母でしたね。

赤松最初の頃の仕事で印象に残っていることはありますか?

堀私は一応、映画担当だったんですね。それで、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『アンダーグラウンド』の監督、エミール・クストリッツァの記者会見に行ったことをよく覚えています。手をあげて質問しなくてはいけないので、本当に緊張しましたが、「この映画に託したメッセージは何でしょうか?」と尋ねたら、監督が苦々しい顔で睨んできて。通訳の方が言いにくそうに「“メッセージ”なんて郵便屋の仕事だ」と(笑)。

赤松あはは。

堀でもその瞬間、これで(原稿が)書けるなって思ったんですよね。

もうひとつ忘れられないのは、『王妃マルゴ』のパトリス・シェロー監督。こちらは1対1の取材でしたが、運の悪いことに私は3日間ある取材の最終日かつ最後のインタビュアーだった。監督は同じような質問しかされない取材に疲れ果てていて、私が何を訊いても“Je ne sais pas.”(さあね)としか言わなかったんです。

それでふと、「監督はゲイだとお聞きしていますが、今回の俳優たちも大変に美しいです。男性を撮る時に自分のセクシャリティは関係していると思いますか?」と訊いちゃった(笑)。いま考えると失礼極まりない質問ですが、監督はようやく体を乗り出し、「俺の撮る男はカッコいいだろう」とニヤッと笑ったんです。

取材後、通訳の女性から「あなた、シェロー監督がゲイなのは本当だけど、そういうセクシャリティのことって普通は訊いたらダメなのよ!?……でも、答えてくれて本当によかったわね!」と叱咤激励されました。まあ、若いから許されたという一件ですね。どんな問いかけがどんな時にどんな形で取材相手に響くのか……、ライター1年目にして大きな洗礼を受けました。

新井編集長の家に集まったSWITCHの社員や外部ライター、デザイナーらと

新井編集長の家に集まったSWITCHの社員や外部ライター、デザイナーらと

Coccoとの出会いで掴んだ、原稿との向き合い方

赤松私が堀さんを知ったのは、ミラツクライターの平川友紀さんにインタビューをした時でした。平川さんはCoccoさんが好きで、『SWITCH』で彼女の取材記事を長年担当されていた堀さんの文章もお好きだということです。

堀恐縮です。Coccoと出会ったのは、ライターになって2年目だったかな。インディーズデビューを控えたCoccoの「首。」という曲のPVを見たのですが、白い壁の前で髪を振り乱して一心不乱に歌う姿に衝撃を受けました。しかも19歳だというし、独特な歌詞は自分で書いているというし、声はいいし、これは絶対に取材すべきだなと思いましたね。

初回の取材撮影はロンドンです。事実確認をお願いするために原稿を事務所に送ると、「ほーりー(堀さんの愛称)へ」と書かれたファックスが11枚も届いたんですよ。原稿に対するお礼と、こういうふうに修正してほしいという3つの要望が丁寧に綴られていました。その後の4年間で、沖縄、ヨセミテ、アイルランド、スイスと一緒に旅をしながら取材を重ねていけたことは、本当に至福でした。

赤松堀さんの『SWITCH』での地の文(文章や語り物などで、会話以外の説明や叙述の部分のこと)は、どれも印象的です。

堀ありがとうございます。ただ、まさにこの“地の文”が、SWITCH編集部をやめるひとつのきっかけにもなるんです。6年近く原稿を書く中で、地の文のバリエーションが枯渇したというか。例えば、シャルロット・ゲンズブールの原稿で、『「○○○○○○」と彼女は言いながら、マルボロをもみ消した。』などと書くわけですが、「タバコをもみ消したとか、もう何回書いたよ?」と……。取材相手も発言も新しいはずなのに、地の文のストックがもうなかった。もちろん、自分の不勉強が原因なんですが。

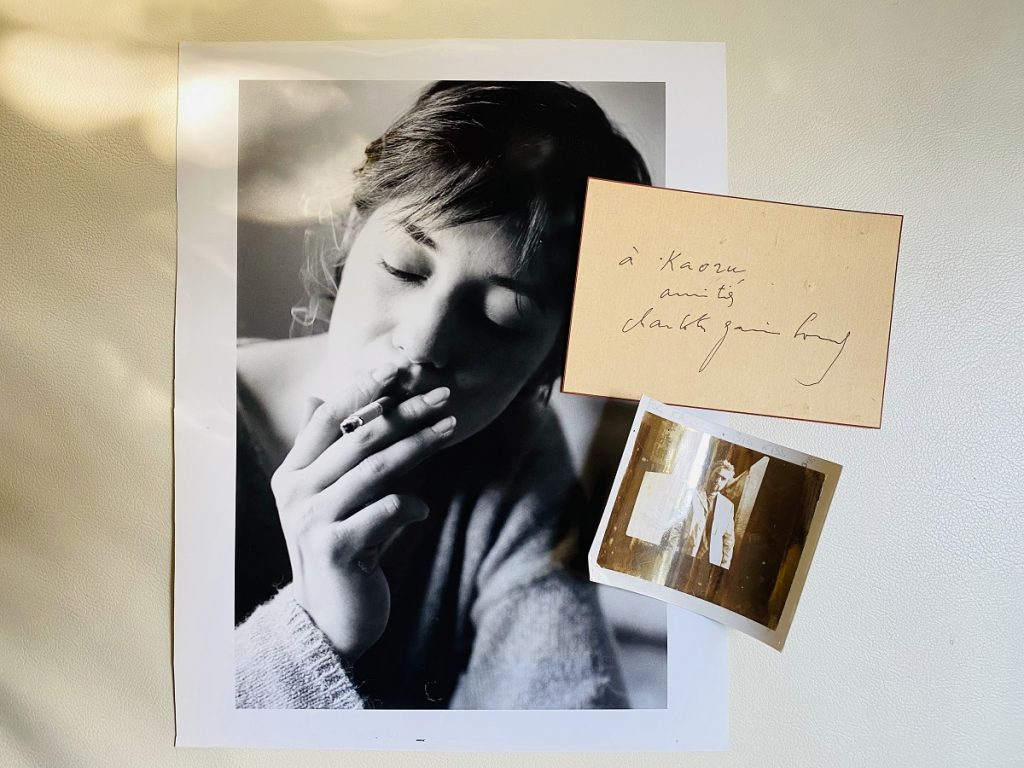

シャルロット・ゲンズブールの写真(撮影:nanaco)と本人のサイン、リュック・ベッソンのサイン入りポラロイド(撮影:蓮井幹生)

シャルロット・ゲンズブールの写真(撮影:nanaco)と本人のサイン、リュック・ベッソンのサイン入りポラロイド(撮影:蓮井幹生)

だったら、SWITCHでアルバイトをしながら編集者を目指している、やる気のある子たちに席を譲った方が賢明だなと思い、他にも理由はあるのですが、退社を決めました。最後に携わった号は、Coccoの3rdアルバムがリリースされるタイミングの巻頭特集(2000年7月号)。新井さんが「そこまではやれよ」と花を持たせてくれました。

赤松退社後はどうされていたのですか。

堀バックパックを背負って世界を放浪するか、どこかひとつの国に長期滞在するかしようと考えていました。その時点での貯金は、必要額の半分ほどだったので、残りの費用を稼ぐのに、久しぶりに水商売のアルバイトをしようと思って。

実は、退社する直前に『秋元康大全97%』というムック本の編集を担当したんです。それで、秋元さんにも退社のご報告をしたら、「お疲れ様会やってあげるよ」と六本木にあるフレンチレストランに招待していただいて。そこに向かう途中で……。

赤松あ、黒服に捕まったんですね!(笑)

堀そうそう(笑)。たまたま秋元さんが知っていて「いい店だよ」との太鼓判をもらい、10カ月ほどそのお店で働きました。

「ホステスという仕事が好き」と言うと驚かれることも多いのですが、母がホステスとして女手一つで3人の子を育ててくれたのもあって、私にとっては尊敬する仕事なんです。実際、インタビューライターとか編集者って、普通の仕事では出会えないような多種多様な人の話をとことん聞く仕事ですよね。ホステスも似たような仕事だなと。

赤松なるほど。ただ、そのホステスのバイト期間中にもライターをされていますよね。

堀ええ。Coccoが活動を休止することになり、『SWITCH』の新井さんが取材を申し込むと、「ほーりーがインタビューするなら取材を受ける」と言ってくれたそうです。しかも、他は一切取材を受けないということでした。

赤松”唯一の指名”というわけですね。

堀ありがたいと同時に、ものすごいプレッシャーでした。沖縄に出向いてCoccoにインタビューし、彼女の祖父で沖縄芝居の名優でもある真喜志康忠(まきし・こうちゅう)さんも訪ねて、いざ書き出したわけですが、半年以上もブランクがあるから、全然書けない。やはり書くって日々の鍛錬であって、やっていないと鈍(なま)るんですよ。

そんなわけで四苦八苦しているところ、彼女のマネジャーから「途中でもいいからCoccoが原稿を読みたいそうです」と連絡が入り、完成度6割程度の原稿を送ると、また連絡があって、「Coccoがいま手紙を書いてるから、今夜持っていってもいいかな」と。もう悪い予感しかしない(笑)。

赤松悪い予感、ですか?

堀スイスで取材した原稿(2000年7月号)でも、途中で催促されて、読んだ本人から赤い文字で書かれた手紙が届いたんです。「話したことがぜんぜん書けていない」と。だからその時も、もしかしたらと思った。

ドアベルが鳴って玄関を開けたら、手紙を握りしめたCocco本人が立っていて、私を上から下まで一瞥してから「読め!」と手紙を突き出し、ダッシュで車に戻っていきました。読むのやだなあ〜と思いながら(笑)、覚悟して封を切ると、手紙の後半は怒りで字が震えていて、最後の1枚は血で「沖縄でおまえは何を見たんだ」みたいなことが書かれていました。

赤松前回は赤文字で、今回は血文字……。

堀今の彼女は大人ですから、そんなことはしないですよ。でも、当時はまだ24歳で、非常に感受性豊かな女性だったし、そもそもCoccoという人は関わりのある相手といつでも真剣勝負なんです。自分と関わる時は、命を懸けてほしいと願っている。ライターにさえも。

私自身、その手紙で目が覚めたというか、そこから3日間、ものすごい集中力で書き綴りました。当時の自分のできる精一杯は出し尽くし、最終原稿を送ると、「ほーりー、寿司いこう」というファックスが届いて。ホッとして、そのあとは泥のように眠りました。

赤松壮絶なやりとりが交わされていたんですね。取材相手から「書けていない」と言われるのって、どういうお気持ちなのでしょうか。

堀Coccoは本当に特殊なケースなので、なんとも言えないのですが、ライター人生において、後にも先にもあんなに苦しく、あんなに試されたことはないし、そこで学べたものの大きさたるや……!という感じです。

あと、この原稿で非常に悩んだのは、取材相手が言う「書けている」という状態はどのような状態なのだろうか、ということです。ライターが取材相手の「書けている」と思う着地点に寄せてしまうと、ただのプロモーションになりかねない。やはり大事なのは、取材相手と読者と自分という三角形を俯瞰に見下ろしつつ、どのように落としどころを付けていくかではないかなと、思ったんですね。「取材相手が満足する原稿」ではなく、「読者も納得する原稿」というのかな……。うまく言えないですけど。

Coccoの巻頭特集号。2001年の活動休止に合わせて発売された『SWITCH SPECIAL ISSUE』(右)はファンにとってはバイブルともいえる一冊となった

Coccoの巻頭特集号。2001年の活動休止に合わせて発売された『SWITCH SPECIAL ISSUE』(右)はファンにとってはバイブルともいえる一冊となった

誰にでも語るべきドラマがあることを知った

赤松その後はどうされたのですか?

堀1年間、ロンドンに語学留学しました。帰国してすぐ、新井さんから「Coccoが『南の島の星の砂』という絵本を出すそうだから、沖縄に取材に行ってきて」と連絡があったんです。本人には会えませんでしたが、『SWITCH SPECIAL EDITION』で短い原稿を執筆しました。

その後、もう一度ロンドンに戻ったのですが、Coccoが2003年の8月15日に「ゴミゼロ大作戦」というイベントで2年ぶりに歌うという連絡があって。それを沖縄まで見に行くことを機に、完全帰国しました。ライター兼編集者をリスタートしたんです。

赤松なぜもう一度ライターをやろうと決意されたのでしょうか。

堀ロンドンでは7歳年下のイギリス人と暮らしていたのですが、私の学生ビザが切れる時に、彼が婚約者ビザをとることを躊躇したんですよ。だったら一度日本に戻って、仕事しようかなと。SWITCHをやめて2年経ち、ようやく「原稿を書きたい!」というモードに入ったんでしょうね。

赤松それが2003年の10月のこと。それまではアーティストなど著名人の取材が多かったわけですが、今は経営者をはじめ、さまざまな方にインタビューをされていますよね。

堀仕事を始めてすぐ、多摩リハビリテーション学院専門学校のパンフレットの仕事で、18〜19歳の専門学生の話を聞く機会があったんです。それが非常に面白かった。まだ何も成し遂げていない途上の若者にも個別の語るべきドラマがあるんだとわかり、誰の話でも面白く聞けると思えたことは大きかったです。

赤松そういった新しい分野の人たちをインタビューしつつ、Coccoさんとの関係はその後も続きますよね(笑)。

堀まだまだね(笑)。2008年12月、是枝裕和監督によるCoccoのドキュメンタリー映画『大丈夫であるように −Cocco 終らない旅−』が公開されることになったんです。Cocco自身は取材には一切応じないと聞き、是枝監督にインタビューするのは畏れ多いけれど、テーマがCoccoならできるかもと、当時Coccoの小説やエッセイを掲載していた雑誌『papyrus(パピルス)』に企画を持参しました。

『papyrus』の編集長は日野淳さんといって、Coccoの文学方面のマネジャーも兼任されていました。原稿が完成し、日野さんと恵比寿のイタリアンでお疲れ様会をすることになっていたのですが、待ち合わせした日野さんがひどく浮かない顔をしている。理由を尋ねると、編集部にCoccoからの手紙が届いたと。

赤松手紙が……。

堀そう。当時、彼女は息子とロンドンに住んでいたんだけど、「ロンドンからエアメールで届きました。食事の前に読むのがいいですか? それとも食後がいいですか?」って。先に読みますと手紙を受け取ったら、すごく薄いんですよ。便箋を折りたたむと封筒になる、あれ。そこに、私が書いた原稿の「そして子どもを産む前と産んだあとに感じた「世界への視線」の劇的な変化などを語っている。」という部分が抜き書きされ、「この3行を私は一生許さない」と書いてありました。

“ある映画”というのは宮崎駿監督の『もののけ姫』のこと。二十歳で観た時はラストシーンで花が咲いたのを「駿、ひよったな!世界は壊れたままでよかったのに!」と思ったけれど、息子が生まれ、その息子とともにもう一度観たら、嫌いだったラストシーンが近づくにつれ、花が咲くことを強く望む自分がいたと。そして「宮崎駿、ありがとう」と思ったと。そんな話を是枝さんの『大丈夫であるように』で語っていたわけです。

赤松なるほど……。Coccoさんは堀さんの書いた原稿の何を許せなかったのでしょうか?

堀たぶんですが、「出産ごときで私は変わっていない」という意味ではないかと、日野さんと話しました。気持ちを立て直し、「でも、この3行以外はオッケーってことですよね!」と言ったら、日野さんが涙ぐんでて(笑)。もう、泣きたいのはこっちですよ、って。

赤松堀さんは今、笑って話していますが、これまでの経緯も含め、ショックで打ちのめされそうな経験ではなかったのですか。

堀うーん。これは私が冗談半分でよく言うんだけど、「Coccoの歩いてきた道は死屍累々」なんですよ(笑)。彼女と仕事をした人の多くが、真剣勝負に破れて打ちのめされ、屍になっている。でも、いったんCoccoが振り返ってウインクでもしようものなら、みんなゾンビのように甦ってしまうんです。それくらい、魅力的なんですよ、Coccoって。

赤松じゃあ、堀さんもゾンビのように甦ったってことか……(笑)。それから9年後、Coccoさんと再会を果たしますね。ご本人に取材して書けたのは2011年の活動休止の時だから、16年ぶり。久しぶりの対面はどうでしたか。

堀「よ! ほーりー、久しぶりだな!」とハグされました。「オマエ、あの2008年に寄越した手紙のこと、ぜってー忘れてるだろ!」と心の中では思いましたが(笑)、再会できて本当に嬉しかったです。それに、活動20周年に絡んだ原稿だったので、その20年を彼女とともに振り返ることができるのが、すごく楽しかった。

赤松16年ぶりにインタビュー原稿を執筆して、何かしら変化は感じましたか。

堀Coccoの巻頭特集ということで、過去の原稿も一部修正して載せたんですね。それで思ったんですが、2017年の原稿は、彼女に関する原稿の中でいちばん書けたなと思えました。

『SWITCH』というのは、編集長の新井さんが「好きな人に会いに行き、話を聞き、書く」という、超絶にストレートな編集方針で立ち上げた、非常に特殊なインタビュー誌です。このある種の“SWITCHイズム”こそ、さまざまなカルチャー誌やファッション誌が生まれては消えていくなかで30年以上も確固たる存在を示し続けている理由ではないかと思うんです。

一方で、やはり文体が特殊なんですよ。特に私は新井さんの原稿スタイルの真似から始まったから、それが身についていて、しかも新井さんほどのテクニックはぜんぜんないから、原稿における対象者(取材相手)との距離感が近すぎた。ファンではない人が心地よく読めるのかと言うと、難しかったのではないかと。そういう意味で、2017年の原稿はCoccoのファンだけが満足するものでなく、ファン以外の読者も納得して読めるものになったんじゃないかな……。きちんと「手離れ」ができたっていう。あくまで個人的見解ですけどね(笑)。

2017年11月、鎌倉のスターバックスで新井編集長から見本誌を受け取って

2017年11月、鎌倉のスターバックスで新井編集長から見本誌を受け取って

インタビュイーが心を託す瞬間

赤松是枝裕和監督とは、Coccoのドキュメンタリー映画に関するインタビュー以外も多く仕事をされていますよね。

堀『SWITCH』で是枝監督の日記形式のエッセイ「DISTANCE 〜映画が作られるまで」の編集を担当したことをきっかけに、何冊か関わらせていただいています。

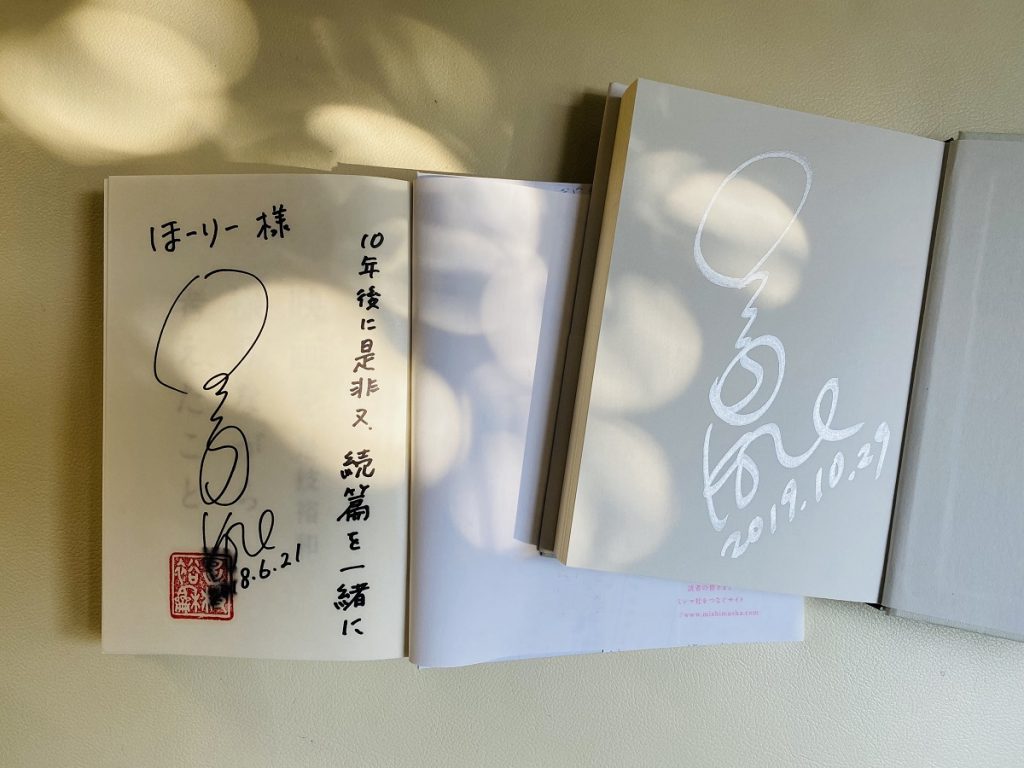

関わった是枝裕和監督の本。『映画を撮りながら考えたこと』は、韓国、台湾、中国、フランス語に翻訳され、現在イタリア語版が制作中。『希林さんといっしょに。』も、韓国、台湾で翻訳されている

関わった是枝裕和監督の本。『映画を撮りながら考えたこと』は、韓国、台湾、中国、フランス語に翻訳され、現在イタリア語版が制作中。『希林さんといっしょに。』も、韓国、台湾で翻訳されている

赤松是枝監督の『映画を撮りながら考えたこと』の初刷の帯には「構想8年の決定版」とありますが、何かしら紆余曲折が?

堀はい(笑)。「構想8年」とあると、非常に丁寧に時間をかけてつくった本という感じですが、単に私に一冊にまとめる筆力がなかったんです。

企画をミシマ社に持参したのは2008年で、『空気人形』の公開が決まり、次作『奇跡』の準備をしている時に、最初の取材を行ったと思います。監督した映画1本につき3時間ほど時間をもらうというやり方でスタートしたのですが、監督になる以前のドキュメンタリー制作の話も面白く、そちらも聞いていたら膨大な量になってしまって……。単行本1冊のイメージが湧かない上、私の日々の生活も不安定で、副業でセラピストを目指してみたり、東日本大震災後に複数のレギュラーの仕事が飛んでしまい、いったん就職しちゃったり。

赤松就職ですか。

堀2012年、広告制作プロダクションの正社員になったんですよ。でも、広告コピーって取材しないで書くから、自分には苦痛で。ぜんぜんうまく書けないし。それで1年半で退社し、2013年7月、覚悟をもってフリーランスに戻りました。

勤めていた1年半は是枝監督の取材が途絶えていたわけですが、いの一番に是枝さんとミシマ社さんに連絡し、「もう一度、やらせてください」とお願いしたんです。この本を仕上げないかぎり、私にフリーランスとして生きていく道は開けないなと思って。

赤松そこからは順調に?

堀それが、順調とは言い難く……(苦笑)。2013年といえば『そして父になる』の公開年で、興行収入32億円とかなりの大ヒットでしたし、その追い風を受けられるように「年内に出そう」とミシマ社さんにも言われたのですが、なかなか筆が進まず。結局、2016年6月刊行となりました。

ミシマ社さんには大変な迷惑をかけましたが、一方で、その8年の間に「新幹線」というお題を得て撮った『奇跡』、「福山雅治」というお題を得て撮った『そして父になる』、『幻の光』『空気人形』以来の原作モノ『海街diary』などの映画作品があり、是枝監督が父のように慕ったふたりの師の死があって。『空気人形』までで出すよりは、さらに監督の内奥があらわになった本に仕上がったのではないかなと思っています。後付けと言えば、そうですけどね。

赤松Coccoさんや是枝監督に出会えたことに関してはどう思いますか?

堀まず、出会えた場所が『SWITCH』なわけで、そこをキャリアのスタート地点として選べていたのは、行き当たりばったりの人生にしてはよくやった!と自分を褒めたいです(笑)。計画や準備も大事だけど、勘や好きという気持ちを信じて行動することも大事。若ければ失敗は取り返しがつきますし。

Coccoと是枝監督は、私のライター人生にとっては二大巨塔なんです。ひとりの人を長きに渡ってインタビューしていけることは、やはりライターとして恵まれていると思う。ライフワークというとおこがましいですが、今後もふたりの話を定期的に聞くことができたら幸せですね。

ライターの「世界中の誰にでも会える可能性」

赤松雑誌『SWITCH』から堀さんのライター人生が始まったわけですが、今も編集長である新井敏記さんの存在はとても大きいのではないかと。どんな学びや影響を受けましたか?

堀新井さんに最初に教わった“取材三原則”は「取材相手にサインを求めるな。一緒に写真を撮るな。好きだと言うな。」でした。

このことが本当に腹落ちしたのは、入社2年目にDREAMS COME TRUEの取材に同行した時のこと。最初は構えていた中村正人さんが、新井さんからの質問に表情を変え、長椅子から身を乗り出すように、3時間ノンストップで喋ったんです。それを目にして、取材前の徹底的な下準備をもとに真摯に話を聞けば、強烈な「あなたを知りたい」が相手に伝わっていくわけで、好きだファンだと言う必要がないとわかりました。

あと、最初のインタビュー原稿を書き上げた時に「記名しなさい」と言われたことも、書いた原稿に責任と誇りをもつ大きなきっかけになりましたね。

社員になった直後。編集長の新井さんと、アルバイト採用された実妹と

社員になった直後。編集長の新井さんと、アルバイト採用された実妹と

赤松堀さんの文章からは動きを伴った臨場感を感じるのですが、文章の書き方も教わったのでしょうか。

堀直接的には教わっていません。さっき言ったように、新井さんの文章スタイルを真似ているうちに獲得していった感じです。

臨場感と直結しているかはわからないけれど、身体性は大事ですね。例えば油絵を描く時って、近視眼的に描いているだけでなく、3メートルくらい離れて見て、またキャンバスに近づいて、という作業を何回も繰り返して描いていくわけです。インタビュー原稿も同様に、ググッと対象者に近づいたり、遠く離れて客観的に見たり、そういう身体を伴った動きが大事なんじゃないかなと思います。

SWITCHでは、インタビュー、ライティング、編集をすべてやらせてもらったことも大きかったですね。途中から新井さんの原稿の校正もさせてもらえて、それが本当に勉強になったし、なによりも新井さんの書く文章がとても好きでした。

赤松文章以外で教わったことはありますか。

堀新井さんって、自分が大事にしている作家やカメラマンを自社の編集者に躊躇なく紹介してくれるんです。沢木耕太郎さん、星野道夫さん、池澤夏樹さん、藤原新也さん、操上和美さん、垂見健吾さん……。機会があれば、仕事さえさせてくれる。そういう「大事なものを信用できる誰かに継ぐ」という姿勢は、私が心から尊敬し、見習っているところです。

以前、ある編集さんから「優秀なライターを探しているんだけど、いい人知らない?」というメールがきたので、すぐに友人のライター3人を紹介したことがあるんです。そのうちのひとりが数カ月後、私を別の出版社に紹介してくれて、『日本のワインで奇跡を起こす 山梨のブドウ「甲州」が世界の頂点をつかむまで』という単行本のブックライティングにつながりました。

やはり、誰かに何かを求められた瞬間にどのぐらいパッと行動できるかって、けっこう大事なことだと思うんです。頼まれたらすぐ動く、というか。それは恩恵がもたらされるからやったほうがいいということではなくて、結果的に自分の行動は良くも悪くも自分に返ってくるということかな、と思います。

赤松Webの時代になり、15秒や30秒で完結するtiktokなどに見慣れた世代も増え、長い原稿を読める人が少なくなっていると思います。最後まで読んでもらうために何か工夫されていることはありますか。

堀いちばんはリズム。読者が前へ前へと読み進められるよう、うねりをつくるというか。そのために原稿は音読します。心地よい息継ぎポイントを探す感じですかね。しかも音読すると、パソコン画面では見えなかった誤字脱字も発見できるし、自分の癖で多用している語彙も一発でわかるので、本当にお勧めです!

あとは落語と一緒で、文章もマクラ(冒頭)とオチ(締め)が大事かな。冒頭で興味が湧かなかったら、絶対に読まれません。読まれなかったら、ライターとしての役目が終わる。最後まで読んでもらえるように、原稿は練って練って練り上げないといけない……と、自戒を込めて思います。

赤松これまでを振り返り、ライターになってよかったことは何ですか。

堀個人的なことでいうと、生きやすくなったこと。言語化は、自身を客観視できることと直結しますよね。ライターでなくても、ブログやSNSで辛い体験を綴ったりすることで、ちょっと自分から距離を置くことができる。私自身、イジメの経験も両親の離婚や再婚も、自分が書き手として豊かである要素のひとつなんです。「人生はネタ(の宝庫)だ!」と思えることで、ずいぶん楽になりました。

仕事としてのライターの魅力は、その肩書を持った瞬間、「世界中の誰にでも会える可能性がある」ということですよね。もちろん、媒体によっては、ですけど。その中で、例えば「取材相手はほーりーで」とか「10年後に続編を」などと言っていただけるのは代えがたい幸せです。

いちばん重要なポイントは、「愛情と理解」

赤松ブックライティング(著者の代わりに一冊の本を執筆する仕事)された『もしもし、生きてていいですか?』を拝読し、とても感銘を受けました。それは「お坊さんの話だから」「いのちの電話だから」というわけでは決してなく、きっと堀さんが取材相手の心の奥に秘められた心情を受け取り、読み手に感動や共鳴を与えることができているからなのではないでしょうか。

堀嬉しいです。本当にそうできていたらいいんだけど。

赤松心情を受け取るために気をつけていることはありますか。例えば、堀さんは『是枝監督、黒澤明監督に続く日本人2人目カンヌ&ベネチア制覇「もらいます」』というサンケイスポーツの記事に対する考察をnoteに書かれていますよね。「すでに自分の中に見出しができていて、そこに近い言質を取材相手から無理やり取って書く」インタビュアーや記者が大勢いる中で、堀さんはどのような使命感をもっていますか。

堀いや、使命感というような大層なものはぜんぜんもっていないけど……(笑)。

あの記事を読んだ時、単純に腹が立ったんですよ。是枝さんに一度でも取材したことある人なら、「(賞を)もらいます」なんて不遜な発言をしていないであろうことはわかるわけで。自分の想定する答えを求めるための質問をして書くというインタビューに激しく憤りました。

人の言葉にはさまざまな心情がのっているはずで、言葉どおりの場合もあれば、皮肉や批評の場合もある。沈黙、前のめり、腕を組む、適切な言葉を探すなど、相手の態度から、その心のゆらぎが窺えることだってある。言葉以外の情報から何を言わんとしているのかを適切に汲み取るのが、インタビューライターの仕事ではないかと思うんですよね。

赤松言葉以外の情報……。

堀言葉にすると本当に恥ずかしいですが、私が目指すインタビューは”対話”なんです。もちろん時間配分は考慮しますが、知りたい質問だけ答えを聞く一問一答は、”対話”とは言えません。

例えば、私はインタビュー中に「私自身の話」をすることがあります。「例」を提出して、相手の記憶や体験を想起させるために。あと、これは雑誌『Forbes JAPAN』の編集長、藤吉雅春さんに教わったのですが、5W1H──「誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように」をしっかりと聞くことも大事。そうすると原稿を書く時に非常に立体的になるし、読み手も目の前でビジュアル化できるわけです。

何回も取材を受けている人の場合は、立て板に水のように喋れてしまうので、自分が「聞けている気になっていないか」を注意します。もちろん、取材相手の著書やウェブ記事には目を通し、これまで書かれていないことを何か聞けないか、探ります。相手を言い淀ませるくらいの質問ができたら、いいですよね。その日その時間その瞬間で出てくる言葉は違うし、取材者によっても受け取り方が違う。よいインタビューは、まさに音楽でいうところのセッションだと思います。

赤松素敵です。今後の展望があれば教えてください。

堀そうですね……。最近、自分の今後を考える上でいろいろと心揺さぶられるふたりの書き手に出会ったんです。

ひとりは小説家で、私が気軽に「いつか自著を出したいんですよね」と発言したことに対し、「自分の中に『問い』と『答え』がない人が自分の名前で本を出すのはまず無理だし、また、そもそも必要がないのでは?」というメッセージをいただきました。もうひとりは自著も出版されているフリーライター兼コラムニストで、「堀さん、家族の話とか大事なことをFacebookやnote(のような無料媒体)に書くのはなぜ?もったいないと思う。私なら有料の媒体に書く」と言われました。

ああ、自分はずいぶん適当に生きてきたなと、今、激しく猛省中です(笑)。とはいえ、彼らのようにすぐなれるわけでもなく、課題は課題としてもちながら、何を書くか、どう書くかについて、真剣に取り組んでいきたいなと思います。

赤松何か支えになっているものはありますか。

堀ちょっと逆説的だけど、「Go your own way. Let others talk.(お前の道を進め、人には勝手なことを言わせておけ )」という言葉ですかね。ダンテ『神曲』の煉獄篇 第五歌 第十三行にある言葉だそうで、読んだことないのに使うな!と叱られそうですけど(笑)、とにかくこの言葉がいつもそばにある感じ。もちろん話せば聞いてくれる、問えば答えてくれる友人はいて、彼らのことをとても大切に思っていますが、一方で、誰も自分の人生の責任は負ってくれない、ということを自覚している。なので、この言葉をおまじないみたいに胸に秘めています。

赤松最後になりますが、堀さんにとってライターとは?

堀取材相手の想いや考えを適切に言語化し、読者に伝える、”翻訳家”のようなものかな。その翻訳の際にいちばん重要なポイントは、愛情と理解。

実はこれ、村上春樹の受け売りなんです(笑)。毎年スケジュール手帳を新調する時に、村上春樹の短篇「タクシーに乗った男」の一節を書いているんです。取材がうまくいかなかったり、自身を振り返ったりする時の、“インタビュアーの指針”として。紹介しますね。

──インタヴュアーはそのインタヴューする相手の中に人並みはずれて崇高な何か、鋭敏な何か、温かい何かを探りあてる努力をするべきなのだ。どんなに細かい点であってもかまわない。人間一人ひとりの中には必ずその人となりの中心をなす点があるはずなのだ。そしてそれを探りあてることに成功すれば、質問はおのずから出てくるものだし、したがっていきいきとした記事が書けるものなのだ。それがどれほど陳腐に響こうとも、いちばん重要なポイントは愛情と理解なのだ。──

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

よく晴れた9月下旬、ミラツクライターの平川友紀さんと一緒に車で鎌倉へ向かいました。取材前からメッセージのやり取りを何度もさせていただいていたので、やっとお会いできることにとてもワクワクしていました。出迎えてくださった堀さんは、本当に笑顔が美しかった。

堀さんのnoteで私が最初に読んだのは、原稿にも出てくる、是枝監督についての捏造に近い記事についての「考察」でした。怒りを声高に叫ぶのではなく、人の心情を聴き、文字として世の中に発信する“ライターの在り方“を根底から問いている姿勢に、「人と人を繋ぐ文章」とは何であるのであろうかと、しばし腕組みしながらぼーっと考えていました。人が人と出会う時に、忘れてしまいつつある”何か”をスパッと突いてくださったようでした。

大変な苦労や辛い経験をされてきたのにかかわらず「これだ!」と掴みにいく姿に励まされ、誰でもすぐに連絡して会ってしまうという好奇心の強さに惹かれました。また年齢や職業で差別・区別せずに「目の前にいるひとりの人間に愛をもって伴走される姿」にも感動しました。次回もどうぞお楽しみに!