サイボーグ技術によって、身体の制約から解き放たれ、人間の創造性が最大化される未来へ。メルティンMMI代表・粕谷昌宏さん【インタビューシリーズ「未来をテクノロジーから考える」】

インタビューシリーズ「未来をテクノロジーから考える」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、「テクノロジーを駆使して未来を切り拓く」活動を行なっている人たちにお話を聞くオリジナルコンテンツです。シーズン2の第4回は、株式会社メルティンMMI(以下MELTIN)代表・粕谷昌宏さんへのインタビューをお届けします。

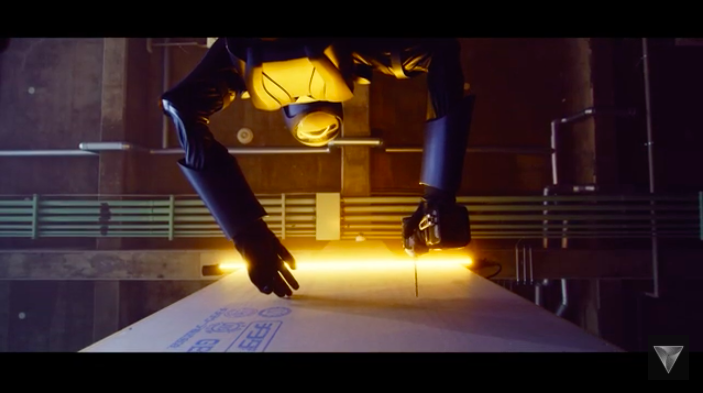

2018年にアバターロボットのコンセプトモデル「MELTANT-α(メルタント・アルファ)」を開発したMELTIN。人の手と同じサイズ・重量で人の手と同じように力強くかつ繊細に動く機械の手をつくり、2020年には、機動性や操作性をさらに高め、粉塵など環境対応も果たした実証実験用モデル「MELTANT-β(メルタント・ベータ)」を発表。建設作業現場などの危険作業現場での実証実験を進めています。

こうしたアバターロボットが普及した先に待っているのは、「年齢や身体の状態によらず、誰もが自分らしく活躍できる」社会。サイボーグ技術の先にある「人間の創造性が無限に発揮される」未来を見据えます。そのために必要な今取り組むべきこととして機械としてのサイボーグ技術の向上だけでなく、倫理委員会のような社会技術にもおよぶ、多彩なMELTINのお話伺うインタビューとなりました。

(構成・執筆 飛田恵美子)

1988年生まれ。2002年からサイボーグ技術の研究を開始する。早稲田大学理工学部、早稲田理工学術院生命理工学先進理工学研究科を経て、2016年に電気通信大学大学院情報理工学研究科でロボット工学と人工知能工学の研究を行い博士(工学)を取得。在学中に日本ロボット学会研究奨励賞など数多くの賞を受賞し、2013年に株式会社メルティンMMIを創業。

宇宙を解明するには、自分の身体をアップデートしなければいけない

西村最初に、MELTINがどんな会社なのかと、なぜこういうことを始めたのかをお話しいただけますか?

粕谷はい。まずMELTINの紹介ですが、僕たちは「人間の創造性が無限に発揮される未来へ」というビジョンのもと、サイボーグ技術を研究開発しているベンチャー企業です。このビジョンの背景には、「人間が『こんなことしたいな』と空想できること」と、「自分が実際に身体を動かしてできること」の間にあるギャップを埋めたいという思いがあります。

具体的な事業は2つあって、ひとつはアバター事業、もうひとつは医療機器事業です。アバター事業は、いわゆる遠隔操作ロボットですね。人間が行けないくらい遠い場所や危険な場所でも、アバターにログインして仕事ができるというものです。

医療機器事業は、なんらかの疾患によって身体がうまく動かなくなってしまった方に対して、生体信号を読み取って意図した通りに動くようロボットでアシストすることで、神経回路の再構築を促すというものです。

なぜこういうことをしているかというと、もともと僕は研究者気質なところがあって、3歳くらいの頃から「なぜ自分はこの世界に存在しているんだろう」「そもそもこの宇宙はなぜ存在するのか」ということが気になって仕方なかったんです。

図鑑を読み漁っても「宇宙は無限に広がっています」と書かれていて、子どもながらに「無限のものを解明するって一体どうしたらいいんだ」と途方に暮れました。無限のものにアプローチするには人間の寿命ではまったく足りません。それに、未知のものが無限にあると考えたときに、それを僕はどれだけ理解できるだろうか、自分の脳は、容量的に無限のものを受容できるのだろうか、という不安を感じました。

なので、「自分の身体をアップデートしなければならない」という意識は、幼少時から持っていたんです。

さらに、子どもながらにいろんなものづくりをしていたので、周りの子どもとあまり話が合わなかった。みんながテレビの話をしているなかで、「昨日加工したものの精度がね」「この値とこの値をかけ合わせるとこうなって」なんて話をしても、誰もついてこないわけです。周囲に馴染めない状況のなかで、「自分の望むように生きたい」という欲求が強く湧きました。

先ほどの「宇宙を解明できる身体になりたい」という意味も含めて、「自分のやりたいことができる世界をつくりたい」と考えるようになったんです。

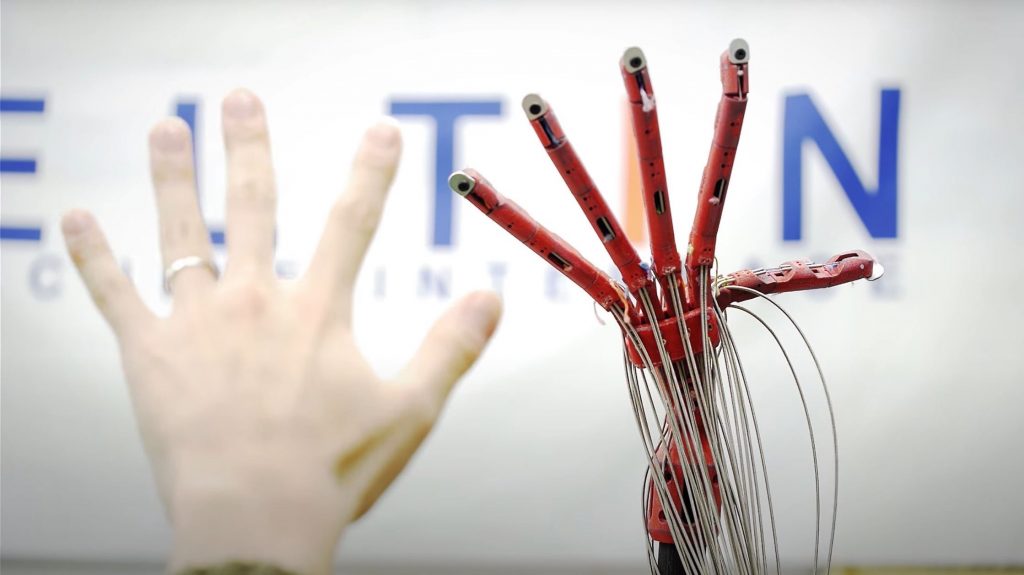

MELTINが開発した人間の手に近いハンドを持つアバターロボットMELTANT-α

MELTINが開発した人間の手に近いハンドを持つアバターロボットMELTANT-α

西村なるほど。

粕谷もともとロボットには興味がありました。一方、小学校高学年のときに手塚治虫の『ブラックジャック』に強い感銘を受けて、医療は非常に大きな鍵になりそうだと感じたんです。卒業文集には、発明もするお医者さんということで「発明医になりたい」と書いていました。工学と医療の掛け合わせが何かしら道を拓くだろう、という直感があったんですね。でも、当時はまだ具体的に何をすればいいかはわかりませんでした。

それが変わっていったのが中学生くらいの頃です。その頃ようやくインターネットで自由に調べられるようになって、サイボーグ工学という研究領域があることを知りました。サイボーグは自分の身体を変えることができるし、ずっと願っていた「自分の望むように生きたい」という欲求を叶えてくれるかもしれない。かつ、自分が好きなロボットにも医療にも携わることができます。以後、約20年間に渡ってサイボーグ技術の研究をして、2013年にMELTINを起業した、というのがざっくりとした自己紹介となります。

社名の「メルティンMMI」は「人と機械を融合(melt-in)させるインタフェース」という意味(※MMI=Man Machine Interface)

社名の「メルティンMMI」は「人と機械を融合(melt-in)させるインタフェース」という意味(※MMI=Man Machine Interface)

独自の生体信号処理技術とワイヤー駆動で、複雑な動きを再現する

西村ありがとうございます。3歳の頃から積み重ねるように進んでこられたんですね。その過程で、たとえば大学を選ぶときに、「まずはこの分野から行くといいんじゃないか」と考えたのではないかと思います。そうした選択について教えていただけますか?

粕谷僕がはじめに取り組んだのが義手の研究でした。手を失った人のための、機械の手。なぜそこに行ったかというと、サイボーグ技術をつくるときに、大きく2つの要素があると考えたんです。ひとつが、“自分の身体を人工的につくる技術”で、もうひとつが“つくられた身体を思い通りに動かす技術”。

後者の“思い通り動かす技術”として生体信号(神経を通して生物の四股を動かし、五感を脳に伝えている電気信号)に目をつけて、そのなかで一番難しいところはどこだろうと考えました。僕は問題に取り組むときに、簡単なところから積み上げていくのではなく、難しいところから攻める癖があるんです。いきなり一番難しいところに取り組んで、それがクリアできたら、もう簡単なところは全部できるだろう、という方式です。

そういう考え方のもとで、注目したのが手でした。手というものはすごく複雑に動くし、かつ僕が大切にしている創造性にもつながっています。人は何かクリエイティブなことをするときに、必ず手を使いますよね。だから、「手から入ろう」と思いました。

生体信号にも脳波などいろいろあるのですが、僕が選んだのは筋電(筋肉が発する微弱な電気信号)です。なぜかというと、筋電は生体信号のなかでもわりと計測しやすいから。「そもそも生体信号が取れない」という初歩的なつまずきがなく、とりあえず取り掛かることができる。でも、そこから抽出しなければいけない動きは非常に複雑で、課題としてはレベルが高い。そういうところからスタートしました。

生体信号技術で動作する義手

西村MELTINの義手は、ほかとどこが違うのでしょうか。そこもまず押さえておければ。

粕谷ポイントは2つあります。ひとつは生体信号処理技術の部分で、手のさまざまなパターンを識別できること。

これまでもグーチョキパーなどいろいろな形を取れる義手はあったけど、生体信号を正確に識別しているわけではありませんでした。従来の義手では、基本的に識別できる生体信号は、手を手前に曲げるか後ろに反らせるかの2つだけ。従来の義手はそれらを組み合わせ、たとえば「手前・手前・後ろ」でチョキ、「手前・後ろ・手前」で人差し指を立てる、といったふうにプログラムしていました。ちょうど、格闘ゲームのコマンドのように。

手を後ろに反らせる動作

手を後ろに反らせる動作

一方で、僕たちの生体信号処理技術は、グーならグー、チョキならチョキ、パーならパーという形を瞬時にダイレクトにそのまま読み出すことができます。そういった研究をしている研究機関はほかにもあったけど、実用化にこぎつけるのは難しく、電極が何十個も必要だったり、解析に何分もかかったりしていました。グーをしようと思ってから30秒後に義手がグーをする、というものもあり、あまり実用的ではありませんでした。

もうひとつはワイヤー駆動というハードウェアの部分。普通はジョイントのところにモーターがあるのに対して、僕たちはいわゆる人間の筋と腱に相当する構造を取っています。それによって、人間の手と同じサイズやプロポーションを維持したまま、繊細かつ力強く、そしてたくさんの関節も動かせる形になっています。

人間の身体動作や意図をリアルタイムで解析・再現

西村モーターで回して動くのではなく、ワイヤーを引っ張って動かすのですね。それをどう生体信号とリンクしているのですか?

粕谷僕たちの生体信号処理技術を使っても、指1本1本の細かい関節の角度まで識別できるわけではありません。あらかじめ義手にチョキというモーションを焼き込ませて、「人間の手がチョキをしている」とわかったらそのモーションをするようにプログラムしています。

さらに、手をグーの形にして物を掴むにしても、小さいものを掴むときと大きいものを掴むときでは、手の形は異なりますよね。そこは、ハードウェアのワイヤー駆動に、自然と物に馴染むような機構を入れています。この2つの掛け合わせで、うまい具合にシステムとして動いているんです。

人の手の複雑な動作をワイヤー駆動によって再現

人の手の複雑な動作をワイヤー駆動によって再現

西村なるほど。生体信号だけで全部動かしているわけではなくて、一定のモーションを最初から準備しつつ、ものに馴染む機構を入れることで、手の動きを再現していると。でもたとえば一つの技術を軸に、生体信号だけ、ワイヤー機構だけで何とかしようとする気もします。最初の段階から、この2つを組み合わせていこうと思ったのはなぜでしょう?

粕谷開発の段階で、義手を使いたい人が目の前にいたことが大きかったと思います。生体信号だけで全部判別することも、研究としてはいくらでもできる話ですが、目の前に今か今かと待っている人がいたら、何をどう組み合わせてもいいからとにかく動くものをつくりたいと思うわけです。自ずと、いろいろなものを取り入れる方向に気持ちが向いたのではないでしょうか。

西村博士課程の頃ですよね。そういう意味では、粕谷さんは研究が目的ではなく、目的のための方法論として研究をしていた。

粕谷どちらかというとそうですね。目的が先にあった上で、そのツールとして研究をしていたという感じですね。

西村最初にMELTINの手を見たとき、「なんだこれ、すごい」って思ったんです。普通に義手をつくろうと思ったら、モーターをつけて軸をたくさん取って、ロボットの延長上をどんどんつくっていく感じになりますよね。

そういう考え方とは違って、人間をつくる方向から入っている。いわゆるロボットをつくりたいわけではまったくなくて、人体をつくりたいんだなって思いました。

生体信号技術で動作するロボットハンド

当初は「義手ベンチャー」と思われていた

西村義手から入ったから、当時は「義手ベンチャー」と言われていましたよね。「いや、義手じゃないんだけど」という思いはありませんでしたか?

粕谷そこは起業当時、すごく悩んだことです。たしかに義手は僕たちが形にしたいプロダクトのひとつではあるけど、「義手ベンチャー」と言われるのは違和感がありました。

結局、サイボーグという概念がまだ理解されていないんですよね。たとえば、スマホを初めて世の中に発表したときに、「彼らはタッチパネルベンチャーです」と言われたら、「確かに特徴的なのはタッチパネルなんだけど、バリューはそこじゃないぞ」となるでしょう。そういう感覚でした。

そのギャップを何とか解決したいと思って、MELTINのビジョンをしっかりまとめ直して、何を訴求すべきかから考えてリニューアルをして、今のMELTINのブランドデザインになりました。

西村現在は、あまり誤解なく受け取ってもらえている感触はありますか?

粕谷そうですね。一方で、「果たしてこの人たちは何を売るベンチャーなんだろう?」というのはわかりにくいかなという気もしています。アバターロボットを売るベンチャーだと思われてないかな、という不安はありますね。

西村なるほど。ものを開発している会社だと思われると、ちょっと違うなっていうことですね。

粕谷はい。僕たちは「未来をつくる」という大きな目線を持っています。単純にプロダクトをつくって売るだけではなく、今つくっているものもロボットではなく、まったく新しい概念のものをつくっているということが、どこまで伝わっているか。

西村手をつくったというのがすごいですよね。何でも手をつければ、アバターになる。ルンバだってアバターにアップデートできる。手の次につくりたいものはありますか?

粕谷サイボーグを実現する上では、感覚の入力が必要と思っています。義手って、自分の「こうしたい」という意図をアウトプットするものなんですよね。一方で、インプットするものはまだあまりできていません。それこそブレイン・マシン・インタフェース(脳と機械を繋ぐインタフェース)とか、そういうところにもアプローチして、双方向のインタフェースにしていきたいという思いがあります。

遠隔地のロボットの感覚を既存のインタフェースですべて得ることは、難しいんです。たとえば、反力だったらモーターで提示することもできるし、温度も手元に熱くなるものと冷たくなるものを置いておけば何とかなりますが、くすぐったい感覚や味覚をどう返すか。

視覚にしても、VRゴーグルの液晶画面を見ている感覚と、自分の目で見ている感覚ってまったく違いますよね。それを完全に再現するためには、脳の視覚野にアプローチしなくちゃいけないんじゃないか。そんなことを考えています。

西村そうすると、目というより脳ですね。

粕谷そうですね。いまはシール型のセンサーを貼り付けて、そこから電位を読み取るような、身体を傷つけないアプローチをしています。その次はおそらく神経にアプローチして、次に脳へとステップアップしていく形かなと思っています。

MELTANT-β

MELTANT-β

西村いまMELTINがサービスを提供している人たちの反応は、「そういうの待っていたよ」という感じですか?それとも、説明してはじめて「なるほど、そういう話だったらやってみるか」という感じですか?

粕谷アバターに取り組みはじめた直後は、あまり理解されませんでした。中途半端に説明すると、自動的に動くAIのロボットだと思われてしまったり。リモートワークがだんだん普及してきたときに、ようやく説明しやすくなりましたね。一方、医療機器のほうは、そういう疾患を抱えている方がたくさんいらっしゃるので、あまり説明に苦労はしていません。

西村MELTINを立ち上げて7年が経過して、思い描いている範囲の中でいうと何%くらい到達しているところですか?

粕谷それでいうと、10%から20%くらいでしょうか。

西村結構進んでいますね。

粕谷シリーズAからシリーズBまではすごくスムーズに進んだなという感触です。もともとはそんなに多額の資金調達ができないと思っていたので、そこが大きいです。

西村ちゃんと世の中が理解をしてくれたおかげで、最大速で行けそうだということですね。

粕谷ここからは、実際に売れるもの、社会に導入されるものをつくるというハードルをいかに超えられるか、というところです。

作業現場での実証実験用に進化したモデルMETLANT-β。危険作業、高温・低温作業、化学・生物・放射能汚染環境、宇宙でのアバターロボットの活用を検討している企業や政府関連機関との実証実験に活用していく

もっとロジカルに物事を判断したら、効率的になるのでは

西村いまの社会に目を向けたときに、「こう考えると世界の見方が変わるんじゃないか」「こういうことに取り組んだらもっとおもしろくなるんじゃないか」と思うことはありますか?

粕谷もっとロジカルにいろいろなことを判断したら、もっと効率的になるんじゃないかと思っています。先入観に囚われてしまったり、昔の文化を重んじすぎて盲目的に守ってしまったりするケースが多いように感じていて。「過去の遺産と現在の技術・考え方をこうマージさせたらもっと良い世界をつくれるんじゃないか」という、フラットな考えで取り組んでみてもいいのでは、と思いますね。

西村さっきの話で言うと、「普通はロボットと言ったらモーターで動かすよね」というのもある種の文化ですよね。それを横に置いて、ゼロから考えてつくったのがMELTINなんだと思います。という意味で、MELTINをやっていたからこそ見えたことはありますか?

粕谷ロボットがどのような用途で使われるのかによって、使うべき技術が異なります。MELTINの技術も万能ではなく、適したところに適した技術が使われているか、です。ワイヤー駆動には難しさがあるんです。人体に近いものをつくろうとしたときに、ワイヤー駆動を採用した方が有利だという点には、おそらく誰もが同意すると思います。でも、諸々の課題があるから、多くの人はワイヤー駆動を採用せずモーターを使っているという話なので、そこはまたちょっと違う問題ですね。

西村目的が違うということですね。手をつくると言っても、それで何をやりたいかによって、トレードオフをどっちにするのか決める、ということでしょうか。

粕谷はい。だから今までのロボットハンドは、人間のサイズから逸脱して大きかったり、多彩に動くけど力が弱かったり、力は強いけどグーとパーしかできなかったりしていました。どこかをトレードオフで捨てているんですよね。MELTINの手は、サイズとパワーと自由度、3つを同時に叶えたところがポイントです。

人の手と同じサイズ・重量で、繊細な動きをリアルタイムで再現し、かつ片手で最大2キロの物体をつまみ上げることができる

人の手と同じサイズ・重量で、繊細な動きをリアルタイムで再現し、かつ片手で最大2キロの物体をつまみ上げることができる

西村サイズとパワーと自由度のうち、どれかひとつで良ければ、ほかの選択肢もあるということですね。たとえば、自由度だけを上げることもできるんですか?

粕谷できます。この場合の自由度とは、動く関節の数のこと。人間の手を目指す場合はこれ以上増やす必要はないけど、人間の身体を拡張することを目指すなら、もっと多関節にしたり、指を増やしたりということもあり得ます。

西村なるほど。強さに特化しているものもあるんですか?

粕谷エンジンを搭載したハンドの研究を見たことがあります。すごく大きなエンジンを搭載して、モノを握ってぺしゃんこにできるというものです。でも、それを人間の腕のところにつけられるかといったらつけられませんよね。僕が見たのは研究のもので、実用化はされていないと思います。

西村もうひとつ聞きたいのですが、MELTINのアバターの動力は電気ですか?

粕谷はい。

西村僕、実物は手しか見たことがないんです。全身バージョンって動力はどうなっているんですか?

粕谷バッテリーもコンセントも両方いけるようになっています。特殊な電源じゃないと動かないわけではありません。

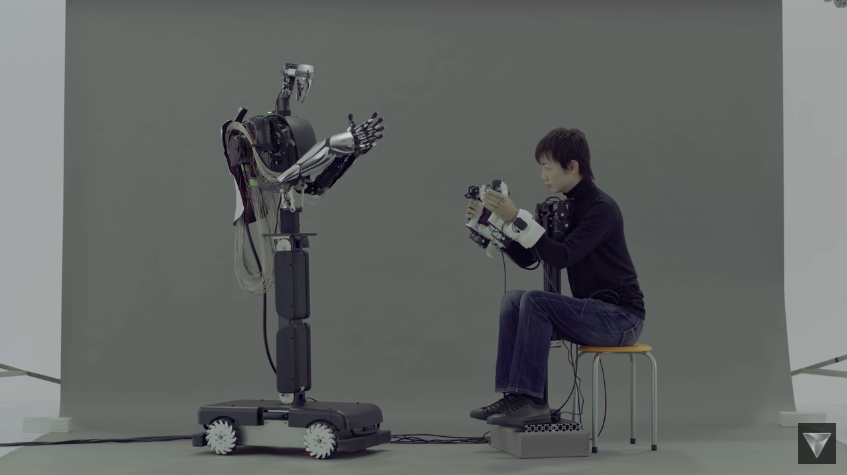

アバターロボットを操作しているところ

アバターロボットを操作しているところ

西村結構できあがっている印象がありますが、「本当はもっとこういう部分もつくっていきたい」というところはありますか?

粕谷サイボーグを実現する上では、人工的な身体と生体信号処理技術の2つが必要で、現在はアバター事業と医療機器事業のそれぞれで開発を進めているので、事業化もできて方向性としてはよい状況です。この2つの技術と事業化ができた上で、過去に開発した義手などのプロジェクトを、プロダクトとして次第に戻していくのを検討する形ですね。

西村なるほど。直近メインで広げようとしているのはアバターの方だということですね。

義手として開発していた頃のプロダクト

義手として開発していた頃のプロダクト

メガネや車、スマホの延長線上にサイボーグがある

西村サイボーグというと、「サイボーグになるなんて嫌だ」と思う人もいます。もしくは、周りにサイボーグが溢れているのは嫌かもしれない。でもそうではなくて、使うのは人間だし、あくまでも人間を拡張するということであって、サイボーグと対立する人間社会みたいな感じでは一概に無いともおもいます。MELTINで考えられている、人間を拡張することの意味についても教えてもらえますか?

粕谷いろいろな人が、いろいろな障がいを持って生きていると思います。この障がいというのは身体障がいという意味ではなく、自分がやりたいことを実現する上での障がいです。物理的な身体を持って生きている以上、絶対どこかで障がいにぶつかるはずです。

それこそコロナ禍においても、出かけるときに「マスクをつけないと」とか「人が少ないルートは」とか悩みながら生活しなければいけないわけですよね。自分のやりたいこと以外のことで、やらないといけないことが多すぎる。そこを減らしたいと思っています。

それによって、別に人間の職がロボットに奪われるわけでもないし、人間が技術に甘えて何もできなくなっていくということでもない。逆に、甘えがきかない世界になるかもしれません。サイボーグ技術を使えばなんでもできるのに、なんでやらないの、と。

西村なるほど。ある種、みんなフラットになるということですね。たとえばメガネも、身体障がいを克服して自由度を上げてくれるものですよね。

粕谷そうですね。メガネやコンタクトレンズって、つけていることすらも忘れるくらいのものだけど、使うことによって、できることが広がっていく。そういう意味では似ているかもしれません。

西村そうすると、車もそうですね。その延長線上にサイボーグがあると捉えればいいのかな。

粕谷スマートフォンとかもそうですね。

西村最初に車を見た人は、違和感を感じて「馬のほうがいい」と思ったかもしれない。でも、10年もすれば当たり前のように車に乗っている。そんな感じで、最初は「これ私の手?」と違和感を感じるかもしれないけど、10年もすれば自分の手として当然のように受容できるかもしれない。だって、「あたかも自分の手のように動いてくれる」みたいな感じだから。

たとえば、今コーヒーを淹れたいと思ったらキッチンまで行く必要があるけど、それをアバターでやろうということかもしれないし、パソコンで何か作業しながら、もう一本腕があれば簡単な作業ができる、みたいなことかもしれないし。そういうところからちょっとずつ定着していくのかな。

粕谷あとは、社会に参画できる人が増えるという点もあります。単一スキルでも働けるようになるから。たとえば、すごく接客が上手いけど発声が困難な人がいたとしたら、サイボーグ技術を使えば、発声を補完できるわけです。自分が持つさまざまな属性のなかで、「この属性だけはすごく尖っています」というところを活かすことができるという意味では、人間の可能性をすごく引き上げて、かつ社会に参画できる人を増やせるんじゃないかと思っています。

また、自分の守備範囲を広げることもできます。自分にない感覚器を取り付けたり、自分が発揮できない力、もしくは手を取り付けたり。ただそのとき気をつけなければいけないのが、その人の本質がなにか、ということ。そこを破壊するほどに増強してしまうと、自分を機械によって拡張したのか、機械の一部に組み込まれたのかわからなくなってしまう。

そこはやっぱり人間中心であるべきだと僕は思っているので、線引きについては議論が必要ですね。

VRゴーグル画面を見ながらMELTANT-βを操作する

VRゴーグル画面を見ながらMELTANT-βを操作する

西村たしかに。メガネはいいけど、スマホまでいくとどっちが主体なのかわからなくなり始めますよね。でも、主体を人間に留めるには、どんな方法が考えられますか?

粕谷許容するセグメントをよく議論することかなと思っています。たとえば、何らかのスキルを習得する上で、講習を受けたり練習問題をやったりしますよね。そうした下積みに相当する部分は、サイボーグ技術によって補完してもいいのではないでしょうか。一方で、それをツールとして応用して自分で何かを生み出すことに関しては、その人自身がやるべきではないかと思います。

西村必要な準備に関しては最小化してあげて、クリエイティブな部分は最大化してあげるということですね。それをどうやって線引きするかでいうと、車だったら免許を取らないといけないし、メガネだったら眼科医にかからないといけない。そういうワンクッションが必要なんでしょうね。サイボーグに関しても、免許制度のようなものが出てくるんでしょうか。

VMELTINのアバターロボットが活躍できる想定シーン

VMELTINのアバターロボットが活躍できる想定シーン

粕谷そういう意味で、国際規格化にも取り組み始めています。ISOの国際ワークショップに参加しながら。まだ規定を定めるところまではいっていませんが、ゆくゆくはISO規格やIEEE規格などでアバターやサイボーグの制度ができればいいなと思っています。

西村ISOだと一国一票だから、さまざまな国と協力することになりますよね。国によってサイボーグに対する考え方は違うのでしょうか。

粕谷違いますね。やっぱりいろいろなSF映画で取り上げられていたものでもあるので。ターミネーターがサイボーグと思っている人もよく見かけます。あれは、僕の定義ではサイボーグではないのですが。

そういうミスマッチを解消して、サイボーグとは何か、アバターとは何かという定義をして普及させていくところから始める必要があると思っています。

西村国単位になるということはむしろ、アジアの国々や、太平洋の島々と協力し合うこともありますね。そして、いかにたくさんの国と連携できるかが肝になる。ターミネーターも、文化性というよりも、たまたまそういう映画が流行ったという話ですし、違う考えがある一方で、近い考え方を持っている人たちというのもいる。そういった人たちが共に連携できるといいんだろうなと思いました。

サイボーグは「プロダクト」ではなく「インフラ」

西村MELTINがつくるものを、「こういうふうに使ってほしい」というイメージはありますか?

粕谷やっぱり自分の身体として使ってほしいですね。道具というよりも、身体の延長として。

西村愛着を持つくらい?

粕谷愛着を持つかどうかはさておき、アバターの身体で生活するのが普通のことになってほしいです。

西村それってもう「自分である」ということですよね。なぜそうなってほしいのですか?

粕谷やっぱり単純なツールとしてだと、社会に広がらないんじゃないかと思っていて。今までって、自分はこの場にしかいないし、一つだったじゃないですか。それが、物理的に隔たるアバターという身体ですらも自分の身体だと思えた瞬間に、人間が行動することや発想することがすごく広がる気がします。そのマインドチェンジを起こしたいんです。

西村用途の決まった道具ではなくて、「そこにもう一人の自分がいるとしたら、何をしたい?」ということですね。

粕谷そうそう、そういうことです。すべてはその問いがしたいがために、ですね。

西村そうか、もとを辿れば、別にサイボーグがつくりたいわけでもないですもんね。

粕谷はい。サイボーグもあくまで手段であって、本当に実現したいことは創造性を最大化することなので。

VMELTINのビジョン

VMELTINのビジョン

西村みんなが何でもできる状況をつくるには、身体的な制約が大きいから、そこをまず解放しようということですね。サイボーグが広まったら、その次にやりたいことはありますか?

粕谷僕個人としては、もともと「宇宙を解明したい」という欲求から始まっているので、そのための研究の旅に出たいですね。

西村その順番はおもしろいですね。「今すぐ宇宙の研究をしたい」という気持ちは無いんですか?

粕谷そんなにありません。今宇宙に出ていったところで、道半ばで息絶えることは目に見えているので。

西村そうか、実際に行きたいんですね。

粕谷はい。やっぱり行かないと宇宙って解明できないと思っているんです。宇宙って本当に広いから。光の速度でも何年もかかる距離もある。ロボットに「この石のサンプルを調査せよ」と指令を送って、それが戻ってくるのが何十年後だったりすると、片道で済むのでやっぱり行ったほうが早い。

西村宇宙の端まで行きたい、ということですね。そうすると、ずっと動き続けるアバターをつくらないといけないし、しかもそれが自分であるという置き換えが必要だということですね。

粕谷 アバターという文脈とサイボーグという文脈がありますが、僕が宇宙に行くときは、自分自身の身体をサイボーグ化して、かつアバターも適宜使うイメージを持っています。

JAXAとANAが進める宇宙開発・利用創出プログラム「AVATAR X」にも参画している

JAXAとANAが進める宇宙開発・利用創出プログラム「AVATAR X」にも参画している

西村その最初からずっと変わらない感覚と、やっていることが地道であるという組み合わせが、すごくおもしろいなと思っています。義手もめちゃくちゃ地道じゃないですか。手が動いても、それで宇宙に旅立てるかといったらわからない。でも、そこをクリアできなかったら旅立てないんだという感覚ですよね。昔からそういう具体的な道を取るタイプですか?

粕谷どうなんでしょう。具体的なのかどうか、僕自身は判断できませんが、この全体的なプランニングを考えたのはそれこそ中学生のときなので、その頃から変わらないですね。

西村ほかのことをやってみたくなる瞬間はないんですか?

粕谷そう言う意味では、ほかにもいろいろとやっていました。仲間と一緒に自主制作映画をつくってみたり。基本的に好奇心が強くて、いろいろとやりたい人間なんです。ただ、そのなかでも、「サイボーグをつくりたい」という思いは常にありました。「これをするにもサイボーグ技術があったらもっとできるのに」と思いながら取り組むというか。

西村興味は持つけど、そっちに行っちゃうことはない。

粕谷そうですね、サイボーグというひとつの幹があって、そこからさまざまな方向に手を伸ばしながら進んでいるイメージなので、幹の部分が揺らぐことはないというか。たとえば、映像制作にしても、高いカメラを買って、駆けずり回って映像を撮って、時間をかけて編集して、ということが必要になりますよね。でも、もしサイボーグ技術があれば、思い描いている映像をそのままディスプレイに出すことができる。

サイボーグ技術はプロダクトではなくて、すべてのことをするためのインフラだと僕は捉えているので、そういう意味ではすべてに関連してくるんです。

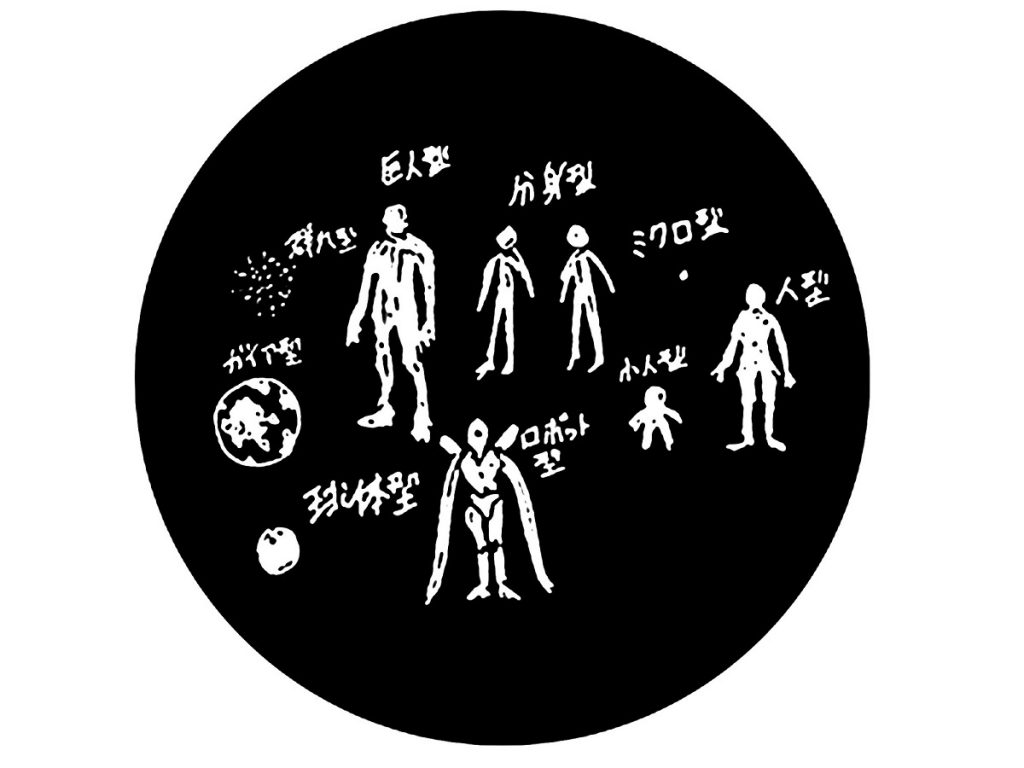

MELTINブランドコンセプト時に思い描いた多様な身体

MELTINブランドコンセプト時に思い描いた多様な身体

西村そういう意味で、粕谷さんが「これはすごいな」と思ったプロダクトや取り組みってありますか?

粕谷うーん。よく言われる話ですけど、イーロン・マスクはすごいなと思います。火星に行きたいという思いからテスラをつくったり、スペースXをつくったり。最終的に思い描いている夢は一貫していて、その夢を実現するための要素を事業化しながら、会社として取り組んでいるのはすごいな、と。GoogleやAmazonのような大企業はたくさんありますけど、革新的で明確な未来社会へのビジョンがあって、それを実現するためにやっている企業はあまりない気がします。

西村たしかに。少し聞いてみたくなったのですが、粕谷さん、どうやったらそんなに迷いなく生きられるんですか?悩むこともあったりするんでしょうか?

粕谷あまりないです。もうそういうパーソナリティなんだと思います。別に努力してこうなったわけではないので。

西村困ったこととかありますか?

粕谷すごく小さいことならありますけどね。ミーティングに寝坊しちゃった、とか(笑)。「アバターだったらすぐに行けるのに」と思います。

西村悩みもすべてサイボーグに反映されるんですね。

研究開発だけではなく社会実装にも取り組むのは、それが一番の近道だから

西村少し話をサイボーグに戻すと、「この人の描いたサイボーグ像はすごいな」というものはありますか?

粕谷そういう意味ではやっぱり『攻殻機動隊』の世界観はすごいなと思います。それまでのSFは現在とつながっていない未来社会を描いているのが多いのに対して、攻殻機動隊はちゃんと現代社会から徐々にサイボーグ社会がつくりあげられていった歴史や設定の深みがある。それがすごいリアルだなと思いました。

西村『攻殻機動隊』の場合、今の人間社会が持っているドロドロした感じも全部引き継いでいるじゃないですか。そうすると、「こう使っちゃうか」みたいなところも出てくると思います。MELTINでは、「そういう使い方はされたくない」というものはありますか?

粕谷どうかな。創造性を最大化することに沿うなら別に何でもいいかなと思います。ただたとえば、サイボーグ技術を使うことによって、あるセグメントの人たちが洗脳されやすくなってしまうような、それこそ、ブレイン・マシン・インタフェースで洗脳プログラムを焼きこまれて搾取されるとか。それは創造性を削ぐことになるので、そういう使われ方はされたくないです。

西村そのための防衛手段というか、事前にできることとして何があるのでしょうか?

粕谷最近、国際サイボーグ倫理委員会というものをつくりました。そこで、サイボーグ技術やアバター技術が社会実装されたときにどういうことが起こるのかという思考実験のシミュレーションをしています。

国際サイボーグ倫理委員会(GCEC)

国際サイボーグ倫理委員会(GCEC)

西村そういうことに取り組んでいる会社ってすごく珍しいと思います。考えてはいても、実際に委員会をつくるところまでいかないことが多いのではないでしょうか。そこに取り組むのは、「このスピードで行くなら今から考えておかないとまずい」という意識からですか?

粕谷まさにそのとおりです。倫理的なルールの検討が必要だと思っていて、技術者だけではなくさまざまな人と一緒に考えています。

西村たとえば、勝手に動いた自分の手が誰かを刺したらどうなるんですか?「僕は動かしていないんだけど」みたいな。

粕谷自分の意識が接続されていたのかどうか、それをどう証明するかという話になってきます。たとえばドライブレコーダーのように必ずログが残るようにしないといけない。そういったルールが必要になると思います。

そういう、機器を開発する上で必ず守らなければいけないルールって、後から差し込むと、その規格に則っていない機器がすでに市場に出回っていて、中古市場で高値がついて抜け道になるという状況になりかねない。そうなる前にルールを整備しなくちゃいけないと思い、このタイミングで取り組みはじめました。

西村先日、ロボットの倫理を研究している方が、「刑法上の準備をしておかないといけない。つくった人がすべての責任を負わないといけない状態では、誰もつくらなくなるから」という趣旨のことをおっしゃっていて、なるほどと思いました。遠回りのように見えるかもしれないけど、法整備に取り組んだほうがたくさんの人がそこに乗っていけるので、結果的には早い。

普通だったら、早く進もうと思うと、「倫理委員会に取り組む暇があったら1台でも売ろう」という意識になると思います。そこを「本当にその方が早いのか?」と立ち止まって考えるのが、先程おっしゃっていた「ロジカルに考える」ということなのかな、と思いました。

粕谷そうですね。

西村そんなふうに、みんなが「最短距離」という意識を持ち始めると、想像力の方向性が良くなるのかなと思います。想像力を、のんびりとマンガを読み続けることに使ってもいいけど、読んだ後に「やっぱりサイボーグだよね」というところにすっと戻って来れるかどうか。その戻りが早いと何をやっていても活かせるし、遅いとなかなか活かせないということになるのかな、と。今日お話を伺っていて感じたことでもあります。

粕谷なるほど。

西村幹の部分にすぐに戻ってこれるから、逆にブレることもできますね。

粕谷たしかにそうですね。自信を持ってブレられます(笑)。

西村最近ブレて楽しかったことはありますか?

粕谷さきほどの自主制作映画なんかはその例ですが、最近は仕事がかなり忙しいので、あまりないですね。ただ、趣味は多い方です。スキューバダイビングとか、ロードバイクとか、ボルダリングとか、スキーとか。

西村どんな体験も全部サイボーグに活かされると思うと、さまざまな方向にブレてほしいな、と思います。想像もしなかった方向にサイボーグが進化するかもしれない。

粕谷そういう意味では、今、パートナーを募集しています。アバターにせよ医療機器にせよ、技術だけを持っていてもいいものはつくれません。パートナーと一緒に現場に導入して、初めて良いものができる。だから、遠隔操作や医療機器のニーズを持っている方は、ぜひお問い合わせいただけるとうれしいです。

西村具体的には、どういうところと一緒にやりたいんでしょう?

粕谷やはり、長期的に関わっていただけるパートナーです。たとえば、「この工場のこの工程に応用できる特殊アバターを10台つくってください」といった目先のものではなく、アバターという新しい市場と世界をつくるために、長期的につきあっていただける方を探しています。

西村なるほど。ふと思ったのは、今、海のプロジェクトに取り組んでいるのですが、行き先が島だったりして結構遠いんです。そういう意味では、自分は行っていないですが、遠洋も含め、インフラが整っていないところに長期滞在しないといけない人たちに使ってもらえるといいですよね。もしくは、潜水艦の乗組員とか。人間が実際にそこにいてやらなくてもいいなら行かずに済むかもしれない。もちろん、通信の問題はありますが。

粕谷そうですね。まさにそういったところは、アバターが活用されるバリューが高いところだろうと思います。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

3歳の頃に「宇宙を理解するには、自分の身体をアップデートしないといけない」と考えたという粕谷さん。まず「そんな3歳児いるんだ」ということに驚いてしまいましたが、さらにすごいのは、そうした果てしないように思える目標に対して、粕谷さんが着実に歩みを進めていること。

もし、腕がもう1本あったとしたら。もし、遠隔操作できる身体を持てるとしたら。もし、どんな極限空間にも行けるとしたら。もし、自分の好きなように身体をつくりかえることが可能になったら——。SFの世界の問いのように感じていましたが、粕谷さんの存在を知って、「そう遠くない未来の話なのかもしれない」と思いました。

もし、わたしたちが生きているうちに、“身体”という物理的な制約から解放される日がやってきたなら。あなたは何を創造し、どんなふうに生きていきますか?