目に見えない存在に輪郭を与え、「行間」として表現する。平川友紀さん【インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」】

インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」は、ミラツクの取り組みに内側から関わって下さっている方々にお話を伺い、その取り組みへの視点と背景となっている社会の捉え方を紹介するオリジナルコンテンツです。

第3回は、2018年から毎年12月23日に開催している「ミラツク年次フォーラム」の記事を担当されている平川友紀さん。みんなから「まんぼう」という愛称で親しまれ、神奈川県の里山のまち、旧藤野町(相模原市緑区)を拠点に、執筆をはじめ、まちづくりに貢献されています。ライター歴約20年となる平川さんに、ライターとして大事にしていることを伺いました。

(執筆:赤松加奈子)

リアリティを残し、行間を拾う、ストーリーライター・文筆家。1979年生まれ。20代前半を音楽インディーズ雑誌の編集長として過ごし、生き方や表現について多くのミュージシャンから影響を受けた。2006年、神奈川県の里山のまち、旧藤野町(相模原市緑区)に移住。その多様性のあるコミュニティにすっかり魅了され、気づけばまちづくり、暮らしなどを主なテーマに執筆中。

生きている証を記録する

赤松ライター歴20年ということですが、いつから書くことに目覚めたのですか?

平川原点は幼稚園の卒業式で国語辞典をもらったことです。母親から使い方を教わり、殆どのページをめくりましたね。あらゆる単語を調べて、「なにこれ!言葉の意味が全部分かる!」って感動したのを今でも覚えています。それがすごく楽しかったのが、言葉というものに興味をもったきっかけでした。あと、私が住んでいた市では年に一度、全市の小学校から各クラス一名の詩が選ばれて、それを一冊の詩集にまとめて発行していたんです。そこに何の気もなしに書いた私の詩が選ばれて掲載されたんですね。それをめちゃくちゃ褒められたのが嬉しかったというのも原点かもしれません。

絵本をすごく読む子どもで、大きくなってからも小説はもちろん、とにかくいろいろな本を読みました。高校生のとき、辻仁成さんのエッセイに出会ってエッセイストという職業に憧れるようになり、わりと最近では、詩人の蜂飼耳(はちかい・みみ)さんが綴る日本語の美しさを体現した言葉に感動しました。蜂飼さんの文章は、まさに「行間」を読むしかないくらい「行間」だらけなんです。

赤松学生時代は、どんなふうに過ごされていたんですか?

平川今もそうなんですけど、子どもの頃から話すのが苦手で人見知りなんです。親にも友だちにも、思っていることを伝えても「何を言っているのか意味がわからない」とよく言われていて、ちょっとしたトラウマになっていました。だけどそれを作文にすると、説明しても理解されなかった微妙なニュアンスがすんなり理解してもらえたんですね。私は話すより書く方が自分のことをうまく伝えられる。だからますます書くのが好きになりました。私のアイデンティティは文章を書くことによって形成されたんだと思います。

日記の宿題も、嫌だとぼやいている子がほとんどだったんですが、私は書きたいことが溢れてるから毎回楽しみでしょうがない。書いたら書いたでめちゃくちゃ長いんです(笑)。作文コンクールにも入賞していく中で、書くことを仕事にしたいなと思いはじめました。

撮影:袴田和彦

撮影:袴田和彦

赤松でも、小説家でもエッセイストでもなく、音楽ライターになられた。

平川そうなんです。エッセイストになりたかったはずなのに、高校生の時に音楽にハマり、ロックバンドの追っかけになり、憧れのバンドマンにいつか話を聞いてみたいと思うようになりました。音楽系の専門学校の音楽ライター科に入学して、音楽雑誌のライターを目指しましたね。

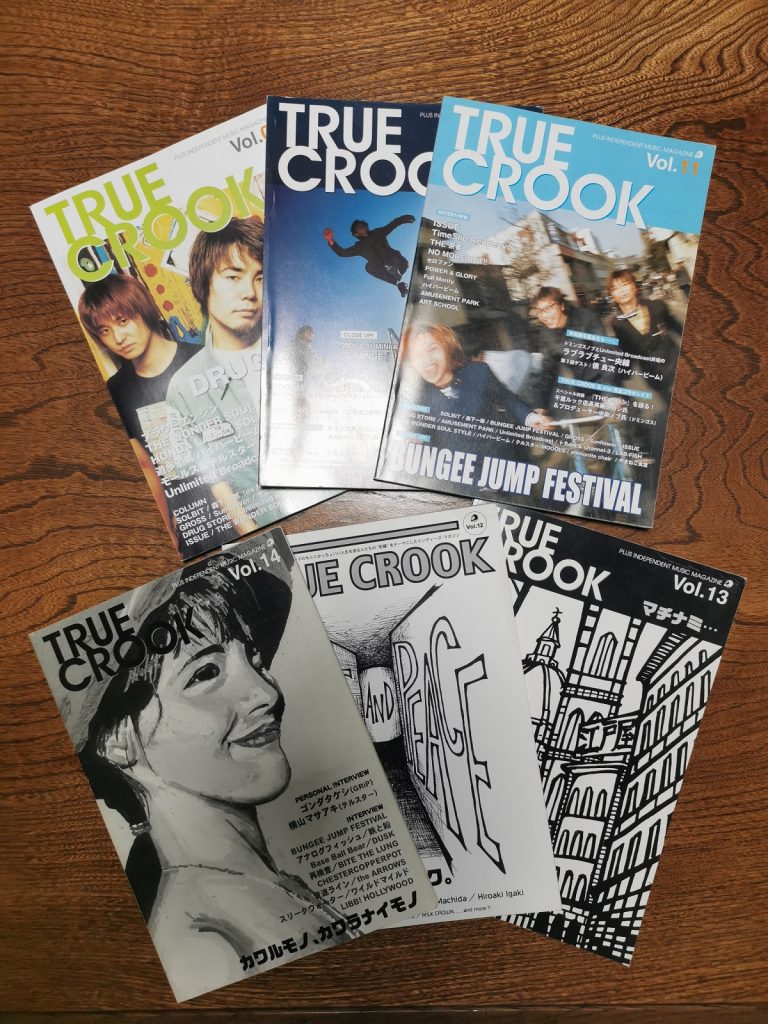

赤松そういえば、雑誌を自費出版されていたとおっしゃっていましたよね。

平川出版社って、そもそも応募資格が大卒だったりするんですよね(笑)。勉強が嫌いだったし、やりたいと思ったらすぐにやりたくなる性格なので、大学には行きませんでしたが、専門学校卒じゃ地道に下積みするしかなくて、希望はほとんどないんです。

でもそのうち、今目の前にいる、大好きなインディーズバンドのことを紹介したいと思うようになりました。かといって音楽ライターや音楽雑誌の編集者になれる見込みは立たないし、当時の文化としてファンがフリーペーパーやミニコミをつくることが流行していた時期だったこともあり、私もやろう!と始めたのが『TRUE CROOK(トゥルークルク)』というフリーペーパーです。

『TRUE CROOK』Vol.8まではフリーペーパー。カラー表紙は会社から出版したもの。モノクロ表紙はその後、自費出版で出していたときのものだそうです。(ご本人提供)

『TRUE CROOK』Vol.8まではフリーペーパー。カラー表紙は会社から出版したもの。モノクロ表紙はその後、自費出版で出していたときのものだそうです。(ご本人提供)

赤松バンドマンの死についても書かれていましたよね。確か雑誌を始める大きなきっかけになったとか。

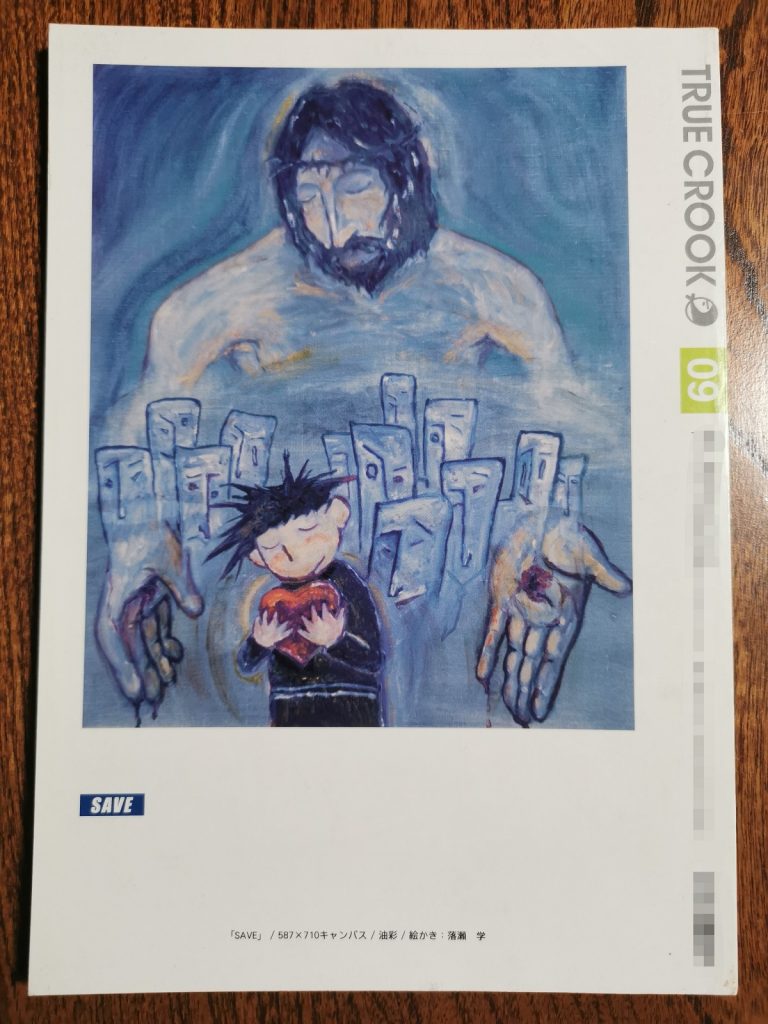

平川『TRUE CROOK』をつくり始めた直接のきっかけは、私が19歳のときに、落瀬学(おちせ・まなぶ)さんというベーシストの方が亡くなったことです。当時は最前列でノリノリで踊って、ライブ後は出待ちして「写真撮ってください!」って言うような、ただのファンでした。その日もライブを観に行っていたんですが、翌朝にご病気で亡くなられたことを、あとになって聞いたんです。それが、めちゃくちゃショックでした。自分にとっては、亡くなる数時間前までライブを見ていた、舞台上のスターですからね。友人と一緒に何日も大泣きして…。喪失感を埋めるように、学さんのことを調べました。何でもいいから学さんの痕跡をつかみ取りたかったんです。

その後、学さんがどれだけすばらしい人だったかを人から聞いたり、追悼ライブに行って会場に展示してある学さんの描いた絵を見たり、昔リリースしたCDを探して学さんのつくった曲を聴いたりと、学さんが残したものを追っていくことで、「なんで私が生きていて、学さんが死んでしまったのか」というやりきれない気持ちに、不思議と整理がつきはじめました。

学さんがいろいろな物を残しておいてくれたことが、死を消化するという意味で大きかったんです。そのときに「残しておくことってすごく大切だな」って思ったんですね。それは、残される人のために。このことをきっかけに「私は記録する人になろう」と決めました。それまではただなんとなく書いていたのが「私がやることなすこと全てが記録である」という、ライターとしての軸が決まったんです。

平川さんが19歳のときに亡くなり、記録にこだわるきっかけになったベーシスト・落瀬学さんの絵を載せた『TRUE CROOK』vol.9の裏表紙。絵のタイトルは「SAVE」。(ご本人より提供)

平川さんが19歳のときに亡くなり、記録にこだわるきっかけになったベーシスト・落瀬学さんの絵を載せた『TRUE CROOK』vol.9の裏表紙。絵のタイトルは「SAVE」。(ご本人より提供)

赤松ミラツクで記事を書くのと、音楽の記事を書くのとは書き方も視点も違うと思うのですが、どうされていたのでしょう?

平川まず、若いときに何をしていたのかというと、ライブに週6日行ってました。一日で2本ライブを掛け持ちする日もあったりして、毎月平均して25本はライブを観ていましたね。

赤松すごい、ほぼ毎日ですね。

平川そうそう(笑)。私は楽器が弾けないし、技術的なことはわからないんだけれども、このくらいの量を観ていると、だんだんとライブの感覚的な良し悪しがわかるようになるんですよね。たとえば私は、ライブレポートを書くときはいつも、ステージじゃなくて、客席ばかり見ていました。ステージ上でトラブルがあったり、明らかに音楽のレベルが微妙なライブでも、バンドマンの気迫にお客さんが前のめりになって呼応しあっていると、会場の一体感があって、結果的にすごくいいライブになるんです。

感動したときの感情って目には見えないけど、確実にあるじゃないですか。それがなかったらいいライブにはならない。私は音楽の専門家ではないけれど、そういう見えないものこそ大事なんだっていうことは、ライブをみていくなかで徐々に形成されていった感覚だと思います。

赤松昔のブログを読んでみて、バンドマンとの会話、できごとについてとても丁寧に掘り起こされていたのが印象的でした。彼らからどんな影響を受けましたか?

平川バンドマンって、つまり表現者なので、話がめちゃくちゃ面白いんですよね。「生きるとは?」」「ロックとは?」っていう話を飲み屋で朝まで話したり、ときには「それでお前は何がしたいんだ?」と、年上の尊敬するアーティストが対等にバンバン詰めてきたりする。私の答えに甘いと言ってきたり、逆に応援されたり、もうちょっと聞かせろと深堀りされたりもしました。且つ、20歳そこそこの私が、感じたことをそのまま話しても誰も馬鹿にしなかった。そういう環境に若いときにどっぷり浸かったというのは幸いでしたね。彼らとの日々のコミュニケーションによって、つたなかった自分の思考が深められ、言葉との向き合い方が変わってきたというのは間違いなくあります。

過去なくしては今も未来も語れない

赤松さきほど話された「私がやることなすこと、全てが記録である」って、すごく重みのある言葉ですね。「記録」についてもう少し教えてください。

平川私は何を書くときでも、意識的に記録をするんだと思って書いているけれど、実は誰もが日々記録をしているんですよね。記録の形はさまざまです。写真を撮る人もいれば、絵を描くひともいる。そのすべてが記録です。インタビュー記事では、その人の記録であると同時に私の記録でもあると思って書いています。

記録だと思えば、たとえば私のくだたらない日記も、100年後に、2020年代の暮らしを知ることができる資料として、引き出されるときがくるかもしれません(笑)。もちろん、それは結果なので、意識的に活用してもらうことを前提にしているわけではないんだけど、心のどこかにその可能性を感じて書くようにしています。ミラツクふうにいうと、知見っていうのかな。だから、よく言ってるんですけど、断捨離には反対なんです。

赤松へぇ!唐突な感じがしますけど、なるほど。記録と断捨離。

平川昔は家が大きいから物がたくさん残されていて、それが現代で歴史を調べたりするときにものすごく貴重な資料になっていると思うんですよね。実際、知り合いの蔵を見せてもらったら昔使っていた農機具や家系図、出納帳、家計簿なんかが出てきて、昔の暮らしを知れて面白かったです。なので、私の日記が100年後にその辺の倉庫から発掘されるかもしれない、ということは常に思っています(笑)。

だから、あまりにもみんなが断捨離していったらいつか「この時代は空白」となりかねないのがすごく寂しいと思っていて。もちろん必要以上にため込むことはないんだけれども、むやみに捨てるのも未来を考えたら失うものが大きいなぁと思うんですよね。

ポジティブな人ほど、過去を振り返ることを否定しがちだけど、私はもっと過去を振り返ったほうがいいと思います。過去、現在、未来は人間が勝手に決めた時間軸の中で分かれているけれども、実は同じ点にあります。だから、過去を否定することは、現在も未来も否定することだと思うんです。

っていうのは、どう考えても私は過去の無数の選択の繰り返しで今ここにいるんですよね。過去なくしては今も未来も語れない。だから記録が大切だと思うし、それをどう捉えるかで現在も未来も変わってくると思うんです。過去に無駄なものはないと感じます。

撮影:袴田和彦

撮影:袴田和彦

いるだけで存在価値がある

赤松一つ腑に落ちないところがあって、そんな強い想いを抱いている平川さんがなぜ一度、書くことをやめたんですか?

平川『TRUE CROOK』を出版してくれていた会社がなくなったあとは、ライターだけでは食べていけず、バイトをしながら自費出版で『TRUE CROOK』をつくっていました。そして100ページ近い雑誌をつくるのに、取材・編集・撮影・デザイン・執筆・販売まで、全部を一人でやっていたんです。それを続けていたときに、疲れちゃったんですかね。なんかこう…ぷつっと糸が切れたんですよね。ライブにも行かなくなり、誰にも会わなくなり、2年ほど、書くことを一切やめました。バイトにはちゃんと行ってるんですけど、逆に言うとバイトにしか行ってませんでした。でもストレスはまったくなくて、そのとき20kg以上も瘦せたんです。人間、ストレスがないとダイエットできますよ(笑)。そのときは経済的にも精神的にも体力的にもしんどかったんです。

赤松そのあと、今住んでいる藤野へ?

平川はい。そもそも『TRUE CROOK』をつくるために東京で一人暮らしを始めたところがありました。今じゃ考えられないんですけど、個人でつくっているフリーペーパーや雑誌でも、ちゃんと発行元として住所を書くのが当たり前だったんです。それで、実家の住所を載せるのは忍びないし、ライブにも行きやすい環境がほしかったから実家を出ました。だから、もうライブにもいかないし本も出さないなら、東京にいる意味はないなって。

それまでも、自然があるところが好きでした。いつかアイルランドに行きたくて、そのための貯金もしていました。でもひきこもりになったので、アイルランドより、早く東京を出たいという気持ちが優勢になって。今みたいに移住がポジティブに受け取られているわけでもなく、空き家バンクもないし田舎暮らし物件なんてほとんど見つからない。なかなか踏ん切りがつかなかったときに、比較的東京に近い里山の藤野をたまたま知りました。そして「こもりく」というイベントに遊びにきて、そのどうしようもなくゆるい雰囲気に魅了されてしまい、勢いで引っ越しました。

赤松藤野に引っ越される前後のブログは読んでていて苦しくなるような内容もありました。ライターを再開するまでの2年間、藤野で一体何があったのでしょうか?

平川26歳で人生終わったと勝手に思って、藤野には隠居しに来たつもりだったので、最初の一年はただ自然を楽しんでいただけでした。でも、だんだん地域の人と交わるようなったときに、私が移住するきっかけにもなったイベント「こもりく」を主催する芸術家集団「きのこプランニング」の会議に誘われたんです。そこで、それまでの価値観を大きくひっくり返されました。

「みなさんのような芸術家じゃないから、何もできることがなくて、申し訳ない気持ちでいっぱい」と話したら、「違うよ。いるだけでいいんだよ。それだけで空気って変わるの」と言われました。いるだけで存在価値がある、というのはそれまでの私にはない価値観だったので、衝撃を受けました。人に助けてもらうことが苦手だと話したら、「助けてもらえばいいじゃん」って気軽に言ってくれるんですよね。それまでは、自分が好きでやっていることは一人でやらなきゃいけないって思っていたし、書くこと以外に自分のアイデンティティを持っていなかった。それが藤野に来てそうじゃないと気づかされ、癒されたんです。

廃校に希望の灯をともす芸術祭「ひかり祭り」に、第二期ひかり祭り実行委員として参加。震災直後は100%自家発電で開催し、その後もほぼ自家発電。毎年3日間でのべ4,000〜6,000人ほどを動員。撮影:廣川慶明

廃校に希望の灯をともす芸術祭「ひかり祭り」に、第二期ひかり祭り実行委員として参加。震災直後は100%自家発電で開催し、その後もほぼ自家発電。毎年3日間でのべ4,000〜6,000人ほどを動員。撮影:廣川慶明

赤松今ではローカルライターとしてもご活躍されていますよね。他のお祭りの実行委員もされていたり、藤野にとってなくてはならない存在になっているのでは。

平川本当は、もう二度と書かないという決意をして藤野に移住してきました。でも、藤野のみんなと出会って、毎日楽しくなってだんだんと元気になってきたときに、もう一回書いてみようかなーと自然に思ったんです。感動したときに、ダンサーだったら踊るかもしれないし写真家だったら撮るかもしれないけど、私はやっぱり書きたくなってしまうみたいです。

それにみんな、本当に助けてくれるんですよ。あるとき、「まんぼう(平川さんの愛称)は何をしたいの?」と聞かれて「藤野でミニコミを出してみたい」と言ったら「いいじゃん。やりなよ」って背中を押して、実際にいろいろと力になってくれました。そのお陰で『フジノぼん』という地域リトルプレスができました。

芸術家の方々と話して肩の荷が下りたというか、何を難しく考えていたんだろうと思えるようになりましたね。今も仕事の半分は藤野に住んでいる人からの依頼だし、藤野にいないとライターは再開してないわけなので、本当に恩があります。

フジノぼんの表紙(ご本人より提供)

フジノぼんの表紙(ご本人より提供)

魂の奥底から表現しないと伝わらない

赤松金子みすゞを題材にした音楽と朗読劇の脚本を担当され、出演もされていたようですね。まずは経緯を伺えますか?

平川藤野には、演出家、照明家、美術家、カメラマンなど、その道のプロがつくる本格的な舞台で、子どもたちが自由にのびのび表現する場を提供しようという活動を20年近く続けている「藤野キッズシアター」という団体があります。いちお客さんとして初めて見た時にものすごく感動し、大ファンになって、いろいろな人に「藤野キッズシアター」を知ってもらいたくてgreenz.jpで記事を書かせてもらいました。その取材の流れで、特別に大人も出演できる15周年記念公演に「まんぼうも出ない?」と誘われたんです。36歳にして、小学校の学芸会以来の舞台に出演することになりました(笑)。

赤松それが、金子みすゞの脚本を担当されたときですか?

平川まだです。その2年後に、今度は大人チームの出し物に誘われました。そのときに、誰かが「金子みすゞさんの詩っていいよね」という話をしていたんです。藤野には、芳晴さんというシンガーソングライターがいて、金子みすゞの詩に曲をつけて歌っていました。その曲を使わせてもらえば、音楽朗読劇ができるんじゃないかと盛り上がったんですね。じつは私と金子みすゞさんは顔がそっくりだったり、ほかにもいろいろなご縁があったので、そういう実話をベースにした話だったら脚本が書けそうな気がすると言ったら、また「いいじゃん。やりなよ」って(笑)。

赤松なんだか藤野の合言葉みたいになってきましたね(笑)。

平川あはは。でも実際に取り組んでみたら、普段の文章とは別物で、使う筋肉が全く違う。うまく書けず、めちゃくちゃしんどかったです。最初にできた脚本は舞台監督の方にめちゃくちゃダメ出しされました。「何を伝えたいのか?」「死ぬとはなんだ?」と問い詰められ、泣きながら書き直して、公演日の一か月前にやっとできました。その前の一か月間は仕事を一切してなかったです。そういえば、どうやって生活してたんでしょうね。

赤松相当、えぐられたみたいですね。

平川脚本を書くことで学んだのは、魂の奥底から表現しないとその物語は魅力的にならないし、伝わらないということでした。

金子みすゞって赤ん坊を残して自殺していたり、自分の詩が認められなかった苦しみがあったりで、結構しんどい人生なんですよ。自分のフィルターを通して、金子みすゞという存在を描き、何を伝えるのかと考えたときに、自分の死に対する気持ちとか、親としてのみすゞの振る舞いをどう思ったかについて、真剣に向き合わないといけなかったんです。

人に言いたくないことや自分の醜い感情までも表出させなければいけないということは、とてもしんどいことです。でも、そこまでしないと伝わらない。それは普段の仕事でもそうなんだけど、脚本ではそれがより生々しかったと言うか。すごくいい経験になりました。

2016年に藤野キッズシアター15周年特別公演「僕らのサーカス物語」に出演。撮影:三宅岳

2016年に藤野キッズシアター15周年特別公演「僕らのサーカス物語」に出演。撮影:三宅岳

2018年に脚本の執筆と「私」役を担当された大人有志チーム「マザーアース」よる音楽朗読劇「100年のときをこえて〜みすゞから私へ〜」のワンシーン。会場から「似てるー!」とどよめきが上がったとか。撮影:三宅岳

2018年に脚本の執筆と「私」役を担当された大人有志チーム「マザーアース」よる音楽朗読劇「100年のときをこえて〜みすゞから私へ〜」のワンシーン。会場から「似てるー!」とどよめきが上がったとか。撮影:三宅岳

誰かのために書いて生きる

赤松学さんの死をきっかけに10代の頃から生と死に向き合っていると思うのですが、今は生と死についてどう思われていますか?

平川生きる意味については、特に10代の頃に散々考えていたと思うんですけど、考えれば考えるほどそんなに意味はないんじゃないかなー?と思うようになっています。だって、どんなに本を読んでもどんなにいろんな経験をしても、私が生きている間に知り得ることなんて、宇宙と比べたら砂粒くらいのことじゃないですか。でも、それでも意味を見出して、よりよく生きようとするのが人間であるとも思っています。じゃあ、なんでよりよく生きるのかな?っていうと半分は自己満足、もう半分は残されていく人のために、だと思うんです。

赤松あくまで「人のために」。そこなんですね。

平川それは絶対ありますね。意味はなくても、私がどう生きるかによって、世界は本当に微々たるものだけど違ってくると思うんです。

撮影:袴田和彦

撮影:袴田和彦

関係性があるからこそ「行間」として浮かびあがってくる

赤松今後、ミラツクジャーナルでは、研究者へのインタビューシリーズも新たに担当されるようですね!めちゃくちゃ楽しみです。平川さんは、2018年からずっとフォーラムを担当されていますけど、ミラツクへの想いは何かありますか?

平川西村さんの人と接する姿勢が素敵ですよね。今回のインタビュー企画もそうですけど、裏方になりがちなライターを一人のクリエイター、表現者としてリスペクトしてくれているのが嬉しいです。それとミラツクは、ほかの仕事ではなかなか出会えない研究者や企業のトップ、プロフェッショナルとして先進的なことをされている方々に出会えるので、それ自体がものすごい財産だと思っています。

赤松目指したいライター像はありますか?

平川『SWITCH』という雑誌で、昔、シンガーソングライターのCoccoの記事をずっと書いていた堀香織さんが憧れです。Coccoとの旅の様子をドキュメンタリーふうに書き、あいだあいだにCoccoの言葉があるといういわゆる”書き原稿”と言われるスタイルなんですが。

インタビューは、相手の言葉に変に色をつけちゃいけないっていうのがあると思うんですけど、堀さんは終始自分目線の原稿を書かれていたんです。でも、自分の目線を言葉にすることで、Coccoの内面にある見えないものをすごくうまく捉えていた。自分を押し殺すのではなく、自分をバンバン出してもちゃんと相手の話になっているっていうのは、本当にすごいことなんですよ。あ、これでいいんだ。これなら私も苦手だったインタビューができるかなと思えました。『TRUE CROOK』Vol.12以降の冒頭2万字インタビューでは、堀さんのやり方を真似して取材先に向かうところから書いてみたりしました。

インタビューライターには“聞く”ことが主軸のライターさんが多いと思うんですけど、私は“書く”ことが主軸なんですよね。あくまでインタビューは書くことや記録のための一つの手段というか。

そして私は、目には見えないけど確かにそこにある思いや感覚を「行間」として表現しているつもりです。行間はどんな文章の中にもあります。一人だとそれを浮き上がらせるのは難しいけど、インタビュアーとの関係性があれば、その対話の中から、言語化して浮かびあがらせることができるんです。

赤松私が最も聞きたかったことなのですが、ズバリ「行間」とはなんですか?

平川うまく言語化できるかな(笑)。相手が言ってないことを言葉にして明らかに物質化して行間として見せる場合もあるし、言語化はしてないんだけれども書いた文章にそれが漂っている、ということで行間を読ませるという場合もあります。

赤松言語化はしてないけど書いた文章に漂っている?

平川そう。なんて言ったらいいのかな。その人の言葉をそのまま文字にするだけだと、その時の空気感を伝えられないことってよくあるんです。でも、その場にいた私を通して、つまり私の言葉を足すことによって、そのときの、その人の想いの込め方だったり、ちょっとしたニュアンスを伝えられることがあるんですね。「でも」に力をいれるのか、「~なんですよ”ね”」に力を入れるか、それを文字の上でどう読ませるかを丁寧に考えて文章をつくることによって微妙に伝わるニュアンスがある。そうすると、本人もそこが大事って気づいてなかったけど、「ああ、私はそれが言いたかったんだ」って気づくことがあって。それがいわゆる行間を拾うということで、私がよく言っている、見えないものを伝えるということだと思うんです。

ちなみにいまだにインタビューは、もうちょっと突っ込んで聞けたんじゃないかと反省することもあります。でも、いいわけかもしれないですけど、だからこそ表現できる領域がある気もしているんですね。ちゃんと聞ければ、その人の言葉で最初から言語化されて出てくるかもしれないんだけど、聞かなかったことによって、余白というかゆとりというか、私というフィルターが入る隙間ができて、そこで何となく感じられていた見えないものを膨らませることができる。それを落とし込んで落とし込んで言語化して、これっていう形を与えた瞬間に、その人の言葉とその周りにある見えないものが伝わる。言葉の不思議なところだなと思います。

真理は半径300mに詰まっている

赤松平川さんのそういった感性はどのように培われていったのでしょうか?

平川うーん。どうやら行間を拾っているらしいっていうことも、人から言われて気づいたことなので、どう培われていったのかは自分ではよくわからないんです。でも性格的なことでいえば、どんな小さな物事でも感動できますね。要は感受性が豊かみたいな話なのかもしれないんですけど、人よりもアンテナの感度はいいと思います。例えば朝起きて日の光を見ただけで感動できる自分がいたり、ムカデの足の動きを見ただけでワクワクできる自分がいます。人があまり気に留めないことで感動できる才能はありますね。

だからグローバルとか大きなことにはあんまり興味がないんですよね。半径300mでいくらでも感動できるので、それでじゅうぶん。いつもお腹いっぱいです。それに、山で暮らせば暮らすほど、大体の真理は半径300mに詰まってるなと思えてならないんですよね。それをグローバルな視点で見れる人はもちろんそれでいいと思うんですけど、私はこの小さな世界をいろいろ突き詰めて感動したいし、それだけでもすごい満たされています。

そういう私だからインディーズバンドが好きだったんだと思うし、地元のおじいちゃんおばあちゃんの昔話を聞くのが好きなんだと思います。たぶん、小さい世界の隅々まで感動したいんでしょうね。

増村まんぼうの文章を見ていると「魂が綺麗だな」と思うんですが、それは今言っていた「隅々まで感動できる」からなんですね。

平川昔、仲のいい音楽家の友だちに言われて、最高の褒め言葉だなと思って、大事にしている言葉があります。「普通の人は、自分が好きな色がついたフィルターを通して世界を見てるんだけど、まんぼうのフィルターは透明で、世界に色をつけないでそのままをまっすぐ見ている。それが横にいるとしんどいときもあるんだけど、すごいと思う」って。自分で言うと恥ずかしいですね。でもきっと、そういうことなんだろうと思います。まぁ、歳とともにちょっと濁ってきてるなっていうことも思っているんですけど(笑)。

撮影:袴田和彦

撮影:袴田和彦

書くとは、ご飯食べたり息をするのと同じライフワーク

増村まんぼうから上がってくる原稿を読むと、文章のリズムやスキルみたいなものとはまた別の意味で、文章に淀みがないと感じることがあります。何か大事にしている「言葉」はありますか?

平川以前、溢れかえるウェブ上の言葉に空虚さを感じていた時期がありました。そのときに、ある舞台演出家が言っていた「webの言葉には身体性がない」という言葉に、私がwebの言葉にもやもやしてるのはこれだと思いました。特にWebは二次元になりがちな世界なので、身体性を意識することは大切だと思います。もちろん、日々の暮らしやコミュニケーションの中でも身体性は大事にしたいですね。

増村確かに。嘘や誇張ではなく、自分自身の手足を動かして自分でちゃんと見て、地に足のついた言葉として出てくる本物の言葉が欲しいですよね。

平川そうなんですよね。でも、身体性のある言葉って一体何なのか、って考えるとよくわからないんですよね。今のところ私の中では「身体性=見えないもの」という身も蓋もない結論になっています(笑)。

で、こういうことを考えていたこともあって、今、自分メディアを立ち上げようと思っています。

一同おおー!

平川今までは、日々の仕事で精一杯だからって諦めてたんですけど、藤野の仲間で、よく一緒に仕事をさせていただいているデザイナーで、UNPLUG.代表の吉岡直樹さんが私の書くものを気に入ってくれていて。「まんぼうの書く文章はちゃんと作品になってるから、いちライターに止まらないで”物書き 平川友紀”としてステップアップしていったほうがいい」と言ってくださったんですね。そしていろいろ話を聞いてくれ「まんぼうのやりたいことや書きたいことを聞く限り、まずは「メディアまんぼう」をつくるのが良さそう」と、そのためのお手伝いもしてくれることになったんです。また、藤野の仲間に助けられていますね。

そもそも最初に就職も目指さず、フリーペーパーをつくるところから始まっているのは、結局私は自分の紹介したいものや感じたことをただ書きたかっただけなんですよね。話を聞きたい人がいたからインタビューもやってきた。ただそれだけなんだなと、紆余曲折ありましたが、一周回って戻ってきたように感じています。つくるのはまだこれからなんですけどね。退路を断つのは大事なので、この場を借りて言わせて頂きました(笑)。

赤松新しいスタートが楽しみです!最後になりますが、平川さんにとって書くとは?

平川私は飽きっぽくて、20年以上続いてることって、書くことだけなんですよね。他のことでは生みの苦しみに向き合いきれなかったけど、書くことについてはギリギリ向き合えている。苦しいだけになったらたぶん辞めるんだろうけど、今のところまだ大丈夫みたいです。ちょっと言いすぎかもしれないけど、書くことは、ご飯を食べたり息をするのと同じぐらい、私のライフワークなんです。今はたまたま仕事になっているけれども、最悪、仕事にならなくても書ければそれでいいと思ってるところがある。だからたぶん死ぬまでずっと書き続けるんだろうなと思います。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

5月末、東京から電車にゆれながら平川さんがしたためてきた2006年からのブログを読み返し、どんどん山に近づいていくにつれて、平川さんが辿ってきた軌跡をもうすぐ目で見て触れることができると思うとワクワクがとまりませんでした。あいにくの雨模様にも関わらず、平川さんが案内してくれる藤野はどこも人を包み込んでくれるあたたかさがあり、ほっとしました。知り合いのカフェでは「あ!まんぼう久しぶりじゃん!」と誰もが声をかけてくるほどの人気者。平川さんお気に入りの神社にも連れて行ってくださり、推定樹齢500年の巨大桂の木の下で、静かに場を共有しました。巨木にじわーっと両手で、全身でじっと動かず触れ続けている平川さんを見て、「目に見えないものを大事にする」というのは、こういうことを言っているのかなと小さく合点がいきました。相手の空気感を捉え、そこにしっかりと根を張り、自分を通して言葉を紡ぎ記録していくという信念には、このような見えない存在との交流があるからなのだろうな、と。今後、平川さんは何を感じ何を語り継いでいかれるのでしょうか。ご活躍が楽しみです。次回もどうぞお楽しみに!