時代の空気を吸い、世の中に足りないものをポップに編集する。草刈朋子さん【インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」】

インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」は、ミラツクの取り組みに内側から関わって下さっている方々にお話を伺い、その取り組みへの視点と背景となっている社会の捉え方を紹介するオリジナルコンテンツです。

第2回は、ミラツクジャーナルの「未知の未来が生まれる出会い」シリーズを執筆している草刈朋子さん。かつては高円寺にあった出版社でエコロジー、ファッション、料理本やアーティスト本など数多くの書籍を編集。現在でも幅広いジャンルで編集、ライター、企画を担当されています。その傍らで“縄文ライター”としても活動されている草刈さんに、独特な感性と人生観を探りつつ、編集者やライターとして大事にしていること、なぜそれを大事にしたいのかを存分に語って頂きました。

(執筆:赤松加奈子)

フリー編集者・ライター。北海道出身。東京造形大学在学中よりインディーズ雑誌を発行。映画のコピーライター、雑誌編集、書籍編集を経て独立。2009年よりNPO法人jomonismに参加し、縄文関連イベントや縄文アート展の企画・運営に携わる。2018年にフォトグラファーの廣川慶明とともに縄文探究ユニット・縄と矢じりを結成し、日本全国の縄文遺跡を旅しながら狩猟採集民の世界観を追っている。

雑誌づくりの原点は、ゴミの埋め立て地の光景

赤松東京造形大学でデザインを学ばれていたようですが、今のお仕事にたどり着いた経緯をお伺いできますか。

草刈昔から絵を描くことが好きで、小さい頃は漫画家になりたいと思っていました。親は美術の教師にさせたいという想いがあったようですが、残念ながら当時はそうした未来へのビジョンがないまま高校に入り、画会部に入部しました。そこで、たまたま東京造形大学出身の先生がいて推薦人になっていただき、無事大学に入ることができました。しかし、入ってみたら周りはデッサンが上手い“猛者”揃い。自分はすごく幼い状態で大学に入学したなと痛感しました。東京は田舎と比べて情報の行き来もはるかに早いし、技術的な差もあってグラフィック全体の学びに入る前になんとなく馴染めない、そんなときを過ごしていました。大学はとにかく自分探しみたいな期間でしたね。授業で課題が与えられても、自分のモチベーションに直接繋がってはいませんでしたので、なんとなくやるっていう感じで。でもそれが、ある光景を目にしたことでガラッと変わったんです。

赤松ある光景ですか。

草刈はい。大学の後半にゼミで取り組んでいた他者論の一貫で、みんなで江東区にある夢の島、ゴミの埋め立て地に行きました。東京都はちょうどその頃に、炭酸カルシウム入りゴミ袋に切り替わったタイミングでした。高く高く積まれた半透明のゴミの山にブルドーザーがガーっと勢いよく入っていき、その向こうに摩天楼みたいに東京が見える、という日常ではありえない光景が広がっていて。そこで撮った写真を使って何かつくりたいという想いが湧き上がってきて、それを雑誌で表現しようと思いました。こちらが一番最初に自分で手がけた雑誌「SCUM」です。

雑誌「SCUM」の表紙。ゴミ山の中で発見した、口元が破けた女性のポスターを表紙に使用。(撮影:廣川慶明)

雑誌「SCUM」の表紙。ゴミ山の中で発見した、口元が破けた女性のポスターを表紙に使用。(撮影:廣川慶明)

夢の島(ご本人より提供)

夢の島(ご本人より提供)

赤松めちゃくちゃかっこいいですね。

草刈ありがとうございます!「SCUM」という言葉は、ゴミとかクズとかカスという意味で決して品の良い言葉ではないのですが、他者というテーマにぴったりだと思いました。また、ゼロから雑誌をつくるので、デザインも言葉選びも全部自分でやらなきゃいけないのですが、そのおかげで、これまでぼんやりと大学の授業で理解していたことがすべて繋がったんです。最初はフリーペーパーにしようかなと思っていたのですが、大学の先生から「売ることでいろんな責任が分かるから、ぜひ売りなさい」と言われ、値段をつけて書店回りとかそういうのも含めて全部やったことが、雑誌の世界に足を踏み入れた始まりです。500部印刷し、20冊ずつひと束になって紙にくるまれて納品されてきて、それを開けた時はめちゃくちゃ嬉しかったです。

赤松すごいですね。中身も気になります。

草刈当時はMacintoshが登場して、ワープロからDTP(デスクトップパブリッシング)で作業ができるようになった黎明期みたいなタイミングで、まだデータ入稿ができなかったんです。慣れないパソコンを使いながら版下をつくる作業を通して、デザインの面白さにやっと目覚めるという感じでしたね。版下で写真の製版をするのにレーザープリンターで写真をドットにするんですけれども、それを漫画用の版下用紙に、切り貼りして入稿して、という感じでした。版というのを重ねるんですけれども、たとえば4色印刷だとマゼンダ、シアン、イエロー、ブラックの版を重ねて色を出してくんですけれども、これは二色でやりました。

T.S.エリオットの詩「荒地」をズレを生かしてタイポグラフィ化。(撮影:廣川慶明)

T.S.エリオットの詩「荒地」をズレを生かしてタイポグラフィ化。(撮影:廣川慶明)

トンボっていう版を合わせる目印みたいなものがあるんですけれども、アナログの版下で入れているからどうしても色がズレるんです。アンディ・ウォーホルのシルクスクリーンっていうのもズレ感が面白いじゃないですか、それに似たような効果が出て痺れました。印刷もデザインもすべてひっくるめて表現できる面白さをこの雑誌をつくることによって理解できたんです。とてもアナログなんですけど、こうした作業によって雑誌になるっていうところに凄く魅力を感じました。何より、このままポンって人に渡せるじゃないですか。それによって伝えられる情報量とか伝えられる範囲がすごく広がるというのがすごく魅力に思えました。

排除されている人たちの中に答えがある

赤松雑誌「SCUM」は、どんな内容なんですか?

草刈特集テーマごとに参加する人たちが自由に表現して、それを1冊にまとめるという作品発表の場として、VOL.5まで出していました。テーマも「ゴミ」「ぶさいく」「狂ってる」とか、メインストリームではないテーマを選んでいました。

大学のゼミでメディア論の一環として「他者論」を学んでいたからなのか、他者について考えることは、当時そんなに理解していなかったんだけれども、気付けば、決してメインじゃない文化の人たちだとか、社会の中で排除されてしまう人たちについて注目するようになっていました。

赤松実際に「他者」を感じ、深く考えるようになったできごとはありますか?

草刈私の大学時代は外国人労働者が増えたタイミングだったのですが、彼らを卒業制作のテーマに選びました。東京・上野だけではなくて、いろいろな地方都市の駅前とかに中東の方の人たちがいっぱいいて、偽造テレホンカードを大量に売っているとニュースになっていました。いつもまちで目にするけれども、そういう人たちとのコミュニケーションは一切なく、私にとってもただ通り過ぎるだけのような存在でした。

「外国人労働者」について、さまざまな文献を調べつつも、やっぱり直接会わないとわからないと思い、上野公園で、優しそうな印象の人に声を掛けて、取材をさせてくださいとお願いしたら、意外なことにすごく喜んでくれたんです。たしかジョンとかそういう名前で自己紹介をしてくれました。前に勤めていた工場に連れて行ってもらい、そこで働いている人に話を聞きました。でも、別れて家に帰ったら「上野に戻ったら入国管理局に捕まりました。身元保証人になってください」と、留守電が入っていて。

赤松ええ?!保証人ですか。

草刈そうなんです。日本ではやはり不法就労者という認められない存在なんだとショックを受けましたね。留守電にはすごい長ったらしい本名が入ってて、本名は明かせない立場であることも分かりました。

その後ゼミの先生に相談して、保証人にはなれないけど、餞別を持っていくことにしました。当時出入りしていた横浜の外国人労働者支援団体の方についてきてもらって、一緒に入国管理局に行ったんですけれども、門のところで守衛に「面会なんかできないよ」と言われて困りました。でもそのとき、一緒にいた支援団体の方が「私たちには面会できる権利がある。なぜできないんだ!」って大きい声で罵倒してくれたんです。自分が持っている権利について言えるというのは、すごく強いことなんだとはじめて知りました。あの支援団体の方がいなければ、そのまま帰ってきたかもしれない。ダメだと言われても諦めない粘り強さは、あのとき学んだのかなって思います。

そして、ようやく彼に会うことができたんですが、ガラス窓に穴が開いて下にスリットがある刑務所みたいな面会室で「日本では捕まったけど、またイギリスにでも働きに行くよ。ははは。」とあっけらかんと私に言うんです。弱いところは見せないのもあるのかもしれないけど、たくましさを感じました。それが他者との出会い。この出会いがなかったら、私はただ、本を読んでまとめるだけだったかもしれません。

赤松「他者」に関連して、草刈さんのブログで、アイヌをめぐる日本人について

「そもそも自分が何者なのかを知らなくても生きていけるのが、和人が多数派を占めるこの社会のほっこりするところではないだろうか。しかし、それは他の民族やマイノリティ、あらゆる差異を無視することによって成り立っている認識だとしたら、この平和が薄ら寒いものに思えてくる。」

と書かれていますが、少し教えていただけますか?

草刈海外ではさまざまな人種が共存と反発を繰り返しながら同じ国で生活していますが、そんな彼らは自分のアイデンティティに向き合う時間をもっているとも言える。一方、明らかな他者をもたない日本人は、自分たちのアイデンティティに気づくこともできないんじゃないかと思うんです。日本は、ぬるま湯に浸かっていようと思えばいくらでも浸かっていられるかもしれない国だけど、実際には見たくないものをただ見ないようにしているだけなんじゃないかと。実際、それがいろんな問題を生んでいたりもしますよね。

例えばアイヌの人たちは私たちを「和人」と呼んでるのですが、「和人」と呼ばれることによって私たちは「自分はアイヌから見たら和人なんだ」と意識できる。だから、他者の存在があるおかげで自分たちの事も認識できるんじゃないかと思うんです。自分を対象化してくれるのが他者であり、他者がいないと自分が何者かもわからない。日本にはそれが足りないと思います。日本の社会は、外れていく人たちを排除する傾向が強いと考えているのですが、実は排除されている人たちの中に答えがあるんじゃないか。そういう意味においては、現代社会の対極にあるような縄文社会も、他者的に感じるんです。

私たちが生きている現代は基本は農耕による計画的な生産をしていて、自然を管理し未来を保証していく社会ですが、縄文時代は、自然に依存する狩猟採集型のライフスタイルを送り、自然の循環の中に人間も生きる社会があったと考えています。つまり、前提としている価値観が違う。縄文探求ユニット「縄と矢じり」の活動も、そこが面白くて掘り下げている感じでしょうか。

クラブカルチャーの中で縄文を表現する

赤松雑誌「縄文ZINEvol.1」現代のファンクな歌とヒップホップとストリートの歴史から縄文の歴史を解説していく草刈さんの記事が面白くて、縄文人という「他者」をすごく身近に感じました。

草刈あはは、ありがとうございます。ちょうどその頃に、1970年代のヒップホップバトルをテーマにした映画を見ていて、歌や踊りを使ってバトルすることで無駄な流血を防いでいたニューヨークのストリートがあることを知ったんです。その精神が今もクラブカルチャーの世界には流れていて、日本でヒップホップをやっている人にはそれに近い感覚を持っていると感じます。縄文をテーマにした「ワンネスミーティング」というイベントにオーガナイザーのひとりとして参加しているのですが、そこに関わっているDJたちもストリートの精神を持ち、「自分の表現でいかに相手を納得させるか」というところを大事にしています。

縄文時代には文字がないのですが、逆に文様だったり形だったりがある種のコミュニケーション的な役割を担い、他者とやり取りをしていたという可能性もあります。実際に縄文時代中期は人口が増えた時期で、集落が増え、共同体としての結束を表すかのように土器がどんどん派手になり、文様も立体的になっていきました。そして、共同体同士の軋轢があった時に「うちらはコレでやっていく!」という姿勢を示す必要があったのではないかと考えました。

自分がどういう人間かを示すには、何ができる人間かを示すのが一番早い。土器が派手になっていく背景にはある意味ヒップホップバトルのような状況があったのではないかということを想像して書きました。

雑誌「縄文ZINEvol.1」(ニルソンデザイン事務所)の表紙。

雑誌「縄文ZINEvol.1」(ニルソンデザイン事務所)の表紙。

雑誌「縄文ZINEvol.1」の草刈さんのコラム。

雑誌「縄文ZINEvol.1」の草刈さんのコラム。

赤松さきほど話題に出た「ワンネスミーティング」について教えてもらえますか?

草刈2012年に霧ヶ峰の近くで行った「縄文と再生」というテーマを掲げた野外パーティです。それ以後は代官山にあるUNITで年に一回のペースで開催していますが、一言でいうと、クラブカルチャーの中で縄文や民族的な世界を表現するということをやっています。音楽とダンスを楽しむクラブカルチャーというのは縄文にすごく近いんじゃないかと思っていて。縄文時代はまだ国家が生まれてないし、時間の感覚もゆっくりしていて貨幣もない。ストリートというのは、どこにも属さない場所だと思っているのですが、今の社会が大事にしてる価値観から自由であった縄文時代が、まさに現代社会におけるストリートと非常に似てるんじゃないかと思うんです。現代の生活の中で縄文を位置づけた時に、私はクラブカルチャーとの親和性みたいなものを感じるんですね。

「ワンネスミーティング」フライヤー。(ご本人より提供)

「ワンネスミーティング」フライヤー。(ご本人より提供)

「ワンネスミーティング」の会場風景。(撮影:廣川慶明)

「ワンネスミーティング」の会場風景。(撮影:廣川慶明)

赤松その発想、すごい面白いですね!謳ったり踊ったりするイベントはもともと好きなんですか?

草刈そうですね。1990年代後半から野外にサウンドシステムを持ち込んでイベントをするレイヴパーティーがはやり始めたんですよ。その頃にFUJI ROCK FESTIVALも始まったし、ロックやテクノ、ダンスミュージックのパーティーに行って、自然の中に大勢の人が集まって一晩踊り明かして、太陽が昇ったときにみんなでワーッて喜びの歓声を挙げるっていうのがめちゃくちゃ楽しかったんです。普通にはなかなかできない体験でした。そういう自然との一体感とか会場にいる人たちと楽しさを共有する。「シェア」という言葉は、おそらくその頃から使われ始めたのかなと思ってるんですが、参加しながらも「シェア」という体験を面白いと思っていたので、それをうまく本の世界に落とし込めないかなぁと考えていました。そのうちに、参加するだけじゃなくて自分たちでイベントをつくることもやりはじめたという。

赤松なかなか大胆で壮大ですね。

草刈はい。私は普段パソコンの前で座っていることが多いし、紙の上でいろいろな計画を考えていくタイプなんですが、実際に現場で動くダンサーや DJ、ミュージシャン、そういう人たちの表現が自分の予想をはるかに超えて、目の前に現れる快感がすごく好きなんです。

去年のワンネスミーティングでは、妊婦さんが乳首だけ隠した毛皮1枚の状態でいきなり出てきて、こん棒を持って踊りました。もちろん事前に知らなかったので「やられたな」と(笑)。そういう時って、みんなハッピーじゃないですか。仕事の世界だと、ハプニングを楽しむ瞬間というのは少ないんだけれども、イベントやパーティーって生モノだし、いろんな人がたくさん関わっている世界では、思ってもみなかったことが起こりやすい。そういうのが自分にとっては面白いし、アクシデントやハプニングを楽しめる社会になればいいなって常々思っているところが、オーガナイズを年に一回でもやっているモチベーションになっているのかなと思います。

ワンネスミーティングの「縄文SITE」にて。(撮影:廣川慶明)

ワンネスミーティングの「縄文SITE」にて。(撮影:廣川慶明)

時代の空気を吸い、アウトプットしてくのが編集の醍醐味

赤松

「オルタナティブな価値観を取り込んだり、既存のものを再編集するのが好き」

とブログに書いていましたね。草刈さんにとって編集とは何ですか?

草刈何かを編集するということは、時代に満ち満ちている気分やムードを文字と一緒に表すことだと思います。表現というのものは、何もない状態から出てきたものではなく、何かから影響を受けなければ生まれないと思うんですよね。それをいかにキャッチするかが大事だと思っていて。その時代の空気を吸って、そこで何かを得て今ならこの組み合わせだというものをアウトプットしていくのが編集の醍醐味だと思っています。

世の中にはたくさんの価値観が出ていて、既に決まった伝え方になっているものもある。ただその価値観は、別な見方をすれば全然違うものになる可能性を秘めていると思うんです。たとえば、世代を超えた大事なことを伝えたいときに、前の世代では通用した表現だとしても、若い世代には少し表現方法を変えてポップに再編集してみるとか。

赤松ポップに再編集するとは、どういうことでしょうか?

草刈ポップというのは、いろんなデザイナーさんから学びました。ダライ・ラマ14世の講話を絵本にした『愛って何だろう?』の編集を担当したときは、アート・ディレクターのタナカノリユキさんとイラストレーターの大塚いちおさんからポップの力をすごく見せつけられました。

Love?愛ってなんだろう (マーブルブックス)

Love?愛ってなんだろう (マーブルブックス)

吹き出しだけシルバーに印刷したり、思わず「ん?」と気になる要素を取り入れることで、同じテーマでもデザインをポップにするだけで伝わり方が全然違うんです。ダライ・ラマの本はそれまでもたくさん出版されていましたが、硬派で真面目な本が多く、私には取っ付きづらかったんですが、絵本という伝え方にしたことで、こんなにもメッセージが受け取りやすくなるのかと衝撃を受けました。

伝え方を変えるだけで、今まで自分の見ていた世界が全然違う見え方になり、こんなに面白がれるんだっていうことが分かったんですね。これがポップの力。DTPの技術もものすごく上がって、写真やイラスト表現がどんどん多様化していた頃なので、いろんなクリエイターの方と仕事をするのが楽しかったです。

世の中に足りていないものを出したい

赤松一見マイノリティにみえるものを掘り起こし、分かりやすく発信するお仕事が多い印象があります。今ではどこでも目にする「オーガニック」について、今から20年前のご編著に書かれていらっしゃることに驚きました。「オーガニック=自分自身で感じる気持ちよさ」という定義は今でも新しく感じます。

草刈あの本を編集する前は、表参道にあるクレヨンハウスの編集部に勤めていました。クレヨンハウスは、子ども、女性、オーガニックを方針にしていて、地下にはオーガニックレストランとマーケットがありました。そこで初めてオーガニックという考え方にふれて、自然に近いあり方というのは大事なことだと思っていたんですね。農薬を使っていく農業の在り方と相対する概念として「オーガニック」が生まれたと思うんですが、当時は野菜やコスメなども今と違って、どちらかというと健康問題を抱えている人にむけた存在でした。だから、世間が認識しているオーガニックというものの見え方を変えたかったんです。農薬が問題だといっても特に若い世代には響かない。どうしたらいいだろうって思った時に、オーガニックの定義を「自分自身で感じる気持ちよさ。」にしようと閃いたんです。

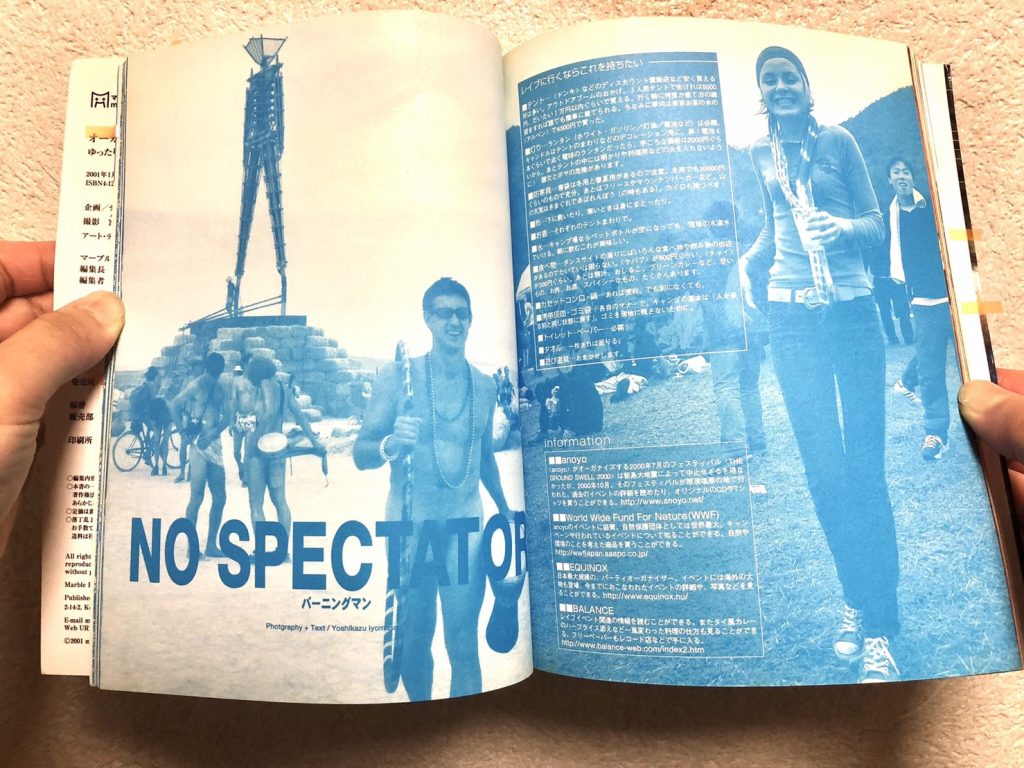

赤松個人的には、バーニングマンのコラムが一押しです。

草刈気に入ってもらえて嬉しいです。あのコラムはバーニングマンに既に何度も通っていた知人に書いてもらいました。本の出版後、当時よく遊んでいた仲間と行きましたけどね。バーニングマンは、1986年にサンフランシスコのベイカー・ビーチで、若者たちが2.4mの木製の人形をつくって燃やしたことから始まりました。場所をネバダ砂漠に移し「傍観者になるな。表現者であれ。」というスローガンを掲げているイベントで、参加者が自らつくりあげる場所なんですよね。人形が大きくなるにつれ、今では数万人集まるイベントに成長しているんですが、「周りをどう楽しませるか」という認識で場がつくられているから、中には一糸まとわない全裸にシルバーを塗って「私自身が作品である」と表現している強者もいます。

赤松とても激しいですね。草刈さんはそこで一体どんな表現をされていたんですか?

草刈1週間分の水や食糧を調達して、トラックを借りて行ったので行くだけでも大変で、あまり表現らしいこともしていないんですが、みんなでドームテントをたてて、中を和風のチルアウトスペースにして、外はダンスフロアにして楽しみました。

ほんと、ああいうシーンに行き始めてから、知り合う友人も増え、「自分自身で感じる気持ちよさ。」に気づき始めたんです。そういう体験をベースに本をつくれば、すごくポジティブな気持ちでオーガニックっていう言葉を受け止めてもらえるんじゃないかと思って。

赤松抽象度を高くしないと、なかなか持てない視点ではないでしょうか?

草刈はい。ある意味オーガニックブームの先駆けになったと思います。この本が出版されたことで、少しはオーガニック関連の本が世の中に出やすくなったと思うし。ある広告代理店のプロデューサーが編集部に来て「こういう本が欲しかった。」と言ってくれました。ちょうどサスティナブルという言葉がで始めた頃で、その後エコロジーとかライフスタイルをテーマにした雑誌などもいろいろ創刊されていました。私も時代が求めるものを出せたのかなと。今振り返るとあの頃はSNSも登場し、新しいことをやり出す人が多かったです。私もそういう時代の空気を吸って、「今の世の中にこれが足りてない」と根拠もなく思って本の企画書を書いていましたから。

赤松すごい。直感ですか?

草刈編集者の勘なんですかね。その頃マーブルブックスというできたばっかりの出版社にいて、若者向けの書籍シリーズの編集をしていたのですが、とにかく早く新しいことをやるというところに価値をおいていました。売れる著者を捕まえて着実に売れるものを出すのが一番なんですが、それが新しい出版社だとなかなかできない。できないんだったら誰もやってないことをやろうと、自分が思いつく限りの新しい企画をどんどん出そうという気持ちがその時はすごく強かったです。それが編集者としての勘を養うことになったんだと思います。

赤松そういえば以前、ラフ図を描くのが好きだと。

草刈ラフを黒い太いサインペンで描くのが好きで、描いているといろいろと発想が湧くんです。ここにこういうイラストを配置して、ここに写真を置いて、見出しはここに、という作業は読者からは見えませんが、実際に自分の頭の中で描いてたものがリアルな形になっていくのがすごく面白い。デザイナーや写真家によってテイストは違うし、それらを編集物と結び合わせた時に、自分の頭の中で描いてたものよりもはるかにいいものができた時は感動します。それこそワンネスミーティングと同じ感動ですね。

赤松同じ感動ですか?

草刈同じですね。自分の持ってる力なんて、本当にちっぽけですが、力のある人が寄り集まって、すごくいいものができたときは、何事にも代え難い感動が湧きおこります。マーブルブックスのときも、たとえ大御所のデザイナーさんだとしても「このデザイナーさんとやると、いいものができるに違いない」と思ったら、臆せず依頼しにいきました。

草刈さんが編集を担当した『「いいね」vol.54 未来をひらくヴィーガンへの道』(クレヨンハウス)のイラストラフ(撮影:廣川慶明)

草刈さんが編集を担当した『「いいね」vol.54 未来をひらくヴィーガンへの道』(クレヨンハウス)のイラストラフ(撮影:廣川慶明)

世界は境界線で引けるものじゃない

赤松そんな草刈さんに影響を与えたことって何かありますか?

草刈たくさんありますが、昔SCUMをやっていた頃に新宿御苑の模索舎というちょっと特殊な書店に通ってたんですね。そこはミニコミ系やサブカル系の本とか、労働者の解放など、いろんな活動をしている人たちの政治的主張について書かれた本を扱っている書店だったんです。そこで創刊されたばかりの『Quick Japan』(太田出版)という雑誌の世界観に触れて衝撃を受けました。具体的にいうと、テレビや新聞が取りこぼしてしまうようなニュースが載っていて、等身大なジャーナリズムという編集方針に共感しましたね。

また、クレヨンハウスの仕事でシュタイナー教育に触れる機会があり「にじみ絵」って知ってますか?濡らした画用紙に絵の具を落としていって、色が混ざりあっていく様子を自由に楽しむ遊びなのですが、AとBの色を足したらCになるということを伝えるのではなく、周辺に混じり合う世界があるということを感覚的に知るという教育なんですね。あれを知って、多種多様な人々がいて、お互いに影響しあい、有機的なつながりの中で仕事をしたりしている社会の様子がグラデーションみたいだなって思うようになりました。実はにじみの中に真実があり、世界はグラデーションであるというね。

このことは、人間関係にも影響を与えたと思います。今持っている自分の判断基準だけで相手を判断しない。心の中にグラデーションを持っておくことで、自分も相手も社会もじわじわ変化するのだから変わっていく様子も踏まえてみていこう、むしろ変化するからこそ付き合っていられるというふうに。

少しずつ浸透してはいるものの、日本ではなかなか受け入れられていない教育の他、ヴィーガンや動物の権利についてもクレヨンハウスで書かれている。(撮影:廣川慶明)

少しずつ浸透してはいるものの、日本ではなかなか受け入れられていない教育の他、ヴィーガンや動物の権利についてもクレヨンハウスで書かれている。(撮影:廣川慶明)

赤松なんだか、草刈さんの子ども時代が気になってきました。

草刈私は北海道の片田舎で育って、小学校3年生まで函館から車で40分ほどの漁師の村に住んでいました。植物がどんどん生い茂って、アスファルトに突き当たっても伸びていくような自然の勢いだとか、強さみたいなものを子どもの時にたくさん目の当たりにしていました。北海道の自然は原生林に近いところがあるので、そのような自然の中で遊んだ記憶が、おそらく自分の中に無意識レベルで入っているのだと思います。そういう背景があるからこそ、自然な状態からいかに人間は文明をつくってきたのかを探ることにも興味があるんだと思います。

縄文時代も自然にどっぷり浸かって生きていた人たちだと思うけど、完全に自然界の中に埋もれてるわけではなく、集落の周りを火で焼くなどをして、原生林との間に緩衝地帯をつくることで、ちゃんと自然界と距離を取ってるっていうことが分かるんです。それこそ、自然界と人間との間にグラデーションがあるわけですよね。人間が自然を征服するというよりは、緩衝地帯をつくって適度な距離感で人間が生活する空間をつくっているからこそ、狩猟採集のライフスタイルが1万年も成り立ってきたのではないかと思います。現代においてはその距離感が分からなくなってるから、野生動物が出てきてしまい、たくさんの命が奪われている。縄文に関わっているのは、縄文人の自然界との付き合い方だったり、さまざまな災害があった時にどうやって切り抜けてきたのか、その生き抜き方に興味があるんです。人間を見る面白さというか、本質にさわるような部分がやっぱり好きなんだと思います。

祭りとは、自分らしさの発見のために人が混じりあう空間

赤松理想の世界のイメージってありますか?

草刈端的に言うと、共存共栄かな。それぞれが差異を認め合う社会というか、経済的な部分で人を判断するのではなく、その人の背景を理解しながら「お前も大変だよな」と励まし合える、そういう理解を互いにしながら生きていける世界がいいなって思います。そのためにもやっぱり祭りかなと……(笑)。

赤松祭りですか。

草刈はい。縄文遺跡からも祭りの痕跡は出ているんですよね。どうやらお酒も作っていたみたいだし、集まって一晩踊り明かすとか、やってたんじゃないかなと想像するんですよ。現代の祭りもさまざまな人が混じりあう空間で、大きなフェスでなくてもいいんですが、それぞれの人が自分らしさを発揮できる場所を持てるようになるのが理想的だと思いますし、そういう混じりあう空間がもっとたくさんあればいいなと思います。

「ワンネスミーティング〜縄文と再生」で行われた『勝手に御柱祭!』のイベント風景。御柱を会場内で曳き回している。(撮影:廣川慶明)

「ワンネスミーティング〜縄文と再生」で行われた『勝手に御柱祭!』のイベント風景。御柱を会場内で曳き回している。(撮影:廣川慶明)

赤松自分らしさということですが、草刈さんは自分をどういう人間だと思っていますか?

草刈ある種の変態かもしれない(笑)。本当に混沌としていて、ごちゃついた人間だと思っています。

当時の社会を想像しやすくするように

赤松草刈さんのブログや記事を読むと、縄文をはじめ、今はいない存在をうまく伝わるように言葉にされていると感じます。触れることも見えることもできない人や時代の想いをどのように捉え、文章にされていますか?

草刈縄文時代のような文字の記録がない時代は、わからないことが多いです。発掘されて、それが分析されるのにも時間がかかるし、いろんな説はあるんだけどそうだとも言い切れないジレンマがいつもあります。そのためにも博物館だけではなく遺跡にも足を運び地形を感じたり、当時の風景をイメージすることを大切にしていますね。あと、なるべく行った先でキャンプをするとか。あと精神性を理解するためにスピリチュアルなことへの理解を深めるとか。縄文旅はいろいろ行っているのですが、なかなかまとめきれていません。ただ、縄文文化を紹介するような仕事のときには、研究者の話を聞いたり論文を読み、当時の社会を想像しやすくするように心がけています。

赤松ありがとうございます。最後になりましたが、ライターとして大事にされてることを教えてください。

草刈どうしても情報量が多くなるので、うまくするっと読ませることを気にしています。あと、縄文以外のテーマでも、なるべくルーツというものを書いていくようにしたいです。今私たちが享受している文化は、今の人たちがゼロからつくったわけじゃなく、前から引き継いでるものがあるからこそ、今のような技術を持てているということだと思うので、歴史や文化や民族的なことを書くときも、なるべくその時代の前のことも調べて、記事に入れることができるなら入れたいと思っています。

他にも、クライアントワークで名前を出さない仕事もいっぱいあるのですが、人がそれを読んでハッとさせられたり、違う価値観や新しい世界を知るきっかけになれるように研鑽を積んでいきたいです。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

草刈さんのお仕事の経歴一覧を見せていただいたとき、ライター、編集のお仕事の多さもさることながら、企画や制作も多く、そのうえ縄文のイベントも立ち上げられていて、一体どんな思いでこの時代を生きているのか?と興味をそそられました。

草刈さんに直に会ってみたい気持ちが抑えきれず、手掛けてこられた雑誌や本を受け取るという名目のもと、高台の上の”縄文的引っ越し”をされたという東京都小金井市にある、「はけの森カフェ」で会っていただきました。30分以上遅れて到着した私を、笑顔で迎えてくれた草刈さん。はけについて教えてくださったり、アイヌモシリ一万年祭での取材や、ホピ族のこと、ワンネスミーティングについて、まるで少女のように目をキラキラ輝かせながらお話してくださいました。記事を書いている最中、何度、一万年前に自然と共に生きた人々を想像したことでしょうか。私たちは、これからどこに向かい、何を受け継ぎ、託していくことができるのだろうか?そんなことを、考えさせられました。

インタビューの最後に「本を出すのが一つの目標」とお話してくださいました。一体どんな世界を見せてもらえるのか、今からとても楽しみです。次回もどうぞお楽しみに!