ホヤやサンゴの研究から人間の生き方を問い直す。沖縄科学技術大学院大学教授・佐藤矩行さん【インタビューシリーズ「未知の未来が生まれる出会い」】

インタビューシリーズ「未知の未来が生まれる出会い」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、沖縄県恩納村に拠点を置く沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究者にお話を聞くオリジナルコンテンツです。

研究者はこの宇宙の様々なものを対象に、世界中の誰もがまだ知らないことを発見し、人類の知を広げています。そのひとりひとりの研究者は、どのような視点で世界を切り取り、理解しようとしているのでしょうか。その視点を知ることで、私たちの世界観は大きく広がっていきます。先駆的な研究と沖縄の風土が交差するOISTから、未来に向けた新しい視点と出会いをお届けします。

第一回は、マリンゲノミックスユニットの佐藤矩行さん。脊索(せきさく)動物のホヤに着目し、そのゲノム(ある生物種を規定する遺伝情報全体)を読むことから発生と進化を探る研究を長年続けてきた佐藤さんは、OISTに着任してから研究対象を広げ、サンゴや褐虫藻(かっちゅうそう)など、さまざまな海の生き物の研究にも取り組んでいます。ホヤやサンゴから人間は何を学ぶべきか伺いました。

(構成・執筆:荒舩良孝)

沖縄科学技術大学院大学マリンゲノミックスユニット教授。

1945年8月生まれ。新潟県出身。東京大学大学院理学研究科博士課程中退。博士(理学)。京都大学理学部動物学教室にて、無脊椎動物のホヤをモデル生物にして動物の発生と進化の研究をしてきた。2009年より沖縄科学技術大学院大学に活動拠点を移し、サンゴ、褐虫藻、オニヒトデなどの研究にも取り組むようになった。2005年に動物の進化発生学の分野で大きな業績を挙げた研究者に贈られる国際賞「アレキサンダー・コワレフスキー メダル」を、2010年に発生生物学分野の国際賞「エドウィン・コンクリン メダル」を、ともに日本人研究者として初めて受賞。2006年に紫綬褒章を受章。

生物全体を理解したいと思い

ホヤゲノムの解読に挑戦

西村今日は伺いたいなと思っていることが2つあります。1つは、佐藤さんがホヤの研究をずっとされてきていることで、脊索動物から脊椎動物や人類への進化のつながりが見えているのではないかと思います。

もう1つは、近年、サンゴの研究もされているということで、サンゴと褐虫藻との共生関係はなぜ可能になっているのかとか、そういうようなお話が伺えればと思っています。この2つの話題のどちらからスタートしたらいいか、少し迷っています。

佐藤正直に言いますと、私は自分のことをサンゴの研究者だとはあまり思っていません。ホヤは、長い間研究をしてきまして、自分ができる範囲のことはやってきたかなと感じています。ホヤとの出会いは今から45年ほど前です。発生と時間の関係を調べる研究や、脊索のできるメカニズムなどを研究してきました。

しかし、それぞれの器官の発生を個別に研究していても、個体としてのホヤや脊索動物全体の理解につながらないと思うようになったのです。そこで、発生の時間の軸を延ばしていくことで、進化に結びつけられないかなと考え始めました。このときは2000年代に差しかかるところで、ちょうどゲノム研究の黎明期でした。それまでホヤについてはいくつかの遺伝子を個別に調べていたのですが、すべての遺伝情報(ゲノム)を読まなければ、本当の理解にはつながらないと思うようになったのです。

当時はゲノムを解読できるのは専門の解読センターや大型研究プロジェクトくらいで、大学のひとつの研究室でゲノムを読むことは現実的ではありません。しかし、日本のゲノム研究を強化するためのミレニアム・ゲノム・プロジェクトが2000年から開始され、その中のゲノム生物学プロジェクトの一環としてホヤゲノムの解析計画を加えて頂きました。偶然にも同じ時期にアメリカ・エネルギー省のジョイント・ゲノム研究所でもホヤゲノムを解析しようという話が持ち上がり、友人のマイケル(マイク)・レビンを通して、私に声をかけてくれました。

おかげで、ホヤゲノム解析はとてもスムーズに進み、アメリカの科学雑誌『サイエンス』の2002年12月13日号にホヤゲノム解析の論文を掲載することができたのです。

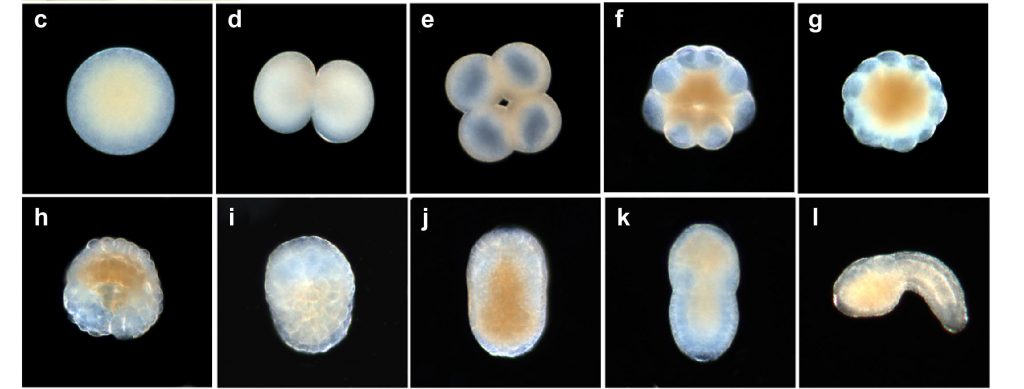

ホヤゲノム解析の論文が掲載された科学雑誌『サイエンス』。表紙は受精後12〜14時間後のカタユウレイボヤの幼生。

ホヤゲノム解析の論文が掲載された科学雑誌『サイエンス』。表紙は受精後12〜14時間後のカタユウレイボヤの幼生。

西村すごく大変だったとおっしゃっていたやつですね。

佐藤それは大変でした。この研究はダニエル(ダン)・ロークサー、マイク・レビンと私の3人が主催していたのですが、ちょうどこの論文を書く時期と、ダンの奥さんの初出産の時期が重なってしまいました。しかも、そのことを彼は言わないわけです。私とマイクがダンに何を聞いても、ダンからはまったく返事が来ません。

2002年はゲノム解析が終わった生物は、まだ数えるほどしかありませんでした。しかし、その翌年にはさらにたくさんの生物ゲノムの解析結果が発表される兆しが見えていたので、発表するのはこのタイミングしかありませんでした。ホヤは進化を考える上ではとてもいい生物なので、とにかく2002年中に論文を書こうと私やマイクが言っても、ダンからは返事がありません。

業を煮やしたマイクは、とうとう怒りだしてしまいました。ところが、10月くらいなって赤ちゃんが生まれると、ダンは急に働き出し、論文を書き始めたのです。こんなことは日本では考えられないことですが、ダンやマイクはサイエンスの編集者とちゃんと話をつけて、突貫工事で論文を書き上げました。

私はダンとマイクの間に入ったり、いろいろと調整したりと、奔走しました。日本とアメリカでは時差も大きかったこともあり、論文を出版した直後に溶血性貧血症になってしまいました。私は風邪だと思っていたのですが、妻が私の変化にいち早く気づいて、その年の年末に入院しました。

ホヤの論文が出版された後、ダンと、ホヤよりも原始的な生物であるナメクジウオやギボシムシのゲノムを読もうと提案がありました。私は病気をしたこともあり、ダンについていくだけでしたが。結局、2008年にナメクジウオのゲノム解析結果の論文を、2015年にギボシムシのゲノム解析結果の論文を発表することができました。

脊椎動物のゲノムは他のグループがたくさん解析していますので、私としては、ホヤ、ナメクジウオ、ギボシムシのゲノムを解析したことで、脊索動物の進化を考えるうえで必要な情報は手に入ったと思っています。

ナメクジウオのゲノム解析結果の論文が掲載された科学雑誌『ネイチャー』(左)とギボシムシ(右)

ナメクジウオのゲノム解析結果の論文が掲載された科学雑誌『ネイチャー』(左)とギボシムシ(右)

脊索がどのようにできたのかは、

まだ解明されていない

西村ホヤゲノム解析をはじめるきっかけとして、ひとつひとつの器官のメカニズムを還元的に研究したのでは、生命のことは理解できないということをおっしゃっていました。メカニズムと流れであったり、メカニズムと環境というように、組み合わせることで見えることはありますか。

佐藤それは、なかなか答えるのが難しいですね。

西村概念的には、メカニズムだけではなく、流れを見ないといけないというのは、よくわかりますが、実際にはそれらがかみ合わないのでしょうか。それとも、組み合わせ方がわからないということですか。

佐藤やはり脊索動物を語るときには、脊索がどのようにできてきたかということが一番重要になります。それで脊索の発生のメカニズムを研究してきたわけです。

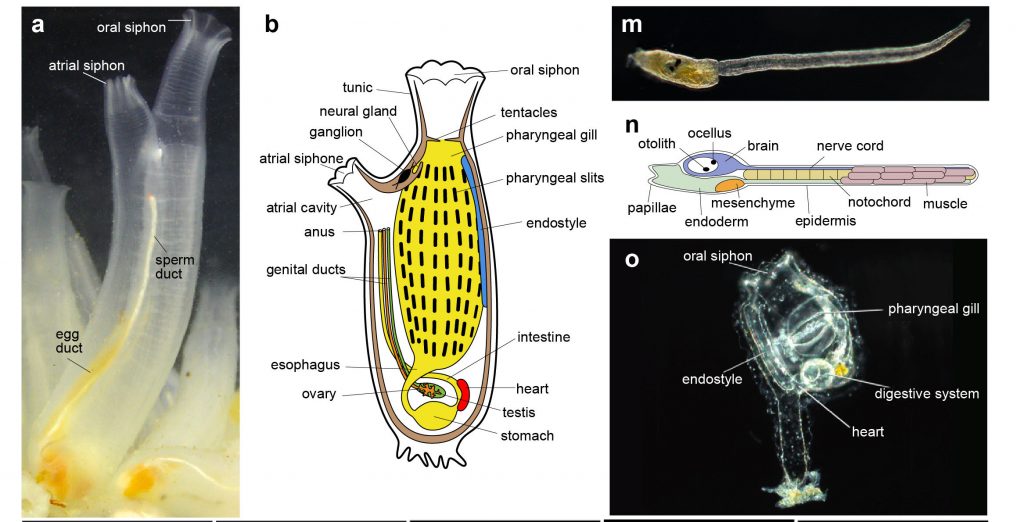

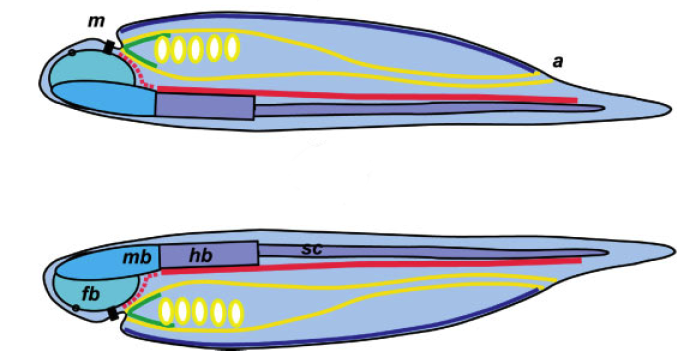

ヒトをはじめ、脊椎動物は中枢神経が消化管の背側を走っています。しかし、昆虫や環形動物などは中枢神経が腹側を走っています。現在の進化発生学では、この背腹の逆転が脊索動物の誕生の重要なポイントになっていると考えられていますし、実際にこの説を証明する遺伝子がどんどん発見されています。脊索動物のナメクジウオやホヤ以降に現れた動物では背側で発現する遺伝子が、ウニやギボシムシなどでは腹側で発現していることがわかってきました。そのため、背腹軸の逆転こそが脊索動物の起源であるという説が、現在、圧倒的に支持されています。

ウニやギボシムシなどは消化管に対して中枢神経が腹側に現れるが、ナメクジウオやホヤなど脊椎動物に近い生物は中枢神経が背側に現れる。

ウニやギボシムシなどは消化管に対して中枢神経が腹側に現れるが、ナメクジウオやホヤなど脊椎動物に近い生物は中枢神経が背側に現れる。

ただ、私の意見はちょっと違います。確かに、この現象に関係する遺伝子の発現する場所は背腹逆転しているのですが、背腹が逆転したからといって、脊索ができるとは限らないと思うのです。脊索がどのようにできるかをしっかりと説明することができない限り、この問題は解けません。

私は、動物の祖先は、せん毛を動かして泳いでいたのですが、私たちの祖先は、ある時期に、たぶん、せん毛で泳ぐのを止めて、尾をつくり、尾を動かして泳ぐ形式になったのだと思います。そのときに、どうしても脊索が必要で、それから両側に筋節っていう筋肉が必要となり、私たちの体ができあがってきたという説を展開しています。

多くの人たちは、この説に半信半疑という状態です。もう少し経ったら信じてもらえるのではないかと思っていますが。

西村この説はおもしろいですね。尾ができて、頑張らないといけなくなったから、たくさん食べるようになったと。そして、たくさん食べるためにいろいろな機構をつくっていくので、どんどん複雑な生物になり、それが巡り巡って人間と脳になっていくということですね。

佐藤そのとおりです。ホヤには、まだまだおもしろいところがあります。実は、ホヤは被嚢(ひのう)と呼ばれる厚い皮に覆われている被嚢動物です。被嚢動物はホヤの仲間だけです。この厚い皮はセルロースでできています。

西村硬いのですか。

佐藤硬いですね。硬い原因はセルロースだけではありませんが、ホヤは動物で唯一セルロースをつくることができる生き物です。ホヤがセルロースをつくる能力をもつようになったのは、遺伝子の水平転移だと思います。今、私たちが持っているデータを検討していくと、放線菌などの細菌の持つゲノムから、遺伝子またはゲノムそのものが水平転移してきて、ホヤの祖先のゲノムの中に入ったと考えられます。そして、ホヤの祖先だけは、この遺伝子を非常にうまく利用して自分でセルロースをつくる能力を獲得することができたので、セルロースの被嚢をつくっているのでしょう。

実は、水平転移してきたセルロース合成酵素の遺伝子は、もうひとつ、別の働きをしているらしいのです。ホヤには、オタマジャクシ型をした幼生の時期があります。この幼生には付着突起という場所があり、そこにセルロース合成酵素が発現して、変態を誘導する可能性です。

これは他の脊索動物と比べてみても、少し変わっています。例えば、ナメクジウオは昔、無頭類と言われていて、尻尾や脊索はあるけれど、頭部が不完全なのです。ナメクジウオから脊椎動物への進化の流れは、神経を発達させ、頭やあごをつくり、頭部を発達させてきた歴史として理解することができます。

一方、ホヤはセルロース合成酵素の遺伝子をうまく使うことで、外側にセルロースを主成分とする硬い皮をつくり、変態を誘起できるようになりました。ホヤは変態して岩などに付着する成体になると、口を2つ開けた形になります。ホヤの発生の様子を見ていると、とにかく発生を速く進めて、早く成体になりたがっているように見えるのです。

ホヤの幼生の大きな特徴のひとつは、決して口を開かないことです。他の生き物は、幼生の間に、たくさんのえさを食べ、大きくなってから変態します。しかし、ホヤは幼生の間は口を開かずに、できるだけ早くどこかの岩に貼りついて変態します。付着突起でのセルロース合成酵素は、この岩などに貼りつくときに関与していると考えています。

西村なんで、岩にくっつくと変態するのですか。

佐藤ホヤの幼生が、岩にくっつく器官(付着突起)にセルロース合成酵素の遺伝子を発現させると、変態が起こるのだと思います。動物というのは、結構、悲しい生き物ですよ。植物は光合成できるので、自分たちだけで生きていけます。しかし、動物はエネルギーとして他の生き物を食べて生きる必要があります。自由に動くことができるから動物と呼ばれるわけですが、これは動かなければエサが得られないから動いているだけなのかもしれません。動かなくても生きていけるのであれば、そうしたかったのかもしれないなと思うこともあります。ホヤは岩にくっついて2つの口を開けていれば、エサとなるプランクトンが海水から入ってきてくれます。これはある意味で最高の姿ではないでしょうか。

西村確かに、ホヤは動かないですね。

佐藤ホヤは動かないからエネルギーが減りません。海水から入ってくるプランクトンだけを摂取していれば、ボーッとしていてもいいというか。これほどいい生き物はいないと思います。擬人的な表現で申し訳ないのですが、だから早くこの姿になりたいというふうに進化してきたのだと思っています。

人間は動物の中でも

一番悲しい生き物

西村それはおもしろいですね。そういう意味では、サンゴもホヤ似ていますね。サンゴも動物寄りの生き物だと理解しています。植物じゃないのに、黙っていると褐虫藻(かっちゅうそう)が協力してくれる。

佐藤サンゴは刺胞(毒針)を使って食べ物をたくさん取り込んでいますが、やはり褐虫藻と共生して、いろいろなものをもらえるのは、とても大きなことだと思います。

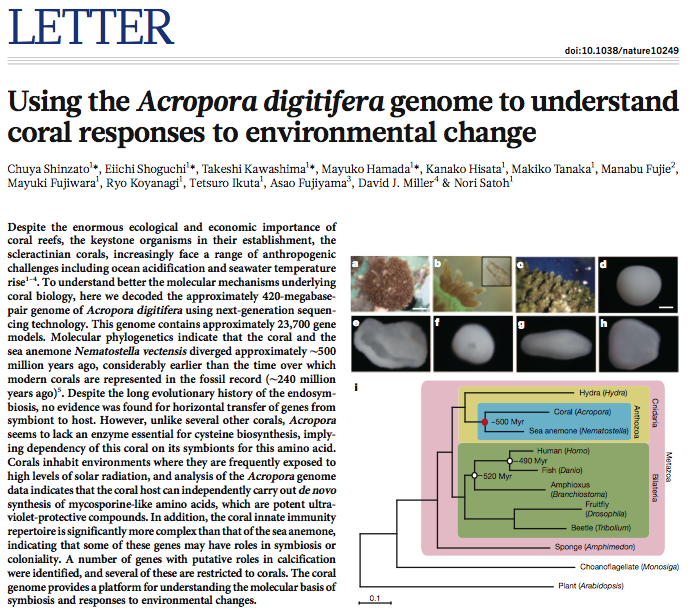

サンゴは、私が沖縄科学技術大学院大学(OIST)に来てから取り組み始めた研究対象です。当時、OISTには神経科学系の研究者がたくさん集められていました。私は「沖縄はこれだけきれいな海に囲まれているのだから、一人くらい海の生き物を研究する人間がいてもいいだろう」という程度に勝手に思っていました。

OISTに来て驚いたのは、当時としては最先端の分析機器である次世代(第二世代)シーケンサーが1台設置されていたことです。でも、周りは神経系の研究者ばかりなので、正直言って、誰も使っていなかったのです。最先端のシーケンサーがあるのに、誰も使ってないのはもったいないと思い、私たちで使うことにしました。

私がOISTに研究室をつくったときに参加してくれた研究者の一人に、新里宙也さん(現・東京大学大気海洋研究所准教授)がいます。彼は沖縄出身で、ゲノム解析の相談をしていたときに「沖縄だからサンゴのゲノムを読みましょう」という話になったのです。このあたりは、結構、いい加減な決め方ですね。

このときは2009年ですから、サンゴのゲノムは解読されているものと思っていたのですが、調べてみるとまだ誰もやっていませんでした。そして、2年くらいかけて解読して、2011年8月にはネイチャーに論文を掲載することができました。OISTはまだ設立準備段階だったので、世界から見れば知名度がほとんどない状態でした。ですから、OISTの研究者が中心となって執筆したサンゴゲノム解読の論文がネイチャーに掲載されたことは、世界中の研究者が驚いたと思います。

ゲノム解読に使用するシーケンサーは、現在、第三世代のものが利用されています。サンゴゲノムは、第二世代のシーケンサーだけを使って解読された初めての動物ゲノムとなりました。そういうこともあって、世界の人たちから驚かれたのですが、やっている自分たちは必死で、あまりそこまで気がつきませんでしたね。

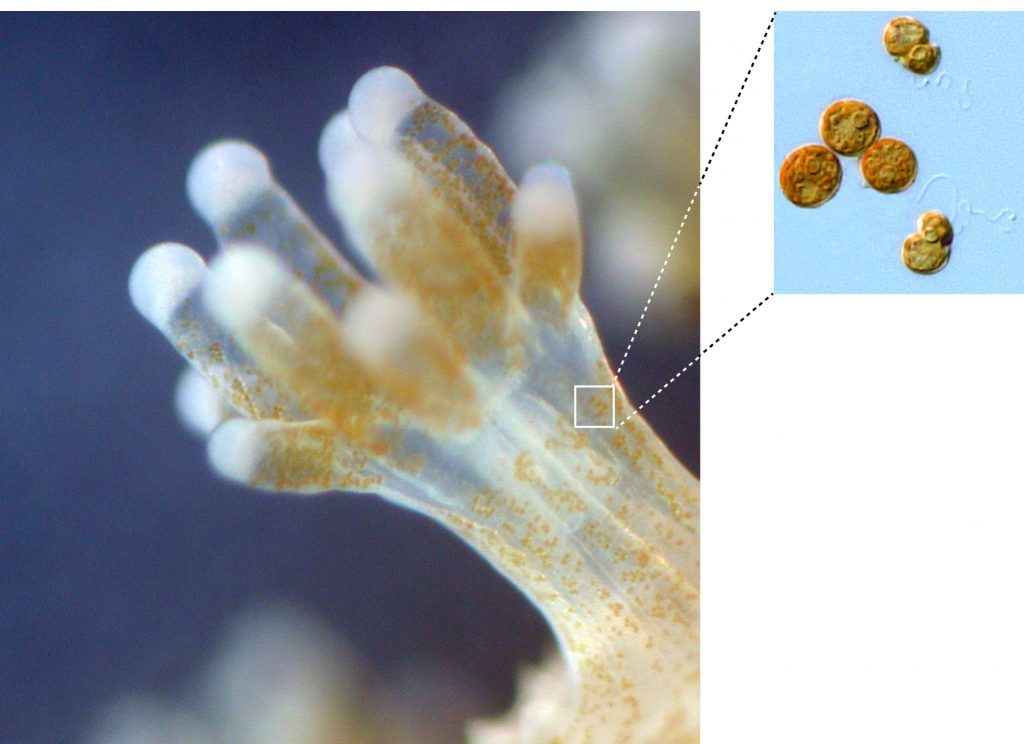

サンゴの一番の特徴は、褐虫藻と共生関係を結んでいることです。この共生関係はとても強固なもので、褐虫藻がサンゴから抜け出してしばらくすると、サンゴは白くなってしまいます。褐虫藻がいなくなってしまうと、サンゴは白化して死滅してしまいます。

そのような事情もあることから、サンゴゲノムの次は、褐虫藻のゲノムを解読することになり、2013年にその成果を発表することができました。サンゴだけでなく、褐虫藻のゲノム解読も手がけたことで、私たちの研究グループの国際的な評価も上がっていったと思います。

西村少し話が戻りますが、佐藤さんのお話の中で、「動物は悲しい生き物」という表現がありました。動くようになった帰結として、人間はすごく悲しい動物なのかなと思うのですが。

佐藤私はそう思います。人間は、動物の中でも一番進化していて、一番悲しい生き物だと思います。しかも、これだけ知能というか、技術が発達してくると、技術を制御するだけの頭脳を持ち合わせてないことも露呈してきています。科学の進歩について、一度、きちんと考えないといけないのではないでしょうか。私たち人間が、この地球の中で他の生物たちと協調しながら生きていくことをまじめに考えないと、相当まずい状況になっています。

西村技術にしろ、知識にしろ、手に入れることにはあまり意図はなかったと思います。その手にしてしまったものを、どのように使っていこうとあとから考えている状態だとしたときに、人間は技術や知識とどのように向き合っていくべきだとお考えですか。

佐藤私は、もうある程度、科学の進歩はやめた方がいいという、どちらかというとそういうものの考え方です。今年のノーベル化学賞は、ゲノム編集技術であるCRISPR/Cas9を開発した研究者に贈られました。私は、あの技術が登場してから、遺伝子の機能には興味を失いました。

私がずっと関わってきた発生の研究は、遺伝子を壊す研究でもあります。そのため、私は、ずっと遺伝子を上手に壊す方法を探してきたともいえます。CRISPR/Cas9は、ある意味で、私たちが追い求めていた技術でもあるのですが、ここまで発達してしまうと、私たちが考えていたのとは別の方向に向かってしまっているような気がします。

西村しっかりと遺伝子のことを理解するというよりは、単に遺伝子の切り貼りだけをやっているというようなことでしょうか。

佐藤それに近いですね。

西村なるほど。しかも、切り貼りということは、元々の生物からまったく別のものをつくってしまうことにもつながりますね。

佐藤そういうことです。私の問題意識は、もうひとつあります。生物の研究をしていると、質と量の問題に行き当たります。生物の研究にあたっては、量的な結果がとても大切になってきます。しかし、実際に研究を進めると質的な結果を求めてしまう傾向にあります。例えば、ホヤの遺伝子を壊して、どのようなことが起きるかというときに、少ない実験結果から、きれいな質的に高い結果を求めてしまいがちです。

遺伝子を壊すことは、とても極端な話ですが、本当は、実験した個体でたまたま遺伝子の機能を失くさせただけかもしれません。生き物は、数万もの遺伝子がバランスを取りながらホメオスタシスを持たせているので、1つの遺伝子を壊してしまう状況は、本来であれば起こりえない状況です。そのような異常な現象を観察して、何かの結論を出そうとすると、間違った結論になってしまう危険性もあると危惧しています。

これから先、学問が進んでくると遺伝子発現の質的なレベルだけでなく、量的なレベルもきちんと理解していないといけないでしょう。例えば、ある遺伝子の発現量をとらえて、この数値を超えるとおかしいということがわかってくるとか、そのような理解が必要になってくると思います。そういうことを実現するために、どのようなアプローチができるのかは、今のところ、まだよくわかっていませんが。

細かいことはわかってきても、

大きな枠組みは謎のまま

西村それは個別のメカニズムではなくて、システムとして理解するということですか。メカニズム、システムだけでなく、時間を軸としたプロセスもありますよね。

佐藤プロセスもありますね。プロセスには生命体全体のプロセスもあれば、ひとつひとつの細胞内でのプロセスもあります。隣の細胞とどのように相互作用しながら器官をつくって、その器官がさらに個体をつくって、ということなのだろうとは思いますが。

西村それは可能なのですか。マクロとミクロをつなげるような感覚ですけれども。観察できることと個別の現象がつながってくるのでしょうか。

佐藤やはり、それに向かって実験系をどう組み立てられるかっていうことが問題となります。遺伝子を完全に壊してしまうと質的なものしかわからくなってしまいます。生物の体は、たくさんの遺伝子が絶妙なバランスで発現することで保たれています。今の研究手法では、その絶妙なバランスの部分をどんどん見失っていくような気がしてしかたありません。ただ、どうしたらいいのかが、まだよくわからない状況です。

西村元の質問が、科学技術にどう向き合っていけばいいだろうかだったのですが、例えば、何を理解するためにここまで発達した技術や知識を使っていくといいと思われますか。

佐藤どんどん細部まで分け入っていく方法はひとつの方法として確立されています。しかし、そのような方法ではなく、全体をしっかりと見て、計算するような方法が必要だと思っています。発生と進化の分野では、理化学研究所の発生生物学者である倉谷滋さんが、モデル計算分野の研究者である東京大学の金子邦彦さんたちと一緒に仕事をしていて、あのチームはお互いにいい議論をしているように見えます。ひとつのアプローチの方法かなとは思います。

西村細分化した個別の臓器などの働きを足し合わせるのではなく、個体としての生物全体を理解したいということでしょうか。つまり、人間の行動とか振る舞いみたいなものを扱うという理解でいいでしょうか。形態が同じでも、いろいろな動きを刷るというのは、人間でも動物でも同じだと思います。実際に研究できるのでしょうか。

佐藤そのあたりが進化の難しいところです。現在の進化の研究では、生態学的な考え方に加えて、発生学的な考え方が主流になっています。この考え方によって比較的小さな進化の過程が見えてきました。例えば、ある湖にいるイトヨはトゲが短いのに、別の湖にいるイトヨはトゲが長いという問題に、遺伝子が関わっていることがわかってきました。つまり、トゲの長さの違いが遺伝子発現の有無と対応づけられるようになってきて、進化の過程も追えるようになりました。

このような研究はどんどん増えていて、どれもとても重要な成果がたくさん出ています。しかし、進化においてややこしいのは、動物の体づくりの基本形は、6億〜5億年前のカンブリア期の動物の大爆発の際にほぼできあがってしまったということです。そのできあがったものを少しずつ直していき、環境などに適応できた集団が増えていったということになると思います。

先ほども触れたホヤの水平転移の話は、まさにそのくらいの年代に、ナメクジウオに似た祖先が細菌の遺伝子を取りこみ、大きな変化を起こしています。例えば、私がホヤの祖先と細菌の遺伝子を使って自由に生き物をつくっていいと言われたら、現在のホヤのようなものをつくったかどうかわかりません。でも、ホヤは発生の段階でオタマジャクシ幼生として尾や脊索を残しています。これらの尾や脊索は成体になると必要なくなりますが、すべて捨ててしまわないで残しています。

ですから、尾や脊索をつくることは、脊索動物として必要不可欠な発生過程なのだと思っています。ホヤ以降の動物は、体の基本設計が終わっていて、そこに何かを修飾することはできるけれども、基本設計の部分は変えられないのではないでしょうか。そう考えると、脊椎動物の基本設計の鍵を握るのは、ホヤよりも古い生物の特徴を残しているナメクジウオだと思います。

西村連続しているっていうことが、とても重要なのでしょうか。

佐藤そこですよね。現在、進化発生学を研究している人たちは連続していると考えています。近い仲間でどういう変化が起こってきたかに注目しています。5億年くらい前に脊椎動物の体の基本形ができてからは、小さな変化を積み重ねて、現在の多様な動物が誕生してきたとしか考えられないのは、そうだと思います。でも、このような考えとは違うドラスティックな変化が起きていてもいいのではないかという思いもあるのです。でも、それが何かはわかりません。

西村なるほど。そのような変化は、現在も起こる可能性はありますか。

佐藤ないですね。

西村それはない。

佐藤ないです。

西村大きな変化が一回だけ起きて、そのあと5億年やってきたということですか。

佐藤はい。一般的な考え方としては、5億年前あたりに、たくさんの試みがなされて、さまざまな体の基本形が生まれたものの、環境に適応できなかったり、競争に負けてしまったりしたものが早い時期に淘汰されました。そして、生き残ったものが、今、地球上にいる動物たちにつながっていったという考え方が、生物学者のほぼ共通認識となっています。

本当は、ナメクジウオとホヤの中間型のような動物の化石がすべて出てくれば、5億年前に、どのようなトライアルがおこなわれて、現在の動物たちにつながっているということがよくわかるのですが。でも、脊索動物の祖先が化石として残るのは難しいですね。

環境の変化に応じて

パートナーを変えるサンゴ

西村今回のインタビューでは、ホヤやサンゴの話から、今の人間がどのようなことを学んだらいいかという話にしようと思っているのですが、話を伺っていると、自然環境の中で人間が傍若無人に振る舞うことで、人間自身が淘汰されてしまう気がしてきました。

こういうふうに考えるのがいいのでしょうか。それとも、ヒトという種としっかりと向き合うことで、人間のやるべきことが見えてくると考えた方がいいのでしょうか。

佐藤後者の方が絶対にいいと思います。

人間は動物の中の一員です。人間が、この地球の中でどのような地位を占めて、この後、どのように生きていけるのかということを、もう少し真剣に考えることが大切だと思います。

今、宇宙開発が盛んにおこなわれています。私は宇宙に探査機を飛ばすことには賛成ですが、宇宙ステーションをつくることにはあまり賛成できません。自分たちが生まれ育ったこの青い星を破壊して、別の星に居住地をつくり、そちらに移り住もうという考えは止めてもらいたいと思っているからです。もし、人間が滅びるのであれば、地球で滅びてもらいたいです。

サンゴ礁は、地球環境についてすごく考えさせられます。生物の多様性と関連して、私たちの生活に大きな影響を与えているものは、熱帯雨林なのでしょうけれども、熱帯雨林は日本人には馴染みが薄いものです。

でも、サンゴ礁はとてもきれいですし、見ると感動します。それがどんどん白化して死んでいくのは、非常に危ういと肌で感じます。サンゴ礁は、浅い海にとても複雑な構造物をつくっています。半分岩のようなものですから、とても硬い。だから、小さい生き物に安全な住処を提供します。それが、生物の多様性を担保する働きをしていると思います。

西村サンゴはもともとイソギンチャクのような生き物ですよね。それで褐虫藻と共生しているのですが。一方で、褐虫藻がはがれると、その後にすぐ死んでしまうという大きなリスクも負っています。そのような中途半端な共生関係を、なぜ止めないのでしょうか。サンゴが褐虫藻を取りこんでしまってもいいように思いますが、取りこまずに共生関係を続ける必要性があるのでしょうか。

佐藤サンゴと褐虫藻の共生関係には2つのパターンがあります。1つは、自分が卵として生まれてから親になる間に褐虫藻を取り込んでいくというパターン。もう1つは、初めから親が卵の中に褐虫藻を入れ込んでいくというパターンです。

リスクを避けたければ、最初から卵の中に褐虫藻を入れておいたらいいと思います。でも、残念ながら、多くのサンゴは自分が生きていく間に褐虫藻を取り込みます。褐虫藻はひとつではなく、いくつかの種類があります。サンゴは、最初は種類に関係なく、どの褐虫藻も取りこむようですが、しばらくすると、決まった種類の褐虫藻だけと共生するようになります。

西村おもしろいですね。

佐藤多くのサンゴが取りこむ褐虫藻の種類は、たいてい1〜2種類です。

西村つまり、最初から取りこむ褐虫藻の種類を決めるのではなく、環境に応じて変えていく方がよかった時代があったということですね。

佐藤それは今でもそうです。

例えば、台湾の南端部では、原子力発電所から排出される冷却水の影響で海水の表面温度が高い場所があります。すると、同じサンゴでも、表面に生息しているものは高温に耐えられる褐虫藻を取り込み、深い場所に生息しているものは別の種類の褐虫藻を取りこむというように、違う種類の褐虫藻を取りこんでいるという報告があります。サンゴは、環境の変化に合わせて、取りこむ褐虫藻の種類を変えている可能性があります。

西村すごくおもしろいですね。褐虫藻を完全に取り込まない方が、環境に適応できたということですね。

佐藤そうでしょうね。サンゴは今でもそういう戦略を取っているのだと思います。そうはいっても、サンゴが取りこむ褐虫藻の種類は見方によってはほぼ決まっています。褐虫藻はA〜Iの9つのグレードに分かれていますが、サンゴに取りこまれるのは、主としてA、B、C、Dの4種類です。でも、この4種類の褐虫藻にどのような違いがあるのかは、ゲノムを解読しても、なかなかわかりません。

西村人間も道具を使ったりして、いろいろなものを外在化してきました。だから、状況に合わせて道具を選べるようになっています。サンゴも、褐虫藻を完全に取り込んでしまわなかったから、環境の変化に応じて褐虫藻を選べる状況をつくることができた。

そこは、人間もサンゴに似ているのですが、人間の場合は環境に応じて方法を選択できていないですよね。環境以外の理由で選んでしまうとダメなのかなと思います。

佐藤そうですよね。研究者でもまだよくわかっていないのが、褐虫藻の生息分布です。例えば、沖縄の恩納村の海にどの種類の褐虫藻がどのくらいいるのかということが、まだよくわかっていません。

ホヤの研究は、自分ではちょっと嫌だなと思いつつも、還元的な方向でやってきたので、少しはわかった感じになっています。しかし、サンゴやオニヒトデは何もわからないですね。全体からのアプローチを真剣にやらないといけないと思います。OISTの研究員が一斉にサンゴの研究をしたら、少しはわかってくるかもしれませんが。

西村全員で、ですか。

佐藤ひとつの研究室で少しずつ研究しても、まったくわかる感じはしませんね。

西村やはりサンゴは、もっと見るべきものなのだなと改めて思いました。

佐藤それはぜひお願いします。人間との関わり合いを強く認識できる場として、サンゴ礁はとても大事だと思います。サンゴは生息環境がしっかりと維持されていれば、少しばかり白くなっても、すぐ元に戻ります。沖縄の海のサンゴ礁も徐々に戻りつつあります。でも、昔のように大規模に回復することはないですけれども。

遺伝子の使い方を変えて

褐虫藻を守る

西村サンゴは環境に敏感で、以前は弱いなと思っていたのですが、環境に敏感だからこそ年代測定の指標にも使えるという利点もあります。逆に、人間は世界中に広がり、幅広い環境に適応しています。でも、人間はこんなに環境に適応していいのだろうかという思いも出てきました。もっと環境に敏感な方がいいのではないでしょうか。

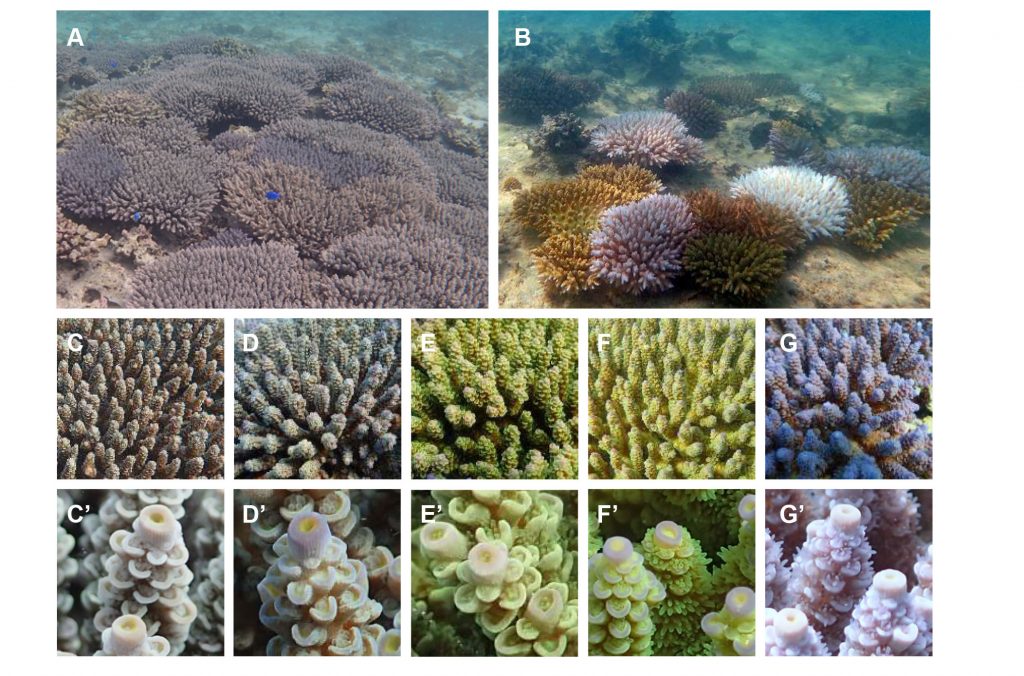

佐藤OISTのある恩納村の近くにある読谷村で「海の種」という有限会社をつくって、サンゴ養殖に取り組んでいる金城浩二さんがいます。今、私は金城さんたちと一緒に仕事をしているのですが、その養殖畑で養殖しているウスエダミドリイシという茶色っぽい色をしたサンゴの中で、最近、黄緑色や紫色をしたものが現れています。

同じ種なのに色が違います。特に茶色いものよりも、黄緑色や紫色のサンゴの方が環境ストレスに強いのです。茶色いサンゴが白化して弱っているときでも、黄緑色のサンゴはどんどん色を濃くしていき、影響を受けないのです。サンゴ自身もちょっとした工夫をしながら、環境に適応しているのではないかと強く感じます。

西村色が変わるというのは、褐虫藻が変化しているのですか。

佐藤サンゴと共生している褐虫藻を調べてみると、まったく変わっていないのです。どれもC型のグレードの褐虫藻でした。

西村なんで色が違うのでしょうね。

佐藤この話をふつうに考えると、サンゴが自身の持っている蛍光たんぱく質の発現する量を調整していると思います。ウスエダミドリイシをはじめとするミドリイシ属のサンゴはシアン、緑、赤などの蛍光たんぱく質の遺伝子を持っています。それらの遺伝子の発現量を調整することで、黄緑色や紫色の蛍光を発するようになります。そして、自分の体を守るだけではなく、褐虫藻を守っているのです。つまり、褐虫藻の生息環境をよくして、ストレスのかからないようにして、褐虫藻を引き留めるような共生環境になっているのではと思っています。

西村おもしろいですね。蛍光色素は、紫外線をはね返すためにあるものだと理解しているのですが、紫外線が強いという環境ストレスに耐えられるようにしてあげているのですか。それとも、まったく違う環境ストレスに応答しているのでしょうか。

佐藤サンゴの白化の原因は、海水温の上昇であることが広く知られています。一般に海水温が30℃を越える状態が長く続くと、サンゴは白化します。沖縄では31〜32℃が2週間以上続くと白化します。でも、最近、海水温の上昇だけでなく、紫外線の直射も大きく影響することがわかってきました。サンゴ礁の上に、網をかけて紫外線を抑える実験もはじめられています。

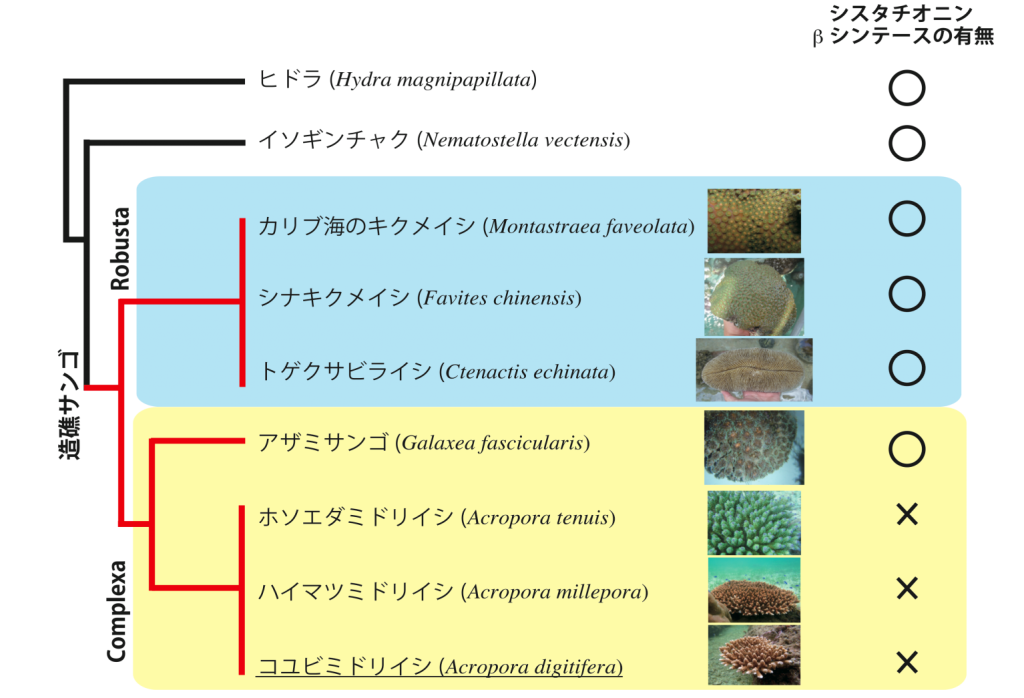

1998年に沖縄県全域で大規模なサンゴの白化が起こり、大きな打撃を受けました。琉球大学とイスラエルの研究者たちの調査によると、樹状やテーブル状のミドリイシ属のサンゴはほぼ死んでしまったのに対して、クサビライシなどの塊状のサンゴは生き残り、死亡率がはっきりと分かれたそうです。

サンゴのゲノムを解読してみると、ミドリイシだけが必須アミノ酸のひとつであるシステインをつくる酵素の遺伝子がないことがわかりました。そこで、新里宙也さんを中心に、ミドリイシ属の15種類のサンゴと、同じミドリイシ科だけど属の違う3種のサンゴのゲノムをすべて解読し、比べてみました。すると、ミドリイシ属の15種類のサンゴには、確かにシステイン合成酵素の遺伝子がないことがわかったのです。

ミドリイシはシステインを合成できないので、褐虫藻からもらっていると思います。しかし、海水温の上昇などで褐虫藻がいなくなってしまうと、システインがもらえなくなるので、通常の生理機能ができなくなり死んでしまうのではないでしょうか。一方、クサビライシはシステインを自分でつくることができるので、褐虫藻がいなくなってもしばらくは生きていけます。そのような違いが、環境に負荷がかかったときの死亡率の違いとして現れるのだと思います。

西村とても不思議な生き物ですね。なぜ個体で完成させないのでしょうね。進化のことを素直に考えていくと、自分でできるように何かを取りこんでいくというイメージがありました。でも、サンゴは自力でやっていく道でなく、自分のできないことを他のものにやってもらう方向を選んでいます。この状態が5億年も続いているのですよね。

佐藤そうですね。だから、褐虫藻を取り込めるっていう能力を持って、褐虫藻と一緒に生きていくことで、ものすごく利益を得ています。なおかつ、炭酸カルシウムの結晶をつくり、岩のような頑丈な構造をつくることができたことが、サンゴの大きな特徴だと思います。

西村本当は、人間もそうなれると思うのですが。植物を大事に育てて、人間のためのビルではなく、もっと他の動物が活用できるような構造体をつくって提供すれば、他の生き物たちと協力しながらやっていけるのではないかと思います。個人的には、そうなって欲しいです。

自然科学を社会で活用できる

しくみづくりを

佐藤 今、OISTと沖縄県や恩納村はとても良好な関係を構築しています。そのキーポイントは、科学者と地元の漁師さんが非常にいい関係を構築して、一緒に活動をしているところです。

恩納村ではサンゴの林づくりに取り組んでいて、OISTは東京大学大気海洋研究所とともにその活動に協力しています。私たちは、人工的につくったサンゴの林が、将来、自然のものと一体になって、サンゴ礁が回復してくれたらいいなと思っています。人工的な林をつくって満足するのではなく、自然が回復する手助けをするために、手を加えるというイメージです。

サンゴは有性生殖と無性生殖の2つの方法で繁殖します。精子と卵が必要な有性生殖は時間がかかるのに対し、無性生殖は早く増殖できます。しかし、無性生殖で増やしたサンゴの群集は遺伝的多様性が低くなり、病気が流行ると一気に死滅する危険性があります。恩納村漁協組合は、そのあたりのことも気にかけて有性生殖で増やすことを心がけてきたのですが、一方で無性的に養殖したサンゴ林にどのくらいの遺伝的多様性があるのかがわからない問題がありました。

そこで、私たちは、親子鑑定に使われる技術を用いて、養殖されたサンゴの林と自然のサンゴ群集の比較をしてみました。すると、恩納村のサンゴ林も自然のサンゴ群集と同じくらいの遺伝的多様性があることがわかりました。現在、私たちはサンゴの遺伝的多様性にも気を配って、サンゴを植え付けるようにしています。このような例は世界中でもここだけのようです。

西村漁業組合の方とOISTの研究者が一緒に活動することで、漁業組合の方がたくさんの知見を得ることはあると思いますが、逆に、OISTの研究者が漁業者側からいい影響を受けることはあるのですか。

佐藤恩納村の漁業組合の方はすごい人が多いです。私たちが、遺伝的多様性が大切ですという話をしたときに、植え付ける元となったサンゴが何個体(群体あるいは株)あったのかをOISTで調べましょうという提案したのです。すると、漁業組合の方が「昔から31株由来のサンゴを植え付けてきた」と話をしてくれました。

でも、実際にゲノムを調べてみると、7株しかありませんでした。その話を漁業組合の方に話したら、ノートを全部ひっくり返して、「実はひとつ、ものすごくよく増える株があって、そこから増えた分が25株で、それらを足すと全部で31株になります」とおっしゃったんです。そのくらいサンゴのことをよく知っています。今はOISTで、それなりにいい研究ができているっていわれていますが、漁師さんたちの知識がなかったら、こんなにいい研究をすることはできません。

西村すごいですね。サンゴの文化人類学者が常に貼りついて研究してくれている感じですね。

佐藤本当にそうです。沖縄の海には昔からサンゴがいて、そこで漁をする漁師さんたちからすると、サンゴ礁がなくなってしまうと漁ができなくなってしまうので、死活問題にもなっているのですよね。

また、サンゴ礁を守ることは、観光資源にもつながりますから、漁師だけでなく観光業の人たちの生活を守ることになります。恩納村では、たくさんの人たちがサンゴを守って生活できるシステムがしっかりとつくられています。

西村サンゴみたいですね。

佐藤恩納村は、サンゴ村宣言をしていますからね。サンゴ村宣言と聞くと、サンゴを植え付けてサンゴ林をつくったから、そういう宣言をしていると受け取る人が多いと思います。しかし、実際はそういう簡単なものではありません。長年に渡ってさまざまなノウハウを積み上げてきた歴史があってのサンゴ村宣言なのです。

西村そのあたりの行政の在り方は、すごく理想的ですね。勝手にやってくださいではなく、しっかりと自分ごとになっている印象です。

佐藤そうですね。

西村これから50年後、100年後を考えたときに、どういうことに取り組んだ方がいいと思っていますか。

佐藤単純で当たり前の話かもしれませんが、今は自然科学があまりにも独走しすぎていて、社会科学、人文科学がそれに追いついていない状態だと思います。裏を返すと、自然科学の人たちが自分たちのことを誇りに思いすぎて、人文科学、社会科学の人たちをおろそかにしているともいえます。私は、そこが一番よくないと思います。

今は、科学や技術が圧倒的に先行していますが、これからの社会では、自然科学の成果を、人文科学、社会科学の研究者などが、その意義をしっかりと検証していく必要があります。そのためにも、自然科学の研究者と人文科学、社会科学の研究者が一緒に議論する環境づくりが重要です。

西村自然科学の研究者自身が、「自然科学は独走しすぎている」と発現するのは珍しいと思いますが、そのように考える理由を教えてください。

佐藤私は、現在、科学を進めている人たちのことを悪く言っているわけではありません。彼らは、基本的に自分の興味に沿ってどんどん知識を深めています。それは人間が持っている知識に対する欲望の現れですね。もともと研究は、個人の発想に基づいて自発的におこなわれるものです。私は、それでまったく問題ないと考えています。

でも、それを突きつめすぎてしまうと、科学者は自分の研究のことにしか興味がなくなり、どんどん突っ走ってしまいます。ですから、社会とのつながりのある人文科学、社会科学の分野の人たちがチェックして、その研究が社会と乖離していたり、社会や地球環境に負の影響を与えたりするようであれば、「それは違う」と言える関係をつくっていく必要があるでしょう。研究が止まらないまでも、ブレーキをかけて冷静に考える役目になればいいなと思います。

西村なるほど。

佐藤また、自然科学の知識を社会で活用するためには、行政と一緒に取り組むしくみをつくることも大切です。サンゴ礁の場合は、沖縄県や恩納村の行政に関わっている人たちも一緒になって、全体的なマネジメントがどのようになっていくかを科学者などの専門家と一緒に考えていくことが重要ですし、必要なことだと思います。

西村国や自治体などの行政と科学がつながって、いい関係をつくるためにはどうしたらいいのでしょうか。

佐藤サンゴの例を挙げると、日本は環境省の環境研究所がサンゴの研究をずっとやっていて、とてもいいデータが揃っています。ただ、実際問題として、環境省がサンゴ礁の再生を直接実施するかといえば、それはたぶんしないと思います。環境省は研究から得られたデータを使って、保全や再生の方向性を示すまでで、その後は、より身近な自治体が関わる必要があるでしょう。

2016年に、石垣島と西表島の間に広がる日本最大のサンゴ礁である石西礁湖で大規模な白化が発生した際に、環境省が開催した会議にはNPOの人、地元の人、興味のある市民など、さまざまな人たちが集まりました。そういう意味では沖縄は行政もしっかりと関わり、いい雰囲気になっていると思います。沖縄県は、この10年ほど間にとても大きな金額を投じて、サンゴ礁の再生に取り組んでいます。

西村ある程度小さくて、閉じたコミュニティというのが、いい方向に転じているのかなと、お話を聞いていて思いました。

佐藤そういう意味では、沖縄はなかなかいいところだなと思っています。

西村話が少し戻りますが、人文科学や社会科学の専門家をどこかの段階で加えた方がいいという意見には、共感します。ある自然科学系の研究者の集まりで、ひとりの文化人類学者に参加してもらったことがあります。そうしたら、自然科学系の研究者のみなさんが、その文化人類学者に興味をもったのです。それはすごくおもしろい現象だなと思いました。

横で聞いていると、自然科学の人たちが言うことははっきりしていますし、データも明確でわかりやすいのですよ。でも、文化人類学の研究は研究結果があまりはっきりとしない部分もあるので、少しわかりにくい部分があります。実際、自然科学の人から見たときに人文系のプレゼンテーションも少し聞きにくい部分もあると思います。でも、自然科学の研究者がそういう研究に興味をもつことは大きな希望だなと感じました。

佐藤最近はゲノムを解読した関係もあって、サンゴ礁の研究会に呼ばれることがよくあります。先日訪れたニューカレドニアの会合には、小さな島の行政関係の人たちがやってきて、今起こっている問題をどうやって解決したらいいか聞いていました。

日本では、研究者同士が集まってサンゴの話はしますが、行政的な話やマネジメントの話はあまりしません。サンゴの問題のマネジメントは生物がわからないとできないので、行政分野に自然科学者が入っていく必要があると思います。

西村それはその通りですね。何が正しいのかがわかっていないと、誤ったところに労力を使ってしまいますし。漁師さんは長年の経験でたくさんの知恵を持っていますが、それらの知恵が言語化されてなかったり、データに裏づけされていなかったりすると、活用できずに終わってしまうこともあります。自然科学の研究によって客観的なデータと共に言語化されることで、たくさんの人たちにいろいろな知識を伝えやすくなるのは、すごくいいことだと思います。

佐藤今年の春に、研究資金を獲得するために50〜60ページくらいの提案書を書きました。この提案は採択されなかったのですが、参加した研究者たちがサンゴ礁を守るために何ができるかを一生懸命考えました。自分たちが今できることを確認することができたので、まとめてよかったなと思いました。

西村ホヤとサンゴの両方の研究に取り組む中で見えてきたものはありますか。

佐藤そこが今の私の一番の研究課題でして。ホヤ、サンゴをはじめ、いろいろな海の生き物のゲノムを解読してきて、目指す全体像がいったい何なのかがまだ見えてこないのです。OISTはさらに5年、私に研究してもいいと言ってくれていますので、この5年間を使って、今解読されているゲノムを中心に、生物の進化をもう一度考えられたらいいなと思っています。

西村ホヤやサンゴだけでなく、いろいろな海洋生物の研究やってきた佐藤先生から見て、それらの生物から人間が学ぶべきことは何だと思いますか。

佐藤単純に言うと、人間以外の自分たちの仲間について理解することだと思います。それを理解することによって、人間とは何かと自分たちについて考えるようになれば一番いいのではないでしょうか。例えば、テレビの動物番組で取り上げられるのは脊椎動物ばかりです。無脊椎動物の豊かな世界もたくさんの人たちに知ってもらいたいですね。

西村今日お話を伺って、ホヤが完成されたすごい生き物だったということが、新しい発見でした。ホヤを深く見ていくと、他の動物とは違ったところにおもしろみがあるのがよくわかりました。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、OIST(沖縄科学技術大学院大学)とNPO法人ミラツクによる共同プロジェクトとして制作・運営しています。https://www.oist.jp/ja

この記事は、OIST(沖縄科学技術大学院大学)とNPO法人ミラツクによる共同プロジェクトとして制作・運営しています。https://www.oist.jp/ja

自然科学の発展によって私たちの生活は短期間でとても便利になりました。自然科学の多くの研究は、佐藤さんのホヤの研究のように、新たな知識が得られたからといって、その知識が直接、社会の役に立つものではありません。でも、ホヤのような基礎的な研究がされなければ、ゲノム編集技術のCRISPR/Cas9のように、社会を大きく変えてしまう技術も登場せず、社会は発展しません。研究者は、自分の研究対象としているものに対して、深い知識をもっているのはもちろんですが、社会や世の中を見つめ、深く考える力を持っています。そのような考え方に触れることで、自分がこれまで思いもしなかった視点に気づかされます。

私は、佐藤さんが常に自分の研究手法や生物の理解のしかたに疑問を持ち、より本質的なことを理解したいと考えている姿勢に感銘しました。科学は様々なものをひとつひとつのパーツに分けて、細かく分析することで、たくさんのものを理解してきました。それぞれのパーツの働きを調べて、それらを統合することで全体を理解するのです。しかし、佐藤さんはその手法自体をよしとせず、全体をそのまま理解できる方法を探っています。その姿勢は自然科学者と周りの人たちとの関係性にも向けられています。自然科学を引っぱってきた人から「自然科学は独走しすぎている」と発言があったことに、とても驚きました。科学は使い方によって毒にも薬にもなります。科学を人間だけでなく地球のためにもうまく使っていくためには、科学者がなにをやっているのか興味をもつこと、そして科学者自身も周りの人たちに、自分たちの知識を積極的に話すこと、双方が歩み寄り、協力体制を築くことが重要なのだと感じました。

(記事本文ここまで)

掲載メディアパートナー ※本記事を掲載してくださっているメディアパートナーをご紹介します。

![]()

ヤフー株式会社が運営する、「ひとりでも多くの人に、海と海にまつわる人、もの、ことに興味を持ってもらうこと、海の課題に関心を持ち、解決へのアクションを起こしてもらうことで、海の豊かさを次世代へつなぐこと」を目指すWEBメディア。https://gyoppy.yahoo.co.jp/