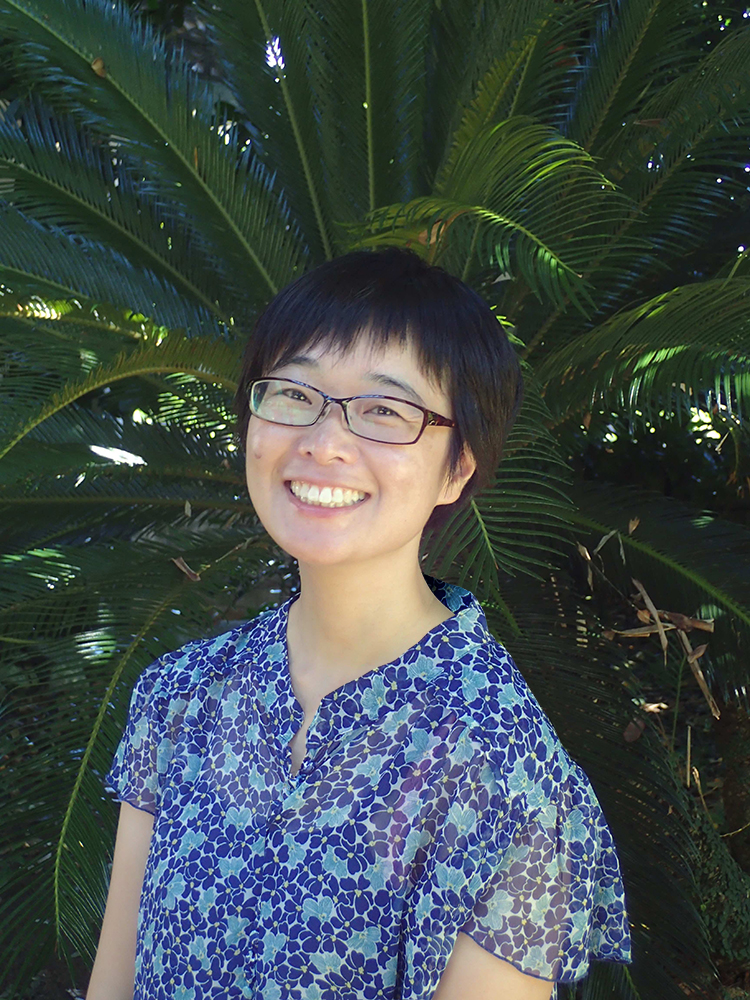

生きた文化を捉えて、未来を考える。琉球大学人文社会学部准教授・高橋そよさん【インタビューシリーズ「未知の未来が生まれる出会い」】

シリーズ「未知の未来が生まれる出会い」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、誰もがまだ知らないことを発見し人類の知を広げている研究者が持つ世界の見方・視点を伺うオリジナルコンテンツです。

今回のゲストは生態人類学が専門の高橋そよさん。サンゴ礁が広がる沖縄諸島の人と海の多様な営みに魅せられ、22年間に渡りフィールドワークを続けています。沖縄・伊良部島の素潜り漁を営む漁師の家に「弟子入り」し、住むように調査した克明な記録は、近年、『沖縄・素潜り漁師の社会誌』として出版されました。2020年より琉球大学の人文社会学部准教授として就任した高橋さんに、島嶼(とうしょ)部に学べる海と人との関わり、資源利用や経済のあり方について伺いました。

(構成・執筆:草刈朋子)

琉球大学 人文社会学部 琉球アジア文化学科 准教授

1976年生まれ、博士(人間・環境学)、専門:生態人類学。島をフィールドとした人類学的研究に憧れて、北海道から琉球大学に入学し、伊良部島の素潜り漁師に弟子入りをする。京都大学大学院人間・環境学研究科修了後、米国・東西センターの客員研究員、野生動植物の国際取引をモニタリングする国際NGOトラフィックのプログラムオフィサー、琉球大学研究推進機構研究企画室リサーチ・アドミニストレーターなどを経て、現職。琉球列島各地で人とサンゴ礁との関わりをめぐる自然誌の記録に取り組んでいる。著書に『沖縄・素潜り漁師の社会誌——サンゴ礁資源利用と島嶼コミュニティの生存基盤』(コモンズ)など。

人はなぜ島で生き続けることができたのか

西村最初に、なぜ人類学という分野に興味を持たれたのか、遡ってお話し頂けますか。

高橋どこまで遡ろうかな。以前お話ししたかもしれませんが、子どもの頃は宇宙飛行士になりたかったんですね。実家のある北海道の石狩は星がきれいな場所で、空気の澄んだ冬になると、雪の積もった屋根の上で毛布にくるまってよく星を見ていました。「宇宙飛行士になりたい」と思い、当時、松下電工の研究所にいらっしゃった宇宙物理学者の佐治晴夫(さじはるお)先生にラブレターを書いたりもしていました。

西村そうか、佐治晴夫先生、今は北海道美瑛町の天文台の館長でしたね。

小学校3年生の頃の高橋先生(中央)

小学校3年生の頃の高橋先生(中央)

高橋 宇宙への憧れがあって、高校1年生の時にNASDA(JAXAの前身である日本開発事業団)と日本宇宙少年団主催の中国での国際キャンプに応募したところ、日本代表として選抜されました。アジア各国の宇宙開発を目指す高校生と一緒に合宿をしながら学んだり、ディスカッションして過ごしました。しかし宇宙が好きという共通の関心がありながらも、1週間も一緒にいると些細なことでケンカが起こるんです。それこそ「床を拭いた雑巾でテーブルを拭く」といった清潔感の違いなどから。そこで、アジア系の同じような顔立ちをしている人たちとも、こんなに生活様式やモノの捉え方が違うのだということに気がついたんです。そのことをきっかけに「文化って何だろう」「人間って何だろう」と興味を持つようになり、大学では人類学を勉強しようと決めました。

学部4回生の時に北タイ・チェンマイ大学に留学し、ラオスでの社会調査に参加。メコン川を木造ボートで下る。

学部4回生の時に北タイ・チェンマイ大学に留学し、ラオスでの社会調査に参加。メコン川を木造ボートで下る。

西村物理学から人類学へ。端から端へという感じですね。

高橋そうです。それで人類学を学ぶなら島がいいと思い、北海道から沖縄の琉球大学に行きました。

西村急に北から南の生活になって、体調を崩されたりしなかったんですか?

高橋最初の頃はありましたね。やはり日本列島は南北に長いので気温差があったり、東西の幅もあって日照時間もかなり違います。北海道は沖縄よりも東にあるので日没が早いですけど、沖縄は冬でも19時ぐらいまで明るいので体内時計が狂ってしまい、体調を崩し気持ちが沈んでいくこともありました。でもそれが育った環境との違いにあるとわかった時に、沈んでいく気持ちもうまくこなしていけるようになりました。ある意味人間が環境に適応する生き物であると、身をもって知ることができました。

草刈ちなみに、なぜ島で人類学を研究しようと思ったんですか?

高橋人類の移動史から考えると、アフリカで誕生した人類は、約6〜7万年前から移動し始めますよね。人類はアラビア半島に渡ったあと、ユーラシア大陸とアジアに分かれていくわけですが、その軌跡を見ていくと、大陸の気候帯や気候変動に応じて衣服を作ったり、その土地の環境に適応するための技術を革新しながら定住と移動を繰り返し、旅をしていきます。

でも島は、どう考えても大陸に比べて生存するための生物資源が少ない。食料となる哺乳類も、生活を支える森林も少なくて、水は沖縄のようなサンゴ礁の島だと、限られた湧水地に依存するしかない。そういう土地にも関わらず島に住み続けてきた人たちがいる。つまり、島の人たちはすごく限られた資源の中でうまく調整しながら生き続けてきたということですよね。「なぜ生き続けられたんだろう」って。その仕組みがすごく知りたかったので、島がいいなと思ったんです。

島に魅せられて、住みながら研究する道へ

西村なるほど。そのあと博士課程は京都大学ですよね。そのまま島ではなくて、今度は盆地のど真ん中みたいな所に移られた。

高橋そうですね。なぜ京都大学に行ったかというと、島で学んだことをちゃんと学術として体系立てて理解したかった。人類学の中でも、自然と人との多様な関わりから研究する生態人類学の手法を学ぼうと思いました。

大学生の頃はほとんど大学に行かずに、伊良部島のカツオ節工場でアルバイトをしたり、島を旅したりしていました。その工場では、地元のおばあさんたちと一緒に茹でられたカツオの骨を一本一本抜く作業をしました。その作業をしながら、おばあさんたちはよく唄をうたってくれました。「南洋に行ってお金を稼いでいるが島が恋しいな」「今日も明日もカツオが大漁になるといいな」という数え唄で、戦前の「南洋小唄」という沖縄からミクロネシアにカツオ節移民として渡った人たちの唄だと聞きました。戦前の日本ではパラオなどの太平洋島嶼地域への「南進」の一環として、カツオ節生産やサトウキビ農業などを興した時期があります。私はカツオ節工場でおばあさんの歌う数え唄から、その労働力として沖縄の人たちが送り込まれた歴史の一端を学びました。このように島に暮らしながら、多くのことを学びました。だから、島は私にとっての先生。ここで学んだことを生かすために大学院で進学しようと思いました。

西村島から離れるのは覚悟が必要だったと思いますが。

高橋でも、大学院生時代は1年の半分は京都で過ごし、もう半分は島でフィールドワークをしていたので、両方に住まいがあるような感じでした。

伊良部島でフィールドワークしていた大学院生の頃

伊良部島でフィールドワークしていた大学院生の頃

西村島は沖縄の本島ですか?

高橋宮古島の西側にある伊良部島(いらぶじま)ですね。素潜り漁師さんに弟子入りをして、あるおじいさんとおばあさんの家に滞在させてもらいました。大学院時代、長い時では9ヵ月くらい連続で住んでいました。島に通い始めて今年で22年目ですね。小学生だった子が親になり、島を支える担い手になっているんですが、世代が変わり、島が変わっていく様子を今も見続けています。

西村なぜ伊良部島に行かれたんですか?

高橋最初のきっかけは大学の実習でした。学部生の時の人類学の野外実習先がたまたま伊良部島だったんです。その時は生業や社会組織、信仰など研究テーマごとにグループに分かれて1週間くらい滞在したのですが、あるできごとが起こり、この島をフィールドにしようと思いました。

サバニを使った素潜り漁の漁撈集団「喜久川組」(2004年)

サバニを使った素潜り漁の漁撈集団「喜久川組」(2004年)

その日、私はお昼ご飯の当番で合宿所のキッチンで素麺を茹でていたのですが、ふと窓の向こうの漁協を見たら、クレーンに4m近いカジキがぶら下がっているのが見えました。みんなのお昼ご飯そっちのけでカメラをつかんで漁協に走ると、なんとひとりのおじいさんが朝から半日かけて捕ってきたものだとわかりました。しかもたった5〜6cmの釣り針で自分の体以上のものを仕留めている。「本当に人間って何だろう!」と感動しておじいさんに夢中で話を聞いていたら、その横でカジキはあっという間に解体され商品として売られていきました。それもまた私には衝撃的でした。でも、それは彼らの生業(なりわい)にとっては当たり前のことで、そういう日常の営みの全体を知りたいと思い、大学院の調査地として「この島に住もう」と決めたんです。

西村お昼ご飯の行方が気になりますね。

高橋そうそう。そのあとすごく怒られた記憶があります。でも、そよだから仕方ないよねと言ってくれた仲間と出会えたことは良かったなと感謝しています。

西村それで京都大学を終えたあとに、今度はハワイに行かれるんですか?

高橋はい。アメリカと日本の共同事業である小渕フェローシップ制度を利用して、1年ほどハワイにあるアメリカの国立研究機関のイースト・ウエスト・センターで客員研究員として、サンゴ礁保全や、サンゴ礁と人との関わりについて研究しました。

西村それでまた京大に戻って来られる?

高橋そのあと国際NGOで働くんですね。自分の研究を実際の社会にどう活かすかと考えた時に、自然を利用しながら生きる生産者と環境行政の橋渡し役を担いたいと思い、ワシントン条約の対象となって国際的に取引される生物資源をモニタリングしたり、持続的に生物資源を利用するための法制度を整えるお手伝いをするNGOの水産プログラムオフィサーとして仕事をしました。

例えば、宝石サンゴのようなローマ時代から利用されてきた歴史ある希少な生物資源を保護するだけではなく、地元の漁業者や工芸家の人々がどうやって持続的に利用し続けられるのかを多様な立場や業種の方と対話しながら考えることをしてきました。橋渡し役として、霞が関に通い、環境省や水産省とほぼ毎日ディスカッションをするような生活をしていました。ところが、生産者の声を環境政治の場に届けたいという思いがあったのに、環境問題の政治の現場にずっといると、だんだん生産者の現実から離れていくような気持ちになってきて「沖縄に戻りたい」と……。

西村それで京大を経て、琉球大学に戻って来られた。

波の跳ね方から水面下のサンゴ礁微地形を識別するナビゲーションの方法をサバニに乗りながら習得する

波の跳ね方から水面下のサンゴ礁微地形を識別するナビゲーションの方法をサバニに乗りながら習得する

高橋はい。琉球大学が研究経営をマネジメントする研究の企画室を立ち上げることになり、その最初のURA(リサーチ・アドミニストレーター)として採用していただきました。大学と社会を結びつける、研究コーディネートをする仕事をしつつ、終業時間の17時15分以降は自分自身の研究の時間に充てて、子育てもして…と、何足も草鞋(わらじ)を履くような生活をしてきました。ハードな生活でしたが、大学を超えて出会った仲間たちから多くのことを学び、今に繋がっています。

憧れの佐治晴夫さんを招き、RA協議会第4回年次大会でセッション「SDGsのその先へ」を人社系URAとともに企画。後列左から2人目が高橋先生(2018年)

憧れの佐治晴夫さんを招き、RA協議会第4回年次大会でセッション「SDGsのその先へ」を人社系URAとともに企画。後列左から2人目が高橋先生(2018年)

西村そして、まさに昨年から高橋先生の研究室ができたわけですよね。これまでは17時15分からだったけど、100%研究職としてやっていくにあたり、取り組んでいきたいことは何ですか?

高橋いま、私は琉球弧の歴史や文化の研究を専門とする琉球民俗学教室に所属しています。琉球弧の文化をテーマにやってみたいことはたくさんありますが、ひとつは暮らしの記録ですね。島では高齢化が進んでいて、長年培ってきた技術や文化が途絶えてしまうことへの危機感を島の人自身も感じています。だから地域の人の思いに寄り添いながら、漁撈技術をもっている人たちと一緒に地域の文化や歴史記録をし、漁具も「道具」として生きられる方法について話し合っています。そういった地域との協働研究を通して、文化の継承と地域経済のバランスが取れる持続可能な仕組みを考えたいと思っています。

儲けは少なくても生活は保障される、島の経済

西村環境保全について考えた場合、一般的には「保護しよう」ということだけが取り上げられがちですが、全く関わりを持たなくなると逆に保全からも遠ざかっていきますよね。やはりある程度使って関わっていくからこそ保全は進むと思うのですが、その部分について少しお話を伺いたいなと思っています。

民俗学の野外実習でお世話になった宜野座村松田鍾乳洞に堆積した赤土やゴミをかき出すゼミ生たち(2021年)。

民俗学の野外実習でお世話になった宜野座村松田鍾乳洞に堆積した赤土やゴミをかき出すゼミ生たち(2021年)。

高橋はい、その通りだと思います。今聞いていて思ったのは、ひとつは湧水ですね。サンゴ礁が隆起した琉球弧の島々では、降った雨の多くが地下に染み込み、地表面には河川はほとんどありません。海岸沿いに湧き水として滲み出る場所があり、沖縄では水はとても貴重な資源でした。しかし蛇口をひねれば水が出てきて、水源がどこなのかもわからない時代になっている今は、利用されず、朽ちている井戸や湧水があります。でも、ちゃんと掃除をすれば水は流れ始めるんですね(写真は、宜野座村松田の鍾乳洞に堆積した赤土やごみを地域の方と学生と一緒に清掃しているところ)。それを飲むかどうかは別として、使える湧水が生活環境にあると生き物がそこで育つし、何かあった時の防災にもなりその土地のレジリエンスを高めるはずです。

魚の方名から、漁師たちの自然認識のあり様がみえてくる

魚の方名から、漁師たちの自然認識のあり様がみえてくる

もうひとつは魚の方名(呼び名、方言)ですね。例えば素潜り漁師が名づける魚の方名は、いわゆる生物分類で着目される形態や色だけではなく、彼らが潜って魚を直接的に観察した経験に基づいた名前が付けられています。魚を捕ることや使うこと、観察することで細かな識別や認識がされていくと世界観は豊かなものになりますが、一方で言葉が使われなくなると世界は均一化されてしまいます。

例えば、沖縄にはハタ科の中でもスジアラという高級魚がいますが、本来は地域ごとに呼び名があるけど、糸満系漁師が使う「アカジン」が流通名になっているので、最近では他の島々でもアカジンとして呼ばれるようになりました。

西村その魚の方名の話はすごく面白いですね。例えば、その呼び名が使われなくなると、どういう知識がなくなっていったり、どういう関わり方が消えていったりするんでしょうか?

サンゴ礁微地形に網を仕掛ける素潜り漁師

サンゴ礁微地形に網を仕掛ける素潜り漁師

高橋例えば、スズメダイを調査したところ、伊良部島では36種類ぐらいの名称で呼び分けているのがわかりました。その中の一つひとつには、「冬になると身が厚くなる魚」という意味があったり、カツオ漁の生き餌に使われるため「カツオ漁に適した」など、それぞれに意味があり、認識や利用する上での知恵みたいなものが名前に込められています。ですから、利用することと名前が別々になってしまうと、由来やその魚に関する知識がわからなくなりますよね。また、名前は継承されたとしても、それがなぜそう名付けられたのか、知識や知恵が継承されなくなっていきます。ですから名前と知識がセットになった状態で利用し続けることがすごく大事なのかなと思います。

西村その呼び名がちゃんと使われていれば、その魚の生態を学ぼうとしなくても、その地域の人たちは自然に積み上げていけるということでしょうか。

高橋そうですね。漁をしながら魚を観察し、識別するので、個別に呼び名が付けられていく。利用し続けることは、私たちの言葉や自然観の多様性を保つためにも大切だと考えます。

西村そういう方名は、長い歴史の中で人が積み上げてきた文化ですよね。その文脈で、冒頭で仰られた、島の限られた資源の中で暮らす知恵につながっていくお話しがあれば伺いたいなと思います。

高橋それについては「経済って何だろう」という話につながるでしょうか。例えば、私が調査している島は競りがないんです。漁師が捕ってきた魚は、決まった仲買との相対取引で売られていきます。仲買は欲しい魚を選べませんが、魚は必ず手に入るので安心。漁師にとっても必ず買ってくれる人がいる安心の中で、魚がやりとりされる経済が成り立っています。

仲買いが仕入れた魚を吟味する島のさしみ屋さんたち

仲買いが仕入れた魚を吟味する島のさしみ屋さんたち

仲買いたちにとって複数の魚を仕入れることは、重要な販売ストラテジーとなる

仲買いたちにとって複数の魚を仕入れることは、重要な販売ストラテジーとなる

では、そのお金のやり取りはどのくらい儲かっているのかを調べたところ、これがあまり利潤がないんですね。儲かっていないけど、経済は循環している。必ず売買し合う信頼関係があるので前借りもできます。この経済のあり方は、ある意味生活保障にもなっているのだと。これは、競りのような競争に基づく経済ではできないことかもしれません。

取引の様子を見ていると、仲買は漁師に「今日の魚は小さい」などの文句を言わないし、安い値で買い叩くようなこともしません。島の人間関係の中では「あいつは自分のことしか考えていない」と後ろ指を指されることが最も避けたいことなのかもしれませんし、いわゆるお金だけが回るのではない、島のコミュニティを支えるモラリティ(社会的規範)の支え合いが回る経済が島を成り立たせているんだなと。

西村元々お金が何だったかという話でもありますね。いろいろな説がありますが、ひとつは元々貸し借り台帳だったという考え方があります。つまり負債の記録ですね。お金は貸し借りの記録を他の人に渡して、「あの人から返してもらってください」というものだったと。もし、お金の本来のあり方が貸し借りの記録だとしたら、高橋先生が調査した島では、お金と関係性が引きはがされずに、一緒になってずっと動いているという感じですね。

高橋そうですね。ただ、近年の伊良部島では下地島空港ができて、宮古島とつなぐ伊良部大橋がかかり、大きく島が変わりました。コロナ前まではホテルやカフェが次々にオープンし、大勢の観光客が来ていました。島の人たちが今後どのような選択をしていくのかを、寄り添いながら見ていきたいと思っています。

低い島と高い島の交換関係

西村余談ですが、宮古島に2年ぐらい前にトークイベントで呼んでいただいた時に、やはり同じ話を聞きました。開発が進む中で環境の状態が悪くなっていたり、諍いが起こりやすかったりして、「良いことばかりじゃない」という話を聞いて、そうだよなぁと思ったんですね。

同時にこういう話も聞きました。石垣島は外の人を受け入れ続けて来た島だけど、宮古島はそういう島ではなかったから慣れていないし、外の人が大勢で来るような文化ではそもそもなかったと。今のお話しを聞いて、島の歴史や文化によって何かが起こった時に対処する仕方も変わるのだなと思いました。石垣島と宮古島は人口も似ているし、人も似ているけど、実際に行ってみると全然違う。きっと“島”と一言でいっても島によって全然、色が違うんでしょうね。

高橋そう、宮古と石垣は本当に違うんですよね。漁業でみると石垣島の漁師は専業で生きていけるけど、宮古島はサトウキビも兼業しないと生きていけません。石垣島の漁師が専業で生活していけるのは、海ぶどう養殖なども含めていろんな漁法と組み合わせて漁業を営んでいるからです。このように生業形態や漁撈の選好に違いが生じるのはなぜなのだろうと思います。

後継者不足から、沖縄で唯一となったグルクン追い込み網漁「アギヤー」組(伊良部島)。

後継者不足から、沖縄で唯一となったグルクン追い込み網漁「アギヤー」組(伊良部島)。

西村むしろ、その違いによって島同士がお互いに協力し合うネットワークがあるものなのかが気になります。経済を少し広げて見た時に、島同士のやり取りがうまくいっているケース、もしくはうまくいかなくなったケースはあるんでしょうか?

高橋沖縄県には約160の島があり、このうち有人等は47島あるといわれています。島ごとにその成り立ちが異なり、サンゴ礁が隆起した平らで低い島と、古い地質からなる山地のある高い島があるんですね。サンゴ礁島だと森林資源が少ないので、山地のある高い島と交易して薪になるものを交換する。反対に高い島は、低い島から石材になるあわ石(有孔虫石灰岩)を交換する。そうやって石と薪を交換する、あるいは魚とお米を交換するという島同士のネットワークがあるんです。

西村なるほど。島を群として見た場合に、ひとつの島だけでは見えない資源と生存の関係が見えてくる。島同士のネットワークを使うことでやってこれたような事例は、他にも何かあるんでしょうか?

高橋ありますね。例えば西表島と鳩間島の関係は本当にそうですね。山のある西表島は水が豊富で田んぼがつくれます。一方の鳩間島は水がほとんどないので西表島に通って田んぼをつくってきました。また、沖縄島に近い渡名喜島(となきじま)は山地になっていて、戦後の記録では渡名喜島から那覇へ薪を出荷しています。あとは、沖縄島から北西にある高島である伊平屋島(いへやじま)と、すぐ横にある低島の野甫島(のほじま)では、伊平屋島はお米を、野甫島はあわ石という有孔虫(ゆうこうちゅう)の化石を石材として交換していました。

そういう交換の歴史を見ていると、島は資源が限られているけど別の資源を持っている島と交流することで、全体で生存していくネットワークを築いていたんだろうと思いますね。

西村おもしろい。高橋先生が最初に思った「島という資源のない所になぜ人類は行ったんだろう」という疑問にも関わってきますよね。

高橋ものの交換は経済につながる話。それは「儲かる」というような経済ではなく、伊良部島の魚の相対取引のような経済の在り方であったり、持っているものを交換していくことで島同士の生活基盤が維持されていくような経済があるからこそ、資源の限られた島でも生きられるということが言えると思います。

今、鹿児島県与論島の若い人たちと、コロナの記憶を島の歴史として残そうと「ゆんぬコロナアーカイブ」というプロジェクトを立ち上げ、様々な方にお話を伺っていますが、そういう既存のネットワークは、災害時などの安全保障ともなり得ると思います。例えば、与論島が昨年からのコロナ禍で、島ごとクラスターになることを2回経験し、ロックダウンになった時も、島を超えて助け合いの声掛けが起こりました。例えば島の外からいろんな資源や物資が届いたり、日頃から漁業者などは島を超えたネットワークがあるので、補助金や支援のための情報が迅速に伝わり、島の人たちが次のステップに踏み出すことができたのではないだろうかと考えています。

西村与論島は1島1町ですか?

高橋そうです。

西村ひとつの行政区域に複数の島が入っているようなケースがありますよね?

高橋八重山諸島の9つの有人島と周辺の無人島からなる、竹富町のような。

西村そうそう。そういうひとつの行政区に、複数の島が入るとやりにくくなるケースはあるのでしょうか?

高橋ありますね。竹富町では近年、役場を同じ町内の西表島か従来通り石垣市に本庁を置くかで住民投票がありました。どうして、そういう質問をされたんですか?

西村今の与論島の話は、例えばロックダウンのような時にもひとつの島としての決断ができるということでもあるなと思って。

島にはそれぞれ違う資源があるからこそ違う文化があり、違う決断の仕方を持っているのかなと思ったんですね。だから与論島はそれができた。でも、これが仮に竹富町だと、「関係ない竹富島も一緒にロックダウンするのか」みたいなことになりかねないなと。今の行政区ではどうしても一緒にしているところがあるし、いろんな意味で無理があるのかなと思って聞いていました。

高橋そうだと思います。例えば島によって自然環境や生態系が違うので、保全の仕方ひとつとっても違うはずです。島の社会が調整してきたやり方は、そこで築かれた文化なので、島ごとに多様な決断の仕方があるのだと思います。

西村さっきの漁師さんと仲買いの1対1の関係が、最小単位に思えますね。儲かるという意味での経済は、規模を大きくすると動くと思いますが、最小単位の関係の方が回すという意味での経済は、回しやすいのかなと思って。

行政区域を大きくすれば規模の経済が働くので、みんなから集めた税金で大きいものをつくることができますが、逆にそうやってまとめてしまうと協力しにくくなることもある。

高橋そうかもしれません。

西村これは規模と関係性の話でもあるので、そういう意味で島々でみるのはわかりやすいですよね。村々で集落が分かれているよりも島々で集落が分かれている方が、区切りがわかりやすい。本来は村と村の間には草原が広がっていて、海と同じような境界になっていたと思いますが、今の日本では全部の土地に値段がついていて、海には値段がついていませんよね。そういう意味で、海に囲まれている島の方がそれぞれちゃんと分かれているので関係性の経済を知るために島々を調べることは、すごく価値があると思います。島の関係性の経済をどうやって回復させるのか、維持するのか、思い出していくのか、そういうことができるといいですね。

高橋ありがとうございます。私の課題ですね。

西村領域学(ボーダーズスタディ)という学問があって、価値が出てくるとみんなそのボーダーを決めたがる。価値がなかった時は気にしないので通行の条件だけがあり、どこがボーダーかは特に決めない。その考え方でみると、今の陸地は全部価値があるという話になるんだけど、海は一旦何かよくわからない状態のまま置かれているので、ある意味よくわからないままの関係性の方が経済を残すという意味ではいいのかなと思いました。

高橋その話で行くと、サンゴ礁はトワイライトゾーンといって、陸地でもあり海でもある境界なんですね。

例えば、伊良部島の方名でサンゴ礁のことを「シ」と言いますが、それはサンゴ礁そのものを指すし、干上がって歩ける陸的な場所も「シ」と言う。だから、状況に応じて言葉の意味が変わってくるんですね。

西村確かに。海なのか陸なのか曖昧なところですね。

小さな島がたくさんあることの価値

草刈ちょっと質問ですが、先程の高い島と低い島の物々交換はいつ頃まで続いたのでしょうか?

高橋聞き取り調査では、1950年代ぐらいまでは伊平屋島と野甫島のあわ石とお米の交換はしていたと聞きました。

やんばるの一番北に奥という集落があるんですが、そこは林業で栄えた集落で、山原船(やんばるせん)という大型船で首里や鹿児島の方まで木材を運んでいました。林業で栄えていた奥の人たちは魚をあまり捕りに行かなかったので、周りの与論島や安田(あだ)、安波(あは)という集落の人が、奥集落に魚を売りに行っているんです。奥の人は現金を持っているのでそこに行くと現金や他のものと交換ができる。そういう営みが戦後までずっと続いていたそうです。

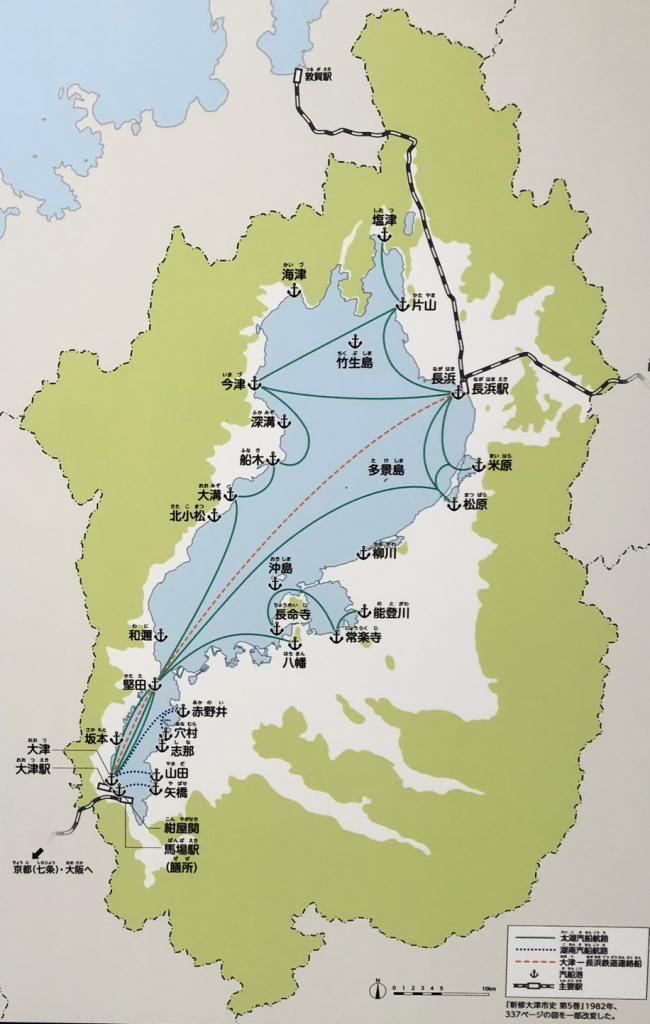

西村今の奥の話はすごくおもしろいですね。それに関連して、先日こんな地図を見つけたんですよ。

明治時代における琵琶湖の湖上交通(滋賀県立琵琶湖博物の展示より)

明治時代における琵琶湖の湖上交通(滋賀県立琵琶湖博物の展示より)

僕は今滋賀に住んでいるんですが、これは明治の頃の琵琶湖周辺の移動に使われた地図です。大津までは鉄道が京都や大阪から走っていますが、そこから先は琵琶湖なので舟による水の道なんです。これを見ると、琵琶湖の周辺には小さい島がいっぱいあるような感覚になります。港ごとに小さい島がいっぱいあるみたいな。

今は琵琶湖の周囲をJRがグルッと回っていて、それに乗ればどこにでも行けるようになっているし、間の郊外には市街地がどんどんできていくので、元々何もなかった滋賀は今や、ベッタリひとつの県ができています。でもベッタリしないで、こじんまりした島がたくさんある方が豊かだっただろうなと思うんですね。

ただ小さな島がいっぱいある状態というのは、大きな国がひとつあるよりも目立たない。記録上も見た目にも目立たないから、小さな島がたくさんあることの価値がもっと見えてくると、これからの新しいまちづくりや暮らし方のヒントになると思います。

道具や方法を分散化させると環境に負荷をかけない

高橋ちょっと私のお悩み相談になるんですけど、今、生物文化多様性についての研究をしていて、例えば沖縄にどのような方名があるのか言葉を調べたり、植物の薬用利用や建築利用についての観察や聞き取り調査をしています。島ごとにいろんな知識や知恵がある。そういう島ごとの言葉や知識のデータベースはできるんですが、それを琉球弧として全体で見せる時に、その価値のバラエティがある状態をどのように見せたらよいのか、悩んでいます。

西村今思ったのは、組み合わせの数の多様さなのかなと。100の項目があったとして、100が全部同じものだったらもう組み合わせは1通りで100という事実しかないんだけど、3ずつ33通りの組み合わせがあると、3の33乗になるからものすごい数のパターンがあるんだなと思って。

価値って、ひとつドンとあるものではなくて、ニーズの側に価値の源泉があり、いろんな状況に対応できることが価値ですよね。

よく大学の授業で言うのが、石そのものに価値はなくて、たまたま骨を断つ(骨を叩き割って髄を取り出して食料にする)というニーズに応じることができたのが石だったから、石に価値がついて石器になったんだと。

そのいろんなニーズは時代が動くごとにやってきますよね。先ほど高橋先生がおっしゃったレジリエンスの文脈では、何かクライシスが起こった時に新しいニーズが起こり、それにどう対応できるかということが価値だから、その組み合わせパターンの多い方が変容する時代に対応していけるという意味で、常に価値を発揮し続けられるという良さがあるのかなと思います。

地域の方と一緒に、小さな漁法や漁具の記録に取り組む(与論島)

地域の方と一緒に、小さな漁法や漁具の記録に取り組む(与論島)

漁具を仕掛ける場所を選定するかご網漁師(八重山・石西礁湖)

漁具を仕掛ける場所を選定するかご網漁師(八重山・石西礁湖)

高橋そうですね。まさに私が調査している漁師さんたちも、網漁、釣り漁、投網(とあみ)などを組み合わせて漁をしていて、さらに個々人で組み合わせ方が違う。

組み合わせ方が違うと捕ってくる魚も違う。魚が違うということは、利用する生態系の違いでもあり、浅い所なのか深場なのかの違いがあるんですね。それが資源利用や環境利用の分散化を生んでいるということがあります。

例えばマグロなどのひとつの釣り漁だけに特化してしまうと漁場のアクセスが集中し、どうしても環境負荷がかかってしまいます。でも、いろいろな漁の仕方を組み合わせると、利用する場所も方法も分散化するので環境負荷が低くなる。

西村めちゃくちゃおもしろいお話しですね。滋賀も漁具の種類がすごいんですね。何に使うんだろうっていうぐらい、ちょっとずつ違う。ウナギの捕り方ひとつとっても、ものすごい捕り方があるんですよ。それが環境負荷を分散させる。例えば、同じ種類を100匹捕るのと1種類ずつ違う魚を100匹捕るのでは、全然環境負荷が違うわけで。

高橋そうやって文化の多様性を保全することが環境保全につながりますよね。そのためにもいろんな選択肢を選べることがすごく大事で、技や道具にしても博物館に残すことが目標なのではなく、道具がちゃんと生きられる社会、生きられる経済があれば文化が継承できるし、環境も保全されていくのかなと。

西村もう一枚だけ写真を見せたくなりました。

これは、昔の滋賀の光景なんですけど、川辺に多種多様な船や漁具があります。この複雑な感じがすごくいいなと思っていて。それが、今はコンクリートで護岸され、アスファルトの道路が整備されている。

高橋同じ場所ですか?

西村全く同じ川です。これ、そもそも舟で川から琵琶湖にスーッと出て行けるようになっていますよね。ここの人たちは「水辺の民」という感じ。ここにある暮らしの多様さ、さっきおっしゃっていた環境への負荷の分散というのは見てとれるなと。かたや今の状態にみる一元性もわかるし。だから最初のお悩みに応えるなら、どう見ても多様性が高いものと低いものを同時に提示したら、結構簡単にわかってくれるような気がします。

高橋なるほど!ありがとうございます。

地域の文化について住民と一緒に考えていく

西村ちょっと違う話を聞いてみたくなりました。僕の知っている人類学者は割とひねくれた人が多いんですけど、なんか常にひっくり返そうとするというか。それは学問的にそうだから仕方がないと思っていたんですが、高橋先生はあんまりそういう感じがしないと思って。ご自身としては「人類学者だ」という感じなのか、それとも「島を研究しているんだ」という感じなんですか?

高橋ひとつは、研究者として「人類学でありたい」と思っています。私自身、誰かの理論をひっくり返そうという野望はないのですが、「人間って何だろう」ということが単純に知りたい。また、NGOとして研究と生産者、水産業界をつなぐ役割をしてきたということもあり、自分が持っている専門的な知識と生産者の持つ異なる専門知識を合わせたら、社会にどう役立てられるのかということにも関心があります。私自身は研究のための研究ではなく、それこそ研究と社会のバッファゾーンやトワイライトゾーンに身を置くような新しい研究のスタイルを考えたいなと思っています。

西村なるほど。そういう意味では、観察者として入って行くというよりも、もっと普通に暮らしていく感じですね。暮らすと疑問も生まれるし、疑問があったらやってみたくなる。研究者としてちゃんと調べたいことも降ってくるし、わかったらやってみようみたいな。

子連れでフィールドワークする高橋先生(左)

子連れでフィールドワークする高橋先生(左)

高橋そうですね。研究者の役割にもいろいろあると思っていて、地域の人たちと一緒に考えていくやり方もあるのかなと思っています。例えば、漁具を調査する時も、私が入ることによって島の人が自分たちの文化に関心を持つきっかけともなりました。また魚の方名を調べていた時も、周りにいた島の人が「あのおじいは、これをこういう呼び方をしていた」と情報を提供してくれました。外の人間である私が調査することで周りの人も自分の文化に関心を持つという連鎖が生まれてくるんですよね。

西村おもしろいですね。周りの人もまるで研究者になっていく感じですね。

高橋そうですね。だから、調査のパートナーを努めてくれた漁協のお母さんが、「私は漁師のライフヒストリーのライターになる」といってくれたこともあります。「知りたい」という気持ちは人間のひとつの本質だと思うので、そうやって地域の文化について、地域の方々と一緒に考えていくことも研究者の役割なのかなと思います。

地域の方と一緒にフィールドワーク

地域の方と一緒にフィールドワーク

草刈ちなみに、研究者が関わることで島の人の意識が変わっていくことがプラスに働く場合とそうではない場合もあると思いますが、高橋先生が島の暮らしに入っていく上で何か気をつけていることはありますか。

高橋民俗学者の宮本常一が“調査地被害”というエッセイを書いてますが、今までたくさんの研究者が研究という名目で地域資料を搾取したり、その人の気持ちを踏みにじるようなことをしてきました。沖縄の人々もそれをものすごく経験されていて、今でも調査されることに対して抵抗感を持つ地域の方は少なくありません。多分それは、最初に私が意識したことかもしれないですね。だからフィールドワークをする場合は、あんまり積極的にいかず、みなさんが私を信頼して話してくれるのを待つところはあります。もちろん、すごく時間がかかるし要領も悪いですが、おかげで島の人たちが腹を割って話してくれるようになりました。

生きた文化を捉えて未来を考える

西村最後にもうひとつ。この先、高橋先生が「明らかになるといいな」と思うことはどういうことでしょうか。

高橋うーん、どういうことかな。端的に言うと、「人間が幸せに生き続けて行くとはどういうことか」をわかりたい。最初にお話ししたように、「人間とは何か」という意味を考え続けたいと思っています。

最近、私の研究に学生が関わってくれるようになったので、それこそ次の世代に渡していくことが始まっているんですよね。とはいえ、昨年はコロナで全く野外実習ができなかったので、悩んだ末に「ひたすら台所を測る」という課題を出して家の中で「おうちフィールドワーク」をしてもらいました。全ての調理道具や調味料の記録を取り、台所を隅々まで測るということを一通りやってもらい、それを20数人で比べてみると現代の沖縄の台所事情が見えてくるんですね。

もうひとつは食。去年はおうち時間が長くなったので、家族に自分の心を支えてくれた食べ物の記憶をインタビューしようという課題を出しました。その時の学生から、こんな感想をもらいました。民俗学が昔の暮らしだけを対象にするのではなく、「今、生きていることを知る学問だということに気付いた」って。そういう「生きた文化を捉えて、未来を考える」という教育をやっていきたいですね。

西村おもしろい。まさに現代にも民俗学のフィールドがあるということですね。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

研究スタイルは、研究者の数だけあると言いますが、素潜り漁師に弟子入りした人は一体どのくらいいるのでしょうか。島で暮らしながら島の人々とともに調査する高橋先生の島民目線の研究によって、島から学べることがより具体的に見えてきました。

生きる知恵と結びついた豊かな言葉の世界、資源を補完し合う島同士の関係性、誰も困らずに回る経済という、資源の限られた島で育まれてきたこれら人の営みは、離島だけに限らず、私たちの社会全体にも生かせるのではないか。そもそも資源が限られているということは、果たしてデメリットなのかとすら思えました。西村が期待するように、小さな島がたくさんあることの価値がもっと見えてくることで、私たちと私たちを取り巻く世界との新しい関係が見つかるかもしれません。みなさんは、何を感じましたか?