「ソーシャル・イノベーションとは何をすることなのだろう?」ミラツク代表・西村勇哉と京都産業大学・大室悦賀教授によるダイアログ

2017年9月9日、ミラツクは「ミラツクフォーラム秋の回」を開催。京都産業大学・大室悦賀教授によるレクチャーの後、ミラツク代表・西村勇哉を含めた参加者とのディスカッションが行われました。本レポート記事は、大室教授によるレクチャーと、主に西村との対話を軸に抜粋し、構成しています。

(写真=望月小夜加)

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/

登壇者プロフィール

京都市ソーシャルイノベーション研究所 所長。1961年東京都府中市生まれ。一橋大学大学院商学研究科博士後期課程満期退学。1985年東京都府中市入職、2007年京都産業大学経営学部専任講師、同准教授を経て、2015年から同教授。社会的課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・ビジネスをベースにNPOなどのサードセクター、企業セクター、行政セクターの3つのセクターを研究対象として全国各地を飛び回り,アドバイスや講演を行っている。著書に「サステイナブル・カンパニー入門:ビジネスと社会的課題をつなぐ企業・地域」(学芸出版社、2016)など。

ソーシャル・イノベーションにはいくつもの定義がある

大室さんはじめに、少しアカデミックに「ソーシャル・イノベーション」の流れを整理しましょう。「ソーシャル・イノベーション」は、1980〜90年代に使われはじめた言葉。最初にソーシャル・イノベーションという概念を使ったのは、ピーター・ドラッカーでした。「イノベーション(innovation)」は、新しい方法や習慣を導入することを表す言葉で「技術革新」「新機軸」などと訳されます。この「イノベーション」に「社会(social)」という概念が加わるとどうなるかというと、当然ながら非常に曖昧で幅広いんですね。

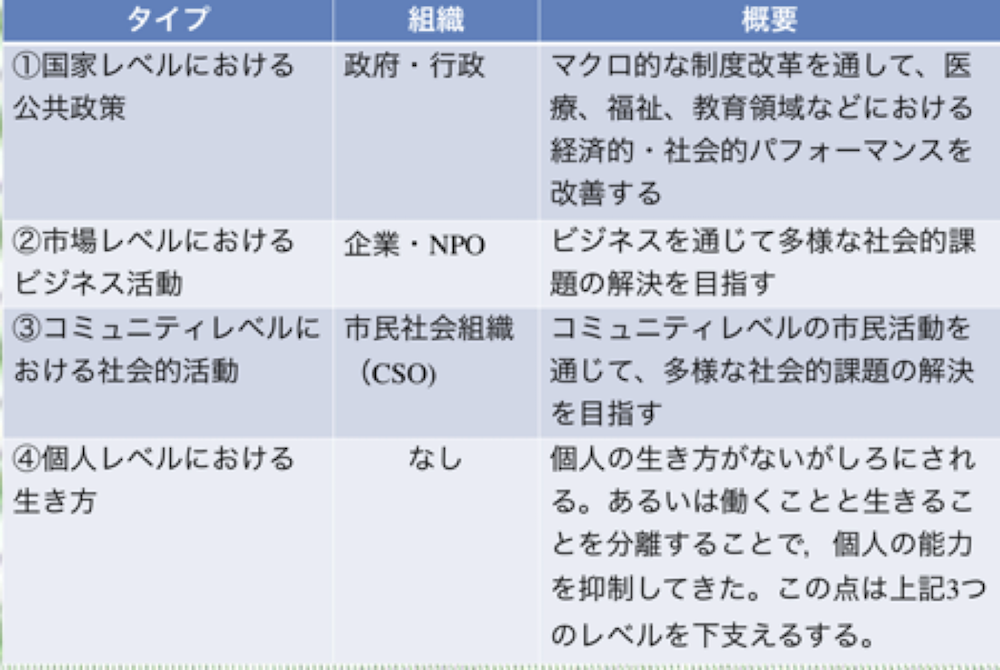

最近、僕は「ソーシャル・イノベーション」というのをやめて、「イノベーション」という言葉に集約しようかなとさえ思っています。なぜかというと「ソーシャル・イノベーション」という言葉の定義には、下記のようにさまざまなレベルが含まれていることと、社会性がないイノベーションが考えられなくなってきているからです。

ソーシャル・イノベーションについて、すごくマクロな話をする人もいれば、個人、NPOの視点から話す人もいます。異なるレベルの視点が混ざり合うことにより、ソーシャル・イノベーションの議論が難しく、わかりにくくなることを感覚的に知っておいてほしいと思います。

また、国によっても「ソーシャル・イノベーション」の捉え方は異なります。イギリスでは非常に政治的なものと捉えられており、「社会制度をどう変えていくのか?」という研究が行われています。一方、アメリカでは、ソーシャル・イノベーションというと「NPOを中心とした社会変革」が主流で、日本はイギリスとアメリカの中間あたりに位置づけられています。つまり、学術研究の領域でも「ソーシャル・イノベーション」の定義は非常に曖昧なのです。

ソーシャル・イノベーションが必要とされる背景

「ソーシャル・イノベーション」という言葉が出てきた背景には、社会課題を解決する役割を担ってきた、行政と企業、NPOがそれぞれに限界を迎えたという状況があります。

基本的に、行政は個々人ではなくあまねく人のニーズに対応すべきものですから、どうしても画一的なサービスになっていきます。また、最も賛成数の多い政策をつくるため、必ず不一致の人たちが残されていきます。つまり、行政とは必ず不満をつくるシステムであり、決して万能ではないということを市民は知っておかなければいけません。

企業においては、米・フォードの創業者ヘンリー・フォードが、株主との裁判において「利益は顧客ではなく株主に還元しなければいけない」という判決を受けて以来、株主重視の思想が世界中に広がりました。その結果として企業は、「外部性(externality)と「情報の非対称性(information asymmetry)」という大きな問題を生み出しました。

外部性には「正の外部性」「負の外部性」があります。「コンビニができて生活が楽になる」「スマホで便利になる」など、経済活動の結果として得をする人がいる「正の外部性」。「環境問題が起きた」「スマホで目が悪くなった」など、困った事態が起きることは「負の外部性」と言います。

情報の非対称性は、たとえば「コンピュータを毎日使うけれども中身のことはわからない」というように、企業側が持つ情報量が圧倒的に多く、消費者には少ないということを指します。

では、NPOはどうでしょうか。NPOの問題のひとつは、特定の領域に絞りこんでしまう「偏重性」です。たとえば、障がい者だけにフォーカスをすると、その隣にいる人を切り捨ててしまう。むしろ、対象を広げることによって、フォーカスしたい領域の解決に結びつくこともあります。また、行政や助成金に収入を依存するなかで、自分たちのミッションを見失っていく「パターナリズム」の問題も起きてきました。

つまり、もともとは補完関係にあった政府とNPOと企業が、それぞれに問題を持つようになったため、社会課題を解決していく関係性が壊れてきています。これらを補完するものとして現れてきた社会的企業もまた、「社会的課題の解決」という偏重性に陥り、限界を迎えているということは感覚的におわかりいただけるかと思います。

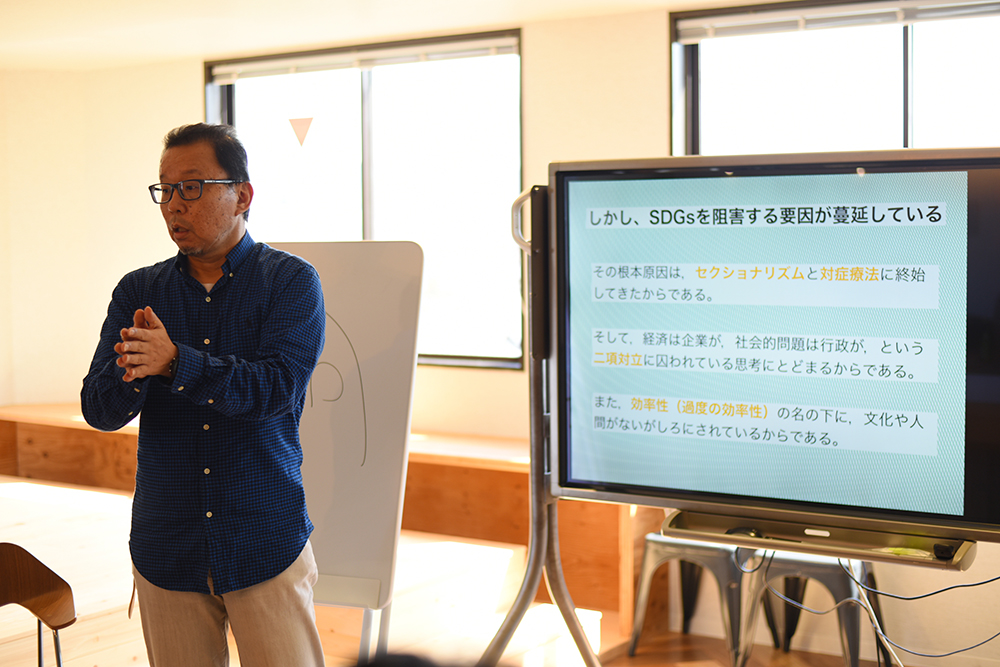

SDGsを阻害する「セクショナリズム」と「効率主義」

2015年9月に開かれた国連サミットでは、「SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)」が掲げられました。国連に加盟する193カ国が、2030年までの15年間でこれら17の目標を全部解決しないと、世界は持続できないよね、というものです。残念ながら、現時点では、日本の企業も国民もあまりSDGsに注目していませんね。

SDGsの達成を阻害する根本的な要因は、「セクショナリズム」と「対症療法」だと思います。行政も企業もNPOも、自分たちのマネジメントスタイルを変えずに、排他的な態度をとっていてはコラボレーションができません。また、PDCAサイクル(Plan Do Check Action)やKPI(Key Performance Indicator、主要業績評価指標)を使うことで、目先の課題の対症療法に走りがちなんですね。

目標設定をすればするほど、効率性を追いかければ追いかけるほど、イノベーションは生まれなくなります。今、日本の行政や大企業は、イノベーションは効率性とは反対の軸にあることに気づかなければいけないと思います。

また、現代の社会は「二項分析」では説明がつかないようになりつつあります。たとえば、セクシャリティにおいても「男か女か」ではなく、LGBTやそのグラデーションとしてのあり方が認められています。イノベーションの領域に目を向けると、非常にグレーな存在が多数存在していることにも気づくはずです。

つまり、社会問題の噴出を止めるには対症療法ではダメで、根本的な原因を解消しなければいけないのだけど、イノベーションが生まれない社会になってしまっている。世界に存在するあらゆるシステムを見直して、制度、体系、我々の習慣や思考など、すべてを変化させていかないとSDGsを含めた社会問題は止まらない。そこに、ソーシャル・イノベーションが注目される理由があります。

SDGsの達成には、システムとシステムの関係性を俯瞰する視点が必要です。そして、イノベーションの源泉として重要なのが「曖昧さ」です。企業も行政も、曖昧さを嫌い、分析をしようとします。ところが、分析は過去から現在を見る手法ですから、イノベーションは起きません。そこに、イノベーションを疎外する要因があります。

曖昧さからイノベーションを生むのが、とにかくプロトタイプをつくって実行していく「デザイン思考」です。頭で考えても見えないことがたくさんありますが、実践していくと、ネガティブな要素とポジティブな要素が見えてきて、イノベーションにつながっていくんです。

生物の世界では、環境に対して多様な進化のチャレンジをこの瞬間もおこなっており、あたかも「下手な鉄砲も数打ちゃあたる」状態。そのなかで最適解だけが生き残るという状況にあります。つまり、解のわからない状態で、多様なチャレンジ、デザイン思考がビジネス進化においても重要になってきています。

ソーシャルではない「オープン・イノベーション」はありえない

結論から言うと、僕はソーシャル・イノベーションとオープン・イノベーションは、焦点の当たる領域が違っているだけで、メカニズムは同じだと思っています。なぜなら、社会性を持つイノベーションを考えなければ、多様性が担保できないのでオープン・イノベーションは起きないからです。

「オープン・イノベーション」を定義した、ヘンリー・W・チェスブロウ(Henry W. Chesbrough)は、2009年に発表した論文(“How Open Innovation Can Help You Cope in Lean Times,” HBR, December 2009)で「オープン・イノベーションには2つの流れがある」としています。外部の技術や知識を取り込んで新しいものをつくる「アウトサイド・イン型」と、外部の人たちに社内の知財や技術を使って新事業を起こしてもらう「インサイド・アウト型」です。

もうひとつ、大事なのは「創造的摩擦(Creative Conflict)」。実は、ネットワークをつなげただけではイノベーションは起きないんです。オープン・イノベーションを促進するには、小さな衝突や対立が必要なんですね。たとえば、スポーツをされている方にはご理解いただけると思いますが、「誰かに合わせよう」とした瞬間にチームのパフォーマンスは落ちます。企業においても、誰かに合わせてばかりでは何も起きません。

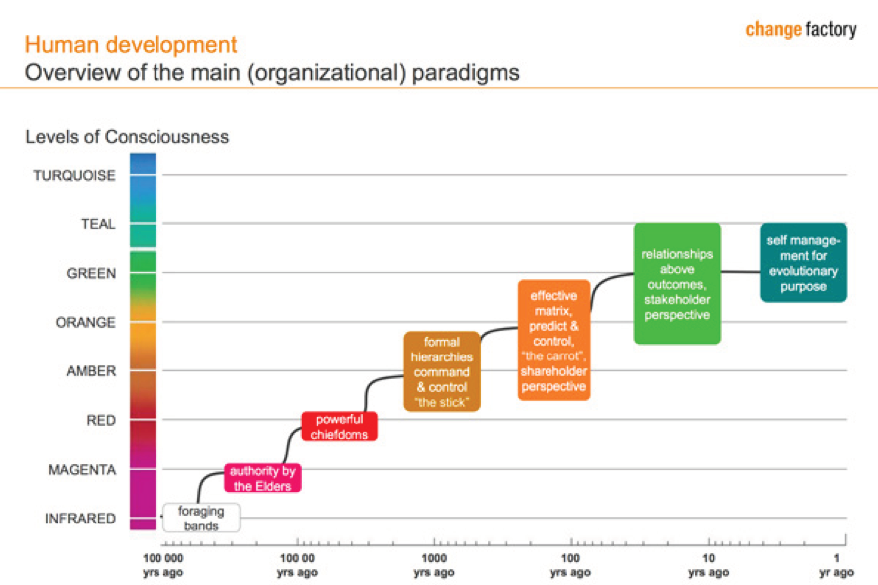

同じく、トップが司令塔となり意思決定をするヒエラルキー型の組織も、ソーシャル・イノベーションを阻害すると考えられます。今の世界は、ひとりの知識で意思決定できるほど世界は単純ではなく、またスピーディに動いているので、一人の決定者では会社は持たないという議論ですね。

意識の発展段階に応じて、組織の形態は変わっていく。ティール型組織は進化的であり、各自がセルフマネジメントの元に活動する生態系をつくる。(図はFrederic Laloux Reinventing Organizationsより)

一人ひとりのパフォーマンスを上げることを重視する組織像が登場してきています。より良いかたちを目指して柔軟に変化を続ける「アメーバー型」、上下関係のないフラットな組織「ホラクラシー(holacracy)」や、組織像の最終進化形「ティール(teal,青緑色)」などです。たとえば株式会社ラッシュ(LUSH Ltd.)はアメーバ型、パタゴニア(Patagonia,Inc)はホラクラシ―型組織と言われていますね。

脳科学では、人間の脳のキャパシティは、150人程度の関係しか安定的に維持できないとされています。また、文化人類学では過去最大の部族でも200人と言います。つまり、人間としては150人を越えてコミュニティをつくろうとすると意味がなくなるので、そこで閉じてしまうのだと思います。また、150人を越える組織をつくるなら、アメーバのように分割していく。ただ、分割したコミュニティをマネジメントするホールディングスは不要です。

さきほど「司令塔は必要ない」と言いましたが、会社が長く続くと大きな方向転換を意思決定する局面も出てきます。面白い事業展開をして生き残っている長寿企業を見ると、たいてい創業家があります。大きな方向転換を決められるのは創業家しかない。司令塔は必要ありませんが、大きな方向性を出していくためには創業家は必要な存在だと思います。

多様なエコシステムが社会の持続可能性を担保する

こうした、新しい組織において鍵を握るのは「情報の透明性」です。透明性がなければ、オープン・イノベーションはできません。「株主か従業員か」を天秤にかけるのではなく、ネガティブな要素を作り出さない経営をしないと持続可能な組織にならないし、イノベーションも生まれません。

もうひとつ、持続可能な社会に貢献する企業に必要なのは「エコシステム(ecosystem、生態系)」です。2006年、京都市が僕らのアイデアを採用するかたちで発表した「ソーシャルイノベーションクラスター構想」は、まさにエコシステムをつくりたいという思いから「クラスター」という言葉で表現しています。

エコシステムが多様であればあるほど、社会の持続可能性は高くなります。アメリカには、利潤を追求する人もいればチャリティに熱心な人もいて、西海岸と東海岸ではカルチャーも違う。非常に多様なエコシステムを持っていることが、アメリカの強みであり、時代や環境の変化に合わせていずれかが浮き出て来る。今後、日本のなかにも多様なエコシステムをつくることが非常に重要だと思っています。

イギリスの精神科医アシュビー(William Ross Ashby)は、「環境の多様性に対応するには、同じだけの多様性を持っていなければならない」と「最小有効多様性(requisite variety)」を提唱しました。

国や地域、そして組織内においても、多様性がイノベーションを生みます。多様性をつくるには、たくさんのロールモデルを見せることが大切だと思います。ソーシャル・ビジネスで制約せず、お金儲けしたい人、農業したい人、自営業をしたい人、さまざまなロールモデルのなかで、ひっかかりを感じるところに自分のロールモデルがあります。組織内のロールモデルが多様になれば、自ずと多様性を持つ組織がつくられていきます。

「思い」や「ビジョン」を制約にしないために

西村ここからは、僕から聞いてみたいことを質問したいと思います。ひとつ目の質問は、「何かの役に立っている」「いいことをしている」という感覚があまりに強いと、コラボレーションは生まれにくくなり、活動内容が硬直化していくように感じています。こうした人に出会ったときに、どんな風にアプローチをしたらいいでしょうか。

大室さん「思い」は制約条件になりますね。実は、「社会課題を解決しよう」という思考そのものさえ、自分の発想を制限する条件になるし、コラボレーションを阻害する要因にもなっていきます。「思い」は「欲」です。「欲」を取り除き、自分の感情や思いをマネジメントするために、「マインドフルネス(mindfulness)」が注目されています。

つまり、社会課題を解決したいという思いの源泉の部分を探す作業が必要なんです。そこがわかると思考や行動も変わっていきます。ソーシャル・イノベーションで一番大事なのは、個人レベルのあり方を変えていくことだと思っています。

西村なるほど。一方で「この課題の解決を目指そう」と、未来設定を共有するコミュニケーションは多くの人を惹き付け、行動の喚起にもつながると思うんです。ビジョンの具体化と欲の話しは、どこかでつながってくるように思うのですが。

大室さん本来は、未来設定は必要ないのですが、哲学をつくるためには有用な方法だと思っています。「その未来に行くあなたらしい方法はなんですか?」「どういう道で行くのがあなたらしいですか?」と聞いてあげるとその人の哲学が現れるんです。

未来設定から「哲学」を生む方法

大室さん未来設定は、徹底的に抽象度を上げるほうがいいんです。多くの人は、無意識に具体的にしようとするので、なかなか抽象度が上がりません。イメージとしては、地球の外に出て宇宙からやりたいことを見たときに、どういう価値と未来がつながるのか、ずーっと下がって俯瞰する感じです。

西村抽象度が上がった状態になると、どんな未来設定が出てくるんですか?

大室さん究極的には「みんなが幸せになれる社会をつくりたい」に行き着くはずなんですね。そのプロセスには必ず、それぞれの人らしさがあります。「本当に、自分はこれをやりたいのか?」というところまで疑って、結果として「やっぱりこれだ」とわかれば自信になります。

未来へ行く方法を見つけたら、「できるだけ多様な150人の人に話してください」とお伝えします。すると、「それはダメだ」「こうした方がいい」といろんなフィードバックをもらえます。そこで感じた違和感をメモしていって、その違和感を取り除いた先に哲学らしきものが出てきます。

我々の脳のシステムは、自分自身を認知できない。相手の存在なくして,自己を認識できない。つまり,相手によって自己認識が変化する。ゆえになるべく多様な人と対話し、議論することによって、自分のなかに多様な鏡を置くことができます。そして真の自分を形作ることができ,多面体である自分を保持できれば、自分自身が多様性を保持できるわけですよね。本来、無数の鏡を持てるはずなのに、自分自身のある一面しか見ていないから、イノベーションが制約されるわけです。

自分のなかに多面体を持ち、周りに自分と違う人たちを衛星のように常に持つ。たとえば、ミラツクにはいろんな理事の方がいて、西村さんが同じ質問しても違う答えをする。それを取捨選択しながらミラツクに反映させていくために僕らは存在しているわけですよね。

西村なるほど。僕は共感しましたが、一般的には「ビジョンをクリアにしよう」という方向ですよね。「その未来に行くには、5年後、10年後はどこですか?」と問う一方で、その足元は問われないというか。

大室さんビジョンを明確にすればするほど、「いつまでにしなければいけない」「どこにいなければいけない」と制約が生まれます。制約が多いと個を磨くことができませんし、個の力が上がらないと日本は世界で勝てないと思います。

イノベーションはいつも計画の外側にある

大室さん東京では、個人事業主がプロジェクトごとに集まり、終ると解散するという動きが増えています。組織は目的をつくりますが、この目的もまた制約条件になってしまうんです。今は、組織から個の集まるコミュニティへという流れだと思います。

西村すると、何らかの設定のもとにイノベーションを起こすというのは、アクセルとブレーキを同時に踏んでいる状態なんですね。そもそも、計画的なイノベーションはあり得ないという話になりますが、計画を立てたい人たちについてはどうなるでしょう。「計画を立てるのはあきらめてください」ということになるのか、「ではこういうことをやってください」と提案してやってもらうことはできるのか。

大室さんみんな、計画とか企画書が好きですよね。みんなで小さなチャレンジをたくさんして、成功や失敗を共有して「次にどうつなげるか」を話しているほうがよほど面白い。さきほど、「新しい組織の鍵になるのは透明性だ」と言いましたが、システムを共有するのではなく、情報の透明性を高めて共有するほうがいいですね。

西村情報共有の経路をつくるのではなく、いかに情報をオープンにするかを考える。知りたい情報があれば、いつでもアクセスできるということをみんなに知らせるということですね。それは、計画というより創造に近いのかもしれません。それでも、計画をつくりたいひとへのコミュニケーションはどうしたらいいでしょうか。

大室さん僕は「計画してください」という依頼がくると、「あなたはどんな未来を見ていますか?」という言い方をしています。その未来へ行くためのチャネルを一緒に考えることはできますから。

京都市がソーシャルイノベーションクラスター構想を宣言するまで

西村2015年に京都市が発表した「京都市ソーシャルイノベーションクラスター構想」、同年にスタートした「京都市ソーシャルイノベーション研究所(以下、SILK)」など、大室先生が京都でやっていることは、ソーシャル・イノベーションをテーマにしたオープン・イノベーションだと思うんですね。社会的事業というテーマ性を持つ一方で、「社会性は人それぞれでかまわない」という感じだと思います。

まずは、京都では最初はどう展開したのかを伺い、その後に熊本・水俣市、長野市などにどう移し替えているのかを聞いてみたいです。

京都ソーシャルイノベーション研究所のウェブサイト

大室さんひとりの京都市職員の方が「京都で『葉っぱビジネス(徳島県・上勝町の農業ビジネス)』をやりたい」と相談に来られたのが始まりです。「葉っぱビジネスはやりたくないから、他の方に相談してください」と応じたら、「葉っぱビジネスにこだわらないので、何かやりたいんです」ということになりました。

最初は、市職員の方たちをいろんなところに連れていき、本質を目で見て理解させていく作業に3〜4年をかけました。

西村確認なのですが、最初に言いはじめたのが京都市職員だったから、「この人がやりたいというなら市役所を動かしていこう」ということですか。それとも、行政というポジションにしかできないことがあることに興味を持ったのですか?

大室さんやはり、リーダーにたどりつくには、その下にいる職員のみなさんを説得しなければいけないので。審議会のようなものを4年間続けました。通常は3年で終わりになることが多いのですが、みなさんが「これは大事なことだ」と理解しはじめたのが3年目の時期。4年目に1年をかけて、京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター構想をつくり、2015年に発表。SILKも動き始めたという流れでした。

京都の実績を他の地域にローカライズして展開する

西村SILKが立ち上がって3年。足掛け7年、京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター構想に関わってきているわけですね。現在は、熊本・水俣市、長野市などに、京都の経験を持って行って新たな展開をされています。

京都のモデルを、他の地域に持って行くときには、“京都ならではの条件”が使えなくなります。やり方を変えていくことになると思いますが、他の地域でも同じことをする部分、地域によって変えてきた部分について伺いたいと思います。

大室さんどの地域でも同じなのは、意思決定に関与できる人を見つけ出すことです。役職は何でもいいけれど、市長とダイレクトに話をすることができる立場にあり、ゆくゆくは僕と市長が話す場を設定できる人がキーになります。

ただ、基本的に僕は話すたびに内容が微妙に変わっていくんですよ。やってみてわかったことを反映させていくので、「京都のモデルを他の地域に持って行く」という意識はあまりない。本質は変えていないけれど、ある意味では別モノなんです。

僕の性格上、同じものをやっても面白くないから「もっと違うやり方はないか」と模索します。長野の場合は、長野県立大学という大学をつくるという話だったから、イノベーションを起こす人材を育成する場にできないかと考えました。水俣市の方は、ひとりの市職員が「自分の故郷をなんとかしたい」と僕のところにずっと通って来ていて。

西村まずは、長野のスタートについてひも解いていっていいですか?

大室さんもともと、長野県知事がノーベル平和賞を受賞したバングラデシュの経済学者 ムハマド・ユヌスさんに会いたい、と言ってきて。何の根拠もないけど、「ソーシャル・ビジネスって大事だよね」と感覚的に思われたんでしょうね。ところが、九州大学の先生にお願いしてもうまくつながらなかったので、僕の方に話が降ってきたわけです。知事の思いがあって、長野県立大学では「ソーシャル・ビジネス」が全学共通必須科目になりました。

大室先生は「企(起)業家コース長」に就任予定

最初は、授業だけをやっていたらいいんだと思っていたけれど、それだけではうまくいきそうもないなと思いはじめて。「京都でやっているアイデアを、長野流につくりなおしませんか」と提案したら「面白い」と。知事と話をさせてもらったら、トントン拍子に具体化しました。京都市ソーシャル・イノベーション・クラスター構想のときと同じように、長野での絵を描いています。

西村構想を宣言する価値はどこにあるのでしょう?

大室さんトップが宣言すると、県全体がそっちに動きます。長野県知事は支持率が8割、産業界も市町村も抵抗はしない。抵抗しないのを利用して、どんどん既成事実をつくっていきます。さらに、僕の持っているネットワークやアイデアを地元企業に入れちゃったり、長野に企業を誘致しちゃったり。始まる前からかたちを見せちゃうから、県の人たちはどんどん面白くなるわけです。

西村多様な人たちが自分のポジションをつくり、うまく相互作用してくれるとエコシステムになりますよね。でも、行政主体で動き始める場合は、職員の人たちはプレイヤーじゃないので、プレイヤーとして巻き込んでいかないといけないわけですよね。

大室さんプレイヤーが顕在化したり入ってきたりすると、商業、観光などの部門にいる職員さんが意識しはじめます。市長が「何でもソーシャルに話を聞け」というので、他の部門も意識せざるを得なくなってくるんです。一部だけでやっているのではなく、市役所全体が意識せざるを得ない状況になっています。そうなると、役所のなかにいるプレイヤーが顕在化して、お互いにつながって相乗効果を上げていきます。

西村なるほど、近くにいるけれど微妙に見えていない関係を顕在化していくということですね。

まちにイノベーションを起こす「キュレーター」の仕事とは?

西村冒頭のレクチャーで「社会課題の解決に囚われてはいけない」という話がありました。SILKには「この5つの課題に取り組みます」などの目標設定がないのも、意図的にされているんだなと思っていて。「5つの課題」に絞り込むと、そればかりやるからダメなんですね。

大室さんそうそう、プレイヤーが沈んでいくんです。課題を設定しないでいると、消費者も変わっていくわけね。生態系もできるし、産業支援機関も意識しはじめてくれたり、金融機関も意識し始める。旗を立てるのはすごく大事だと思っています。すごく曖昧な旗を。

西村行政、プレイヤー、金融機関やインキュベーターなどが反応し、そのなかに共鳴する人たちがいて「一緒にやりたい」という人が現れてくる感じでしょうか。やりたいところとやるだけなので、無理に巻き込まない。役割分担をするのではなく「やりたいならやりましょう」というか。

大室さん役割分担は必要ないです。したとたん、役割の枠から出て来なくなるから。

西村プレイヤーが顕在化して動きだした後、回転を止めないようにするポイントがあるなら聞きたいです。

大室さんコーディネートし伴走する、キュレーターの存在ですね。キュレーターが常に町のなかを動いているので、エネルギーが生まれ周辺に波及するので淀まないんです。キュレーターについては、同じシステムを長野にもつくります。SILKのキュレーターは、みんな職業を持っていて週2〜3日だけ僕らの仕事をしている。SILKをやってみて、専任スタッフはいらないなと思いました。

西村起業家を育ててくださいというのではなく、面白いひとがいたら教えてほしいとか、やるときに他の人と絡めてほしいとか。発掘とコーディネートだけをする存在ですか?

大室さん基本的にSILKは何もしないです。キュレーターにも自分のやりたいことがあるから、その「やりたいこと」とつながるわけです。「つながりたい」とかじゃなくて、なるべく個人の、ひとり一人のやりたいことをやってくださいと言っています。

それは、オープン・イノベーションにならざるを得ないですよね。オープン・イノベーションんであれば、必ず僕らと何かつながるというだけなんです。計画も予定もない。キュレーターが町を徘徊しながら、それぞれがやりたいことをやることによって、勝手にオープン・イノベーションが生まれるんです。

これができるようになるまで1年かかりました。最初のうちは「先生は何を考えているんですか?」とずっと聞かれたけれど、「意思決定はあなたたちがしてください」と伝え続けました。でも、みんなそういう組織で働いたことがないので、理解してもらえるまで1年かかった。SILKがやっと機能しはじめたのが去年でした。

起業家を生むエコシステムをつくる

大室さんSILKは「イノベーション・キュレーター塾」を開いています。今年で3年目になりますが、合計60名をキュレーターとして育成しました。塾では、俯瞰すること、曖昧であること、デザイン思考の3つの要素について重点的にトレーニングしています。

3期目となる2017年は23名が参加した

参加者は京都のほか、大阪の人も非常に多いし、滋賀、東京、島根からも来ていて、卒業生はSILKに所属はせず、彼ら自身のビジネスをしながら僕らと同じことをします。つまり、行政がお金を出さなくてもそれぞれの地域に、自立して動けるキュレーターが増えていくわけです。SILKに所属するキュレーターについても「何年か経ったら卒業しなさい」と言っています。

僕らは、スタートアップの起業家ではなくて、仲介する起業家を育てることに力を入れています。長野でも同じことをやります。ただ、水俣ではプレイヤーがあまりに少なかったので行政を中心にして動いています。

西村キュレーター塾では、具体的にどんなトレーニングをするんですか?

大室さん月1回、1年間のプログラムで、最初の半年は主に座学です。既存の思考フレームを壊してくれる人たちを日本中から講師に招き、ディスカッションをします。たとえば、僕であれば「PDCAを回すな」「KPIは設定するな」「効率性を求めるな」と、一般社会の価値観とは真逆の話をずーっとしています。すると、受講生は「?」でいっぱいになりどうにもならなくなる。そういう経験をしないと思考のフレームは破壊できないんです。

同時並行して、自分のストロングルーツや哲学をつくる作業を行い、「なぜこの軸に興味を持ったのか」と源流を辿る作業をしていきます。後半の半年では、自分がやりたいこと(マイプロジェクト)を形にするワークをして、各自が発表して受講生同士で「わからない」「俯瞰ができていない」と叩き合わせます。月一回では間に合わなくなってくるので、小グループに分かれて月2回ぐらい大阪と京都で「フォローアップ会」をして、さらに個別で叩きます。従来の思考フレームを破壊して再構築する1年間、京都は15万円いただいています。これを今度は長野に持っていきます。

多くの人は、ようやく1年で入り口に立てるくらいですが、すでに1期生たちが面白い動きを作り始めています。やってみて、これまでの起業家支援がうまくいかなかったのは、支援する側のクオリティが低かったからだと気がつきました。今は、起業を支えるエコシステムをどうやってつくるかというところを意識しています。起業家よりも、起業家を伴走して支える人が必要なんです。プレイヤーを育てるよりも、サポートする人たちを、それも業としてサポートする人たちをつくれると動きは変わるのではないかと思います。

繰り返しになりますが、お伝えしたいのは「制限しない」ということ。カテゴライズされていたものをとっぱらってみると、全然違う角度から同じことができる可能性があることが大事ですし、それがオープン・イノベーションの源泉なんですね。それを仲介する人さえ存在していれば、その地域は動くのだと思います。

複雑なものを複雑なままに捉えていく

西村最近ミラツクに新展開がありまして。アメーバ型、ホラクラシー型など、組織形態の話がでてきましたが、どんな組織形態であっても閉じちゃうと面白くないと思うんです。外とつながりながらじゃないと意味がないなあと思っていて。いろんなパターンのつながり方を持てる組織ができると、それ自体がちょっと新しいソーシャル・イノベーションになるといいなと思っていて。3年間かけて言い続け、いろいろ調べ続けてようやく実行に入りました、みたいな。

他の企業の方がミラツクに出向するというプログラムがはじまりました。すでにソーシャルベンチャーから2人、来月からはけっこう大きな企業からも来られます。これが、ちょっと面白いなあと思っていて。一緒に動いて元いた企業に返すというやり方は、オープン・イノベーションを体感してもらううえで、意外と早い道なんじゃないかと思うんです。この10月からは、ひとつの組織に僕自身が週一で出向するのですが、これも意外と本質的な変化を生むのを感じています。

イノベーション・キュレーター塾の話を聞きながら、「こういう方向で育てて返せたらいい」というのが見えた気がします。組織のなかで支援できる人、プレイヤーとしてというより“支援者”として育てて返すのがいいとわかりましたし、広げ方のヒントをいただけてよかったです。

大室さん僕は、複雑なものを複雑なままに捉えることを意識しています。なるべく単純化しないように意識している。複雑なものを複雑なままに捉えようとすると、やはりどこかで視点がないといけない。同時に視点をずらしながら立体的に捉えるということが重要です。それを僕は研究者というスタンスのなかでやろうとしているわけです。

みなさんもそれぞれご自身の視点で、立ち位置を持ちながらも、複雑なものを複雑なままに捉えていることが、いろんな疑問に対する答えをつくり出していくひとつの大きなポイントなのかなと思います。

たぶん今日お伝えしたことはあまり一般的ではありません。でも、徐々にいろんなところで受け入れられつつもあります。都市にしても行政にしても、こういう視点で考えていかないと、ほんとに人がいない地域になっちゃう時代ですので。みなさんがやりたいと思うことをなるべくできる空間をつくりながらも、今いる組織のなかでできないなら、自分でやったほうがいいと思います。神戸市も副業を解禁しましたが、副業を解禁することが結果的に組織の成長にもなっていくのではないかと、改めて思っています。

ミラツクに来ると面白いんです。いろんな人が集まっているので、話しているうちに僕自身が意識していなかった言葉が出てくる。さきほど、「(自分のやりたいことを)150人しゃべりましょう」と言ったのも、そういうことなんですけど。呼吸と一緒で、知識は吐き出さないと入って来ません。多様な人たちに自分の考え方をしゃべるとき、僕にとって一番効率的にできるのがミラツクなんです。

自分の思いをいろんなひとに言う、考えをいろんな人に伝える作業を通すことが結果的に自分のアイデアを生んでいくんだと思います。ぜひそういうことをやってもらえたらと思います。

西村ありがとうございました!

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって運営されています。http://room.emerging-future.org/