ライターは、人間という自然に触れる仕事だと思う。杉本恭子さん【インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」】

インタビューシリーズ「ミラツクのつくりかた」は、ミラツクの取り組みに内側から関わって下さっている方々にお話を伺い、その取り組みへの視点と背景となっている社会の捉え方を紹介するオリジナルコンテンツです。

第1回は、ミラツクの立ち上げ前から代表の西村へのインタビューを担当し、繰り返しミラツクの記事を書き、現在はミラツクジャーナルの「時代にとって大事な問いを問う」シリーズを執筆している杉本恭子さん。2020年6月に上梓された『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』を話の軸にしながら、杉本さんがインタビュアーとして大切にしていること、なぜそれを大切にしたいと思っているのかを伺いました。

(執筆:赤松加奈子)

(photo by Ryo Kusumoto)

(photo by Ryo Kusumoto)

同志社大学大学院文学研究科新聞学専攻修了。学生時代は、同大の自治寮に暮らし、吉田寮や熊野寮、ブンピカなどで自治を担う京大生とも交流した。現在は、フリーランスのライターとして活動。アジールとなりうる空間、自治的な場に関心をもちつづけ、寺院、NPO法人、中山間地域でのまちづくりを担う人たちなどのインタビュー・取材を行っている。

本を書いてすごく自分の説明がしやすくなった

赤松実は、私がミラツクに関わるようになったのは、杉本さんの記事を読んだことがきっかけでした。

杉本京都大学の塩瀬隆之先生のインタビュー記事ですね。

【インタビューシリーズ「時代にとって大切な問いを問う」】

問う行為そのものを肯定し、問いを味わって楽しむ方法を伝えたい。京都大学総合博物館准教授・塩瀬隆之さん

→ https://emerging-future.org/newblog/roomq2020_shiose/

赤松はい。本当に感動して。他にも、まちづくりを担っている方々やお坊さんへのインタビューなど読みましたが、どれも心にすっと入ってくる。そのあたたかさが消えずに、心の中に残ったままなんですよね。なので、まさか、あのド派手な装丁の『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』を書かれているとは思いもよらなかったのでびっくりしました!

『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社):杉本恭子さんの初の著書。2020年6月出版。

『京大的文化事典 自由とカオスの生態系』(フィルムアート社):杉本恭子さんの初の著書。2020年6月出版。

杉本すごいいっぱい付箋貼ってる!

赤松何に一番驚いたかというと、ふだんの杉本さんの印象とのギャップが、文章の書き方もだいぶ違いますよね。あまりに違うので二重人格の方なのかな?と思ったり。

杉本そうですね。ミラツクで書いている記事とはだいぶ書き方が違うかな(笑)。

増村インタビューと著書は違いますもんね。

杉本そうだね。インタビューでは静かに存在しようとするところがあるから、知り合いからは「いつものあなたと違ってびっくりした」って言われることもありますね。本には、自分の中で一番大事にしてきたことを書いたし、インタビュー記事とは違って自分がステージに立って書かなきゃいけない。そこが全然違ってたかな。

今までも「学生時代に過ごした大学の自治空間がすごくいいなと感じていて。そういう場所が世の中にないかなと思って、お寺やNPO法人、まちづくりを担っている人たちにインタビューしているんです」と伝えてはいたんだけど、本を出してからは、説明した後に「あーっ」て納得してもらえるようになりました。

赤松「あーっ」というのは?

杉本私が何をテーマにしてきたか、一貫性が見えやすくなったのかなと思います。ただ、一番長く取材しているのはお坊さんたちなので、「なんで杉本さん僕たちじゃなくて京大の本を出したの?」って思われているかも。でも、読んでくださったお坊さんたちが「この内容はお寺の話としても考えることできるね」と言ってくださったのは、とてもうれしかったです。

風化しないように閉じ込めておきたかった

赤松あとがきに、「大学の自治空間を大切に思っていたからこそ、卒業後は「絶対に後ろは振り返らない」と決めていました」と書いていますよね。これを読んで、本を出すことへの相当の覚悟があったのだろうなと身震いしました。

杉本学生時代のことは私の中で長らく封印されていて。たぶん、「風化しないように閉じ込めておきたい」と思っていたんじゃないかな。

赤松じゃあ、本を出すって、並々ならぬ決断だったんじゃないですか。

杉本そうそう(笑)。お話をいただいたときは「やりたくない」って気持ちもすごくありました。

大学の中で成立していた自治空間、あるいは学生による自主管理空間は、世の中に出たらまったく同じものはもう求めようがないんです。たとえば、大学内の空間であるがゆえに経済的な問題はほとんど捨象されていて、その場を成り立たせる経済を学生は直接的には担っていなかったわけです。学費や文科省からの交付金など、いろんなお金で学問の場である大学は成立していて、そのなかにある自治空間はやはり経済原理が強く働く世間のなかで家賃を払ってつくる場にはない、広やかさがありました。

同時に、学生側はその状況に甘えるのではなく、責任をもって自治をすることでギリギリのバランスがつくられていて。そこに他にはない良さ、守るべき大事なものが絶対にあると今でも思っています。

あと、ノスタルジーに浸るのは全然好きじゃない。どう扱っていいかわからなくて、「封印しよう」という思っていたのかもしれません。

学生時代の杉本さん。左は4年間暮らした自治寮・アーモスト寮にて。右は入試会場前でのビラまき中のひとコマ。(ご本人より提供)

学生時代の杉本さん。左は4年間暮らした自治寮・アーモスト寮にて。右は入試会場前でのビラまき中のひとコマ。(ご本人より提供)

言葉にすると失われるものがある

杉本言葉にする仕事をしているのに「言葉にすると失われるものがある」という想いもずっとあるんですよね。

『京大的文化事典』では、巻末の森見登美彦さんとのインタビューで「まちづくりの現場には「保存と同時に崩壊が始まる」という言葉があると聞きます。でも、今書いておかないと、みんなの記憶にしか残らなくていつか消えてしまう」と話しました。まちというのは、保存しなきゃいけないものじゃなくて暮らすもの。暮らすものなのに「保存しましょう」っていうのはすごい変な話だと思っていて。

「言葉にする」というのも同じように、常にそういう危うさをはらんでいる。それを「自分の一番大事な領域でやるのか」という怖さもあったし、でもだからこそやらなきゃいけないって気持ちもあったんですよね。言葉にするとたくさんの人と共有できる。でも、そういうものだと定義されてしまうと、定義された時に抜け落ちた部分が見落とされてしまうというか、失われていってしまう。

すごく大事なことだったから言葉にしないままで、「あ、こうだよね。」ってみんなで共有してる方が、何て言うのかな、欠損なくあるというか、その方がいいと思っていました。たぶんそういうふうに思う人が多かったから、京大のこうした場や空間を書いた本って出てこなかったんだと思うんですよね。

YouTubeライブ『ヨーロッパ企画の生配信』に万城目学さんと一緒に出演されていた森見登美彦さんが、「これ、僕の本じゃないんですけど」と、『京大的文化事典』を紹介してくださった瞬間。

YouTubeライブ『ヨーロッパ企画の生配信』に万城目学さんと一緒に出演されていた森見登美彦さんが、「これ、僕の本じゃないんですけど」と、『京大的文化事典』を紹介してくださった瞬間。

赤松ないんですか?

杉本はい。あれだけ面白いことがいろいろあるのに、下手にさわれない、みたいなところがある。なおかつただ面白いだけじゃなくて、運動的な側面があったり、すごく真面目に「学問の自由を問う」ところとセットになっているから。

その文脈をわかってない人に「サブカル扱いされるの嫌だ」って当事者はみんな思ってるから、取材もすごく難しかったです。自分のバックグラウンドを伝えつつ取材お願いしてもすごい警戒されて、「この人もどうせサブカル扱いするんじゃないか」と疑いの目をたくさん受けてですね。本が出てやっとわかってくれた人もいっぱいいます。「あーなんか、一応わかってたんだこの人。」みたいな(笑)。

私自身も、「もし手練れのいいライターさんが書いたら、すごい楽しくて面白い本になるだろうな」と思いながらも、その人が”大学改革”の流れによって自治がどう侵食されたのか、なぜ学問の場である大学は自由でなければいけないのか、ということまでちゃんと書いてくれなかったら「そうじゃないのに」って思うだろうと思っちゃった。だったら、自分でやんなきゃいけないな!という覚悟で書きました。

赤松「言葉にすると失われる」「保存と同時に崩壊だ」という言葉に、譲れないものを感じます。

杉本ときどき、急に頑固なところはあるんですよね。あまり気にしない部分もいっぱいあるけど、そこはちょっとイラッとするんだよねっていうときが。コントロールされたり、すでにある枠組みに押し込まれたときにぷんぷんするんじゃないかな。

(photo by Ryo Kusumoto)

(photo by Ryo Kusumoto)

何かひとつの価値観で塗りつぶされた世の中はしんどい

赤松『京大的文化事典」では、表紙に劣らず、帯に書かれた『最後の(!?)自由領域アジールを大解剖!』というコピーにも目を惹かれました。初めてアジールという言葉を知ったんですが、苦しんだ人や罪を犯した人が逃げ込む場所のことなんですね。日本でいうと、駆け込み寺だということらしいのですが(アジールは、歴史的・社会的な概念として「聖域」「自由領域」「避難所」「無縁所」など、特殊なエリアのことを意味する。)。

杉本本来的な意味のアジールは、そこに逃げ込んだら自由でハッピーというものではなく、アジール内のルールに縛られるっていう側面もあるんですよね。簡単にいうと、駆け込み寺のルールに従う代わりに、世俗での『結婚』というくびきから離れることができるということになります。社会のなかにありながら、アジールが並存していくには、やっぱりそれだけ強い力をもって世俗のルールに拮抗しなければいけないんです。

(photo by Ryo Kusumoto)

(photo by Ryo Kusumoto)

赤松京大という大きいルールの内部に、違うルールで存在している自治寮がある、というのはまさにアジールですね。

杉本大学自体が学問の自由を守るための自治空間ですので、大学そのものにアジール的な側面があると言えます。ただ、その自治を削り取っていったのが大学改革の流れです。90年代は、すでに、学生が自主管理する空間はいくつかの建物に集約されつつあったんですけど、70年代の京大卒業生にお話を聞いてみると、「60年代終わりから70年代には学生が占拠していない空間の方が少ないくらいだった」と言っていて。先生たちも研究室を乗っとられちゃって、隅っこの方で肩身の狭い思いをされていたと。

赤松あははは(笑)。

杉本社会を維持していくためには法律も民主主義を実現するための選挙も必要だし、世の中の理屈や常識みたいなものもないと困る、ということはあるにはあると思うんです。

でも、今の世の中にフィットする人たちはいいけれど、合わなくてものすごいしんどい思いをしている人たちもたくさんいる。いつ誰が、その”常識”から逸脱せざるをえないかわからないんだし、何かひとつの価値観で塗りつぶされた世の中って、いずれにしてもしんどいと思うんですよね。いつだって「どうありたいのか」を自由に自分たちで考えていいし、話してもいい場所が世の中にたくさんないと、この社会が息苦しくなっていくと思います。

赤松ウェブサイトのプロフィールで、「人が瞬間的に深いとこまでいける関係性を作れる『場』ってなんだろう」ということにすごく興味があります。と書いてあり、そのために「アジール」のほかに「祝祭」についても考えておられたようですが、簡単にどういうことか教えていただけますか?

杉本今の時代の、主に先進国では、祭りと日常っていうのはそんなに大きな変換がないですし、多くの祭りはすっかり観光化していて。祭りを祭れているかって言うと、「こうあらねばならない」に固められた感じになっちゃっていると思うんです。

でも、中世のヨーロッパでは、年間1/3ぐらい祭りみたいな状況だったりしたようです。地位や価値観が逆転して、王様と乞食が入れ替わってしまう。そのくらいダイナミックに日常と非日常を転換する祝祭の時空をもちこむことで社会が生き生きする。むちゃくちゃなこともあったと思うけど、可動域も広かったと思うんですよね。

かつてのような祝祭空間をつくれないなら、せめていろんな価値観で作られてる場が、社会の中にあるほうがいいんじゃないかなと思っていて。そのひとつが、お寺じゃないかなと思うし、都市部の人が移り住みだしている中山間地域とか、海辺の小さいまちみたいなところも、現代の日本社会にとってはアジール的な役割を担っているのかなと思いますね。

杉本さんが5年に渡って通っていた神山町。『雛形』で連載してきた移り住んだ女性たちへのインタビューをもとに、これから書籍化に取り組むそうです。(杉本さん提供)

杉本さんが5年に渡って通っていた神山町。『雛形』で連載してきた移り住んだ女性たちへのインタビューをもとに、これから書籍化に取り組むそうです。(杉本さん提供)

失われたという見方もできるけど、心を熱くしてくれる人がいる

赤松『京大的文化事典』のなかで大学改革の流れを知り、歴史的側面から見ても、学問のあり方や当事者意識がどんどん悪い方に向かっている事実に愕然としました。京大に限らず至るところで様々な規制がされていますが、そもそも自由って好き勝手やっていいのではなく、対話がないと成り立たない。でも、その対話すらも出来なくなってしまっていることに本当に悲しくなります。その分、折田先生像をめぐる京大当局と学生の高度な非言語の対話に、「わかりあえなさ」を超えることができる希望と可能性を感じて涙がでてきました。どの章を読んでも「こんなんやってもいいんや!」って勇気づけられます。

杉本同じ京大でも、60年代と90年代、あるいは2000年代ではやっぱり起きていることは全然違うんですよね。それこそ歴史的な背景とかと密接に関わっていて。

たとえば、古い資料を読んでたら、戦後に全然校舎とかが足りてない中、教授たちは雨漏りするような部屋をみんなで使っていて、ぼろっぼろのところで廃材燃やして暖をとってたみたいな話があるんですよね。

そういう先生たちは空襲でで焼け野原から復興していく大阪とか見てきていて。京大闘争で建物がボロボロになるのを見て「まぁ、またイチからやりなおしたらよろしいですやん」みたいなことを言っていたりする。

(photo by Ryo Kusumoto)

(photo by Ryo Kusumoto)

赤松あはは(笑)。

杉本そういう腹の据わり方をしている世代の先生たちと、お金をかけて綺麗になった大学で、学生がちょっと落書きしたら「なんてことするんだ!こんなことしたら文科省が怒っちゃってお金くれなくなるんだよ?」みたいに言っちゃう先生たちは、やっぱり違うと思うんですよね。国とか歴史とか社会の状況と、人の精神ってすごい密接に関わっているので。

でもね、「今は、いろんな自由が失われた」とも言えるんだけど、同時になぜかこの本を読んで心を熱くしてくれる赤松さんみたいな新しい人たちがいる。

実は、「ちゃんと対話して自由でいようよ」と思っている人の総体としての人数は変わってなくて、集合体がバラけてるだけなんじゃないかという気がしているんです。「きっとこっちの方がハッピーだね」って思う人たちは今も絶対にいると思っているので、あまり悲観的になってはいません。実際に、今の吉田寮に関わってる人たちのなかには、京大生でも京大卒でもなくても、「この場はすごい大事だ!守りたい!」と思って一緒にやろうとしている人もいます。もし、赤松さんが京都にきたら一緒にそれができますよね。

赤松はい!

杉本そういう動きは京大の人しかつくれないのかっていうとそうじゃない。タイトルを『「京大文化」事典』じゃなくて『京大”的”文化事典』にしたのはそういうことだったりします。みんなが自分の場所について「自分の場所だ」ってちゃんと思うことができたらそれが一番いいことだと思うので。

「京大って面白いよ」っていう本を書きたかったというよりは、「なんでみんな自分のいる場所を『自分の場所』だと感じられてないんですか?」と問いかけたかったんだと思います。

語られている光景が自分の中に映し出されてくる

赤松そういえば同志社大学に在学されていましたが、京大の寮にいることの方が多かったんですか?

杉本いえいえ。私がずっといたのは同志社大学の「別館」という今はもうない場所と自分が暮らした寮でした。昨年「小説新潮」のコラムで初めて書いてみて、別館についてはまだまだ言葉にできないなあと思いました。

増村恭子さんってうまく言葉にできない事にいつも向き合っている印象があるんですよね。

(photo by Ryo Kusumoto)

(photo by Ryo Kusumoto)

杉本できているかどうかは別として、最近、言葉にするのが難しい案件がすごく集まってくるんですよね。ミラツクのインタビューはその最たるものだと思います。「ややこしい案件専門」と言われたりもしていて、何でそうなるのかは謎だけど、高いハードルは嫌いじゃないなって思っています。

自分のなかで納得できないと、めっちゃ調べたり資料を集めたりしちゃうんです。そこまでやらなくても書けるでしょっていうくらいに。たとえば、『京大的文化事典』を書いていたとき、「教養部とA号館」という章について、リアルに歴史を語ってくれる人にほとんど出会えなくて、自分のなかに情景が立ち上がらなくて。

京大の図書館で資料を探していたら「教養部報」という広報誌を見つけて、20年分くらい目を通しました。で、全部読み終えた時に「インストールされた」って思ったんですよ。

増村あー!それはわかるかも。

杉本古い建物やビラが舞い散ったキャンパスが見えて、「これで書ける!」って思いました。インタビュー原稿を書くときも、文字起こしを読み込んでいると、語られている光景が自分の中に映し出されてくると「書ける!」ってなる。逆に言うと、そこまで行かないと書けないです。

この時代に「問う」勇気を持っていること

増村ミラツクの記事でいうと、人が向き合ってきた「問い」というものに対して、すごい暖かい眼差しを感じるんですよね。それはもしかすると、「言葉にする怖さ」や「危うさ」というものに気づいている前提があって、その謙虚さがあるからこそ、できることなのかもしれないですけど。

杉本今聞いててなんとなく思ったのは、話してくれてる人に対して『話してくれてありがとう』という敬意は常にあるということかな。ミラツクの「時代にとって大切な問いを問う」のシリーズでは、この時代において「問う」勇気をもっているのはすごいなって思うし、語られた人生の紆余曲折のなかに、どれほどのしんどさがあったのか、人知れず重ねてきた努力や、そのなかでの迷いとか。文章で書けば1行ほどの背景にあった、すごい長い道のりを感じながら書いています。

その道のりは、時には泥んこだったり怪我だらけだったり、すごく明るい日差しが差す道もあっただろうし、すごく尊いと思っています。

増村NPO法人issue+design代表理事・筧裕介さんのインタビュー記事の最後に書いていた「『自分に見えていないものがある』というわきまえがなければ」という言葉がすごい印象に残って。これは恭子さんらしい視点だ、と。

杉本うん。そうですね。「わきまえ」がなければという思いは強くあります。ついつい忘れがちだから、自分を律するみたいな気持ちがあるのかもしれない。なんかあるんでしょうね。こうありたいみたいな気持ちが、自分のなかにずっと。

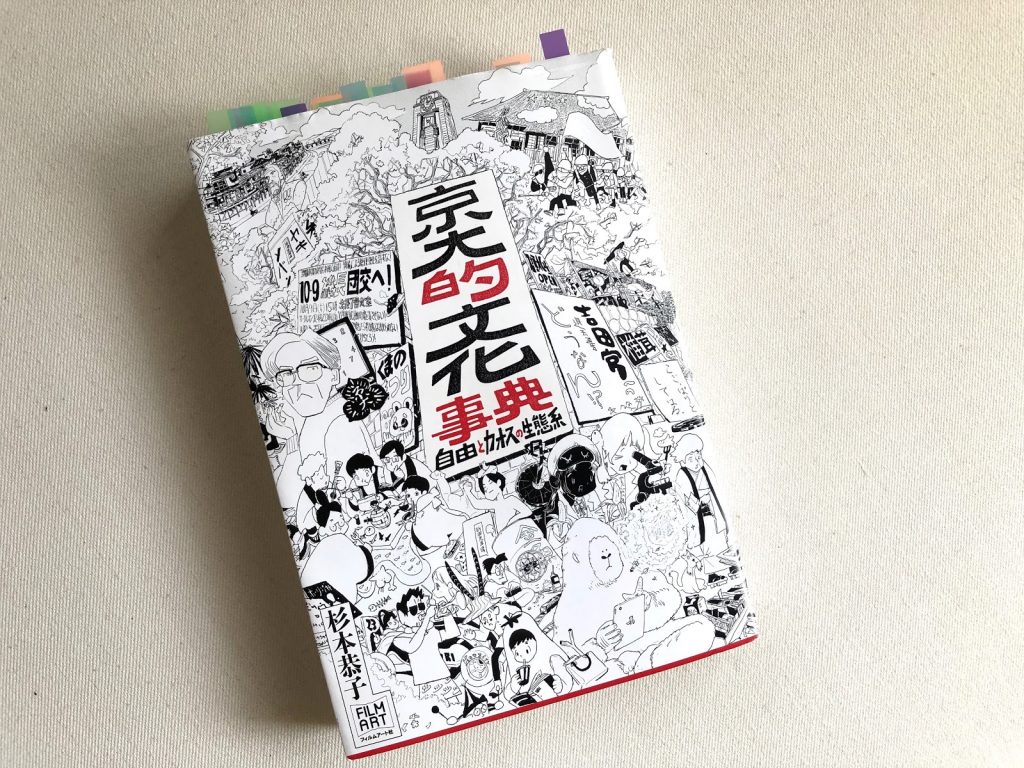

語順、語尾、沈黙の長さ。全ての言葉に意味がある

赤松杉本さんの文章がとても好きなのですが、noteに書かれていた「『ただ、きく』から始まったいくつかのこと」を読んで、文章の秘密はここにあるのかな?と思いました。

”「自分自身を聴く、そして相手を聴く」ということは、どんな講座でも必ず話している。「自分自身がどうありたいか」を見つめていれば、自ずと「誰に何を聞きたいか」ということも明らかになり、伝えるためのことばも育っていくと思うから。”

杉本noteまで読んでくれてありがとうございます。ライターを仕事にして1年が経つ頃に、「自分のインタビューってどうなんだろう。ちゃんと人の話を聞けているんだろうか」と思って、西村佳哲さんの「インタビューの教室」と橋本久仁彦さんの「ミニ・カウンセリング」を受講したことが、すごく大きな節目になったと思います。

西村佳哲さんの「インタビューのワークショップ」に参加したときに杉本さん書いていたメモ。(ご本人提供)

西村佳哲さんの「インタビューのワークショップ」に参加したときに杉本さん書いていたメモ。(ご本人提供)

それ以前は、文字起こしをする時に、語尾口調とかまではなぞらずに意味だけを取って、自分の言葉に置き換えちゃったりする癖があったんですよね。よくよく聞いたらそんなこと言ってないのに、勝手に省略して文字データにしていてたんです。

西村さんと橋本さんに「聴き方」を教わってからは、いったん自分の中のざわざわした声を置いて、目の前にいる相手の声に耳をすませるようになりました。すると、語順、語尾、沈黙の長さだったり。そういうすべてのことに意味があるんだなって思うようになったんですよね。文字起こしも、ものすごくていねいにするようになりました。

もし自分の人生の話を誤解して書かれたら、すごくしんどいと思う

赤松『雛形』で連載されていた「かみやまの娘たち」では”その人が宿っている”という印象を特に強く受けました。

神山町に移り住んで「神山つなぐ公社」で働き始めた4人の女性に半年に1回ずつインタビューを行い、5年にわたり連載した。

神山町に移り住んで「神山つなぐ公社」で働き始めた4人の女性に半年に1回ずつインタビューを行い、5年にわたり連載した。

杉本対象によって、インタビューのしかたやその書き方も変わってくると思います。たとえば、企業経営者へのインタビューでは、その人自身のことよりも、組織や取り組みの内容にフォーカスすることが多くなります。もし、数字的なことやプロジェクト名の聞き間違いをしたら、いい加減なライターだと思われるでしょうけど、おそらくその人自身を深く傷つけるミスにはならないと思うんですね。

でも「かみやまの娘たち」のようなインタビューでは、主にはその人自身の人生について語ってもらっているのですごくセンシティブです。なんて言ったらいいのかな、自分が生きてきた人生を誤解して書かれたらすごくしんどいと思うんです。

どんなインタビューでも同じだけど、特に個人的なお話を聞くときには「書いて欲しくないことを書くことは絶対にしないし、原稿は事前に見て直していただけるので今は安心して話してほしい」と繰り返していねいに伝えるようにしています。原稿確認時にも「違和感のあるところは、遠慮しないで教えてほしい」とお願いして、納得してもらえるまでやりとりをしています。

インタビューする相手と一緒に記事をつくる感覚でいたい

赤松ライターとして仕事をし始めた頃に、「成仏しはったなあ!”という、晴れ晴れとした手応えが得られるまで書くにはどうしたらいいだろう?」と思っていた、と書いていましたよね。

杉本なんであの頃はそう思っていたのかな。たとえば当時、情報誌の取材で八百屋のおじさんが「子どもの頃、真冬の桂川でほうれん草洗うのがどれだけ冷たかったか」と話してくださったんです。そういうのを聞くと、ものすごく情景が浮かぶんですね。いがくり頭の少年が学校行く前に、川でほうれん草洗って手があかぎれて、みたいな。

私の想像のなかではその子はすごくつらそうなのに、決して嫌な思い出にはなっていなくて。「それが今の自分に必要なことだったんだ」っておじさんが語るのを見ると、なんかめちゃくちゃ感動するんですよ。でも、雑誌が求めているのは「京野菜を扱う八百屋についての150字の原稿」だから、その感動を書くことはできない。「どうしよう、聞いちゃったのに誰にも伝えられない」と思っていました。

赤松今は晴れ晴れしていますか?

杉本うーん。「成仏しはったなぁ!って手応えを得たい」という感覚がもうないし、成仏してほしいとも思ってないですね。その後、お寺の取材を通して仏教を知っていったのですが、「成仏」というのは「自分が悟って仏になる」ということなので、「誰かを仏に成らせる」というのは、そもそも誤った仏教解釈でもあって。「その考え方自体がもう違うよね」という気持ちもあるかな。今は、インタビューする相手と、できるだけフラットな関係をつくることを大事にしています。

赤松フラットって、どういう感じですか?

(photo by Ryo Kusumoto)

(photo by Ryo Kusumoto)

杉本「編集者やクライアントに言われた範囲で動かなければいけない」という考えに縛られるのはもうやめていて。もちろん、オーダーに応えることを第一にするけれど、だからといって「自分を押し殺さなきゃいけない」とは全然思ってないですね。「どうしてなのかな?」って疑問があればきちんと伝えてやり取りして、自分なりにちゃんと納得することも大事な仕事だと思うし。

インタビューをする相手の方にも、できれば「一緒に記事をつくる」という気持ちになって欲しい。その人の名前で出る記事であればなおさら、自分ごととして「記事をつくるプロセスにワクワクして欲しいなぁと思いながら関わっている感じですね。

ジャニス・ジョップリンを初めて聴いたときの衝撃

赤松あの、初めてのミーティングから気になっていたんですけど、ロックがお好きなんですか?いつも背景にレコードを飾られているのが、ずっと気になっていました。今見えているのは、ジャニス・ジョプリンですよね。お好きなんですか?

杉本19歳のときから、わたしの永遠のアイドルです。初めてジャニス・ジョップリンの歌を聞いた時に「何でこの人はステージの上でこんなに全部さらけ出して歌ってるんだろう」と思ったんですよね。ライヴ・ドキュメンタリー・フィルム『ジャニス』という映画のなかで、高校の同窓会に行くシーンがあるんですけど、すごくその…つらそうなんですよね。プライベートでは、そこまでみんなに受け入れてもらえなかったんだと思います。

ステージに立つとみんなに憧れられるカリスマで、でもステージから降りると本当に普通の可愛い女の子で。まぁ、すごい振り幅の大きい人で、プライベートを一緒に過ごすのはちょっとしんどい人だと思うんですけど。

曲だけ聴いてたらそこまで惹かれなかったかもしれないけど、映画を見ていてこんなにいろんな葛藤、苦しみ、寂しさとか、すごい深い孤独感がある中でステージで歌って、生きていく人だったんだなぁと思って、もし会えたらハグしたいって思ったんですよね。

杉本さんのレコード棚にあるジャニス・ジョプリンのレコードたち。

杉本さんのレコード棚にあるジャニス・ジョプリンのレコードたち。

赤松なんでロックだったんですか?

杉本大学生の時はベースを弾いてたんですけど、体もそんなに大きくないし、楽器かついで歩いてたら「ベースが歩いてるんだと思った」って言われていました。でも弾くと、結構骨太の音をからみんなびっくりしてた。全然、可愛くないんです。指で弾くのに結構ハードな音を出すんです。ロックンロールやブルースは基本的に3コードなんですね。で、もう一個加えて、循環コードっていう4つのコードで成立する曲もいっぱいあって、とっても気持ちがいいんですよ。小沢健二の「天使たちのシーン」なんかもそうですけど、こう、とても弾いてても聴いていても気持ちいい。ぐるぐるぐるぐる回りながらグルーブが高まってく広がってくみたいなのがすごい好きで。

しかも、練習熱心な子じゃないから、複雑なコード進行はめんどくさくて、バンドのメンバーに「コード、4つまでにしてなー」とか言っていました。「それ以上増えたら、教えてくれたら弾いてもいい」とか言っちゃって、ロックっていうか、ただのわがままですね。

ライターは、人間という自然に触れる仕事だと思う

増村以前、大学生の頃のノートを見つけたって聞いた気がするんですが。何か書きためたりしてました?

杉本あー、ありますよ!黒歴史な日記が山のように。大学生のときから断続的に書いていて、家のどこかに押し込んであります。死ぬまでに片付けなきゃとずっと思ってるんですけど(笑)。

赤松何を書き留めていたんですか?

杉本うーん、当時つきあっていた人のこととか書いていたりして、「うわ、赤裸々~!」みたいな。たまに真面目に考えたことを書いてもいるけど、ほぼどうでもいい日常的なことです。

赤松杉本さんってどういう人がタイプなんですか?

杉本恋愛的なパートナーですか? もっと大きく人として?

増村もちろん今のは恋愛のほうでしょう(笑)。

杉本江利子さん、なんかうれしそうだな!タイプとか全然わかんないな。うーん、なんというか自然として大きいなあと思う人じゃないかな。「この人はこんなふうにしか生きられないんだな」という姿を見ると感動してちょっと惚れちゃうみたいなのは恋愛に限らずあると思います。だから、赤松さんは超面白いなあと思っています。

赤松ほんとですか?うれしいな。最後に、杉本さんにとってライターってどんな仕事ですか?

杉本ミラツクのインタビューシリーズで坂倉杏介先生にお話を伺ったときに、「ライターは人間っていう自然に触れる仕事だと思っています」っていう言葉がふと出てきて。人ってすごい凸凹があったり、ままならなかったりするんですけど、そういう人のありようを見てるのがすごく好きなんだと思います。たぶん、「ありのままであって欲しい」みたいなことなんだろうな。

(photo by Ryo Kusumoto)

(photo by Ryo Kusumoto)

「Club Yoshida Livestreaming 2020 vol.8」に出演されたとき、杉本さんは『京大的文化事典』に収録されている『地図』についてこんな風に話していました。

”今の京大当局が出してるマップには「吉田寮」って文字が入っていないんですよ。建物の形だけが描かれている。私、そういうのすごい悔しくて。地図ってめちゃくちゃ権力的なツールになりえるんやなと思いました。だから、この地図には私たちの場所しか書いていません。地図を取り返しに行こうと思ったんです。”

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

インタビューでお話しさせれる杉本さんからは、ただ燃え盛るのではなく、静かに内に秘めた、決して誰にも消されることのない力強い炎を感じました。同時にその炎は、関わる人々にあたたかさをもたらしてくれる。きっちりと真面目そうな姿からは想像できない、ベースのコード進行のくだりのような杉本節と言える”良い”加減さという大きなGAPがまた、人々を魅了し、虜にする魅力と言えるのではないか、と思いました。

そんな強さと優しさを兼ね備えた憧れの女性に、いったい何を聞いたらよいのだろうかとハラハラドキドキでしたが、笑いあり感銘も受けっぱなしの、あっという間の一時間半。杉本さんが関わられたお仕事のどんな記事を読まれても、よりいっそう深みが増すような形で杉本恭子さんを知るきっかけになれば、思います。次回もどうぞお楽しみに!