問う行為そのものを肯定し、問いを味わって楽しむ方法を伝えたい。京都大学総合博物館准教授・塩瀬隆之さん【インタビューシリーズ「時代にとって大切な問いを問う」】

ミラツクでは、2020年8月より、未来をつくるための「場」を提供するメンバーシップ「ROOM」をスタートします。インタビューシリーズ「時代にとって大事な問いを問う」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、「時代にとって大切な問い」を問う活動をしている人たちにお話を聞く「ROOM」のオリジナルコンテンツ。「ROOM」では、記事と連動してインタビュイーの方をゲストにお招きする、オンラインセッションを毎回開催していきます。

9月3日(木)18:30-20:30 at Zoom ゲスト:京都大学総合博物館准教授 塩瀬隆之さん

(※セッションは終了しました。アーカイブを下記URLからご覧いただけます)

オンラインセッションアーカイブ:https://youtu.be/4TjAh-iiQCA

http://room.emerging-future.org/

インタビューに同席し、記事の構成・執筆を担当するのは杉本恭子。ミラツク立ち上げ当初から、何度もミラツクのインタビューを行ってきたライターです。

記念すべき第一回にご登場いただくのは、京都大学総合博物館准教授の塩瀬隆之さん。2020年6月4日に発売された話題書『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』(安西勇樹さんと共著、学芸出版社)の著者であり、いわば「問い」のプロフェッショナルです。インタビューでは、塩瀬さんご自身はどんな問いを紐解きながら研究してこられたのか、今この時代における「問う」ことの大切さについて聞かせていただきました。

(構成・執筆:杉本恭子)

京都大学総合博物館准教授。1973年生まれ。京都大学工学部卒業、同大学院工学研究科修了。博士(工学)。専門はシステム工学。2012年7月より経済産業省産業技術政策課にて技術戦略担当の課長補佐に従事。2014年7月より復職。小中高校におけるキャリア教育、企業におけるイノベーター育成研修など、ワークショップ多数。平成29年度文部科学大臣賞(科学技術分野の理解増進)受賞。著書に『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』、『インクルーシブデザイン:社会の課題を解決する参加型デザイン』(いずれも共著、学芸出版社)など。

どんな問いであってもいい。

大事なのは「問うこと」そのもの。

西村このシリーズのテーマは「時代にとって大切な問い」です。今、塩瀬さんの中で重要な問い、広く社会にとって必要な問いってなんですか?

塩瀬どの問いが必要かというよりは、問うことそのものが大事だと感じています。今回の新型コロナウイルスの感染拡大以降、「アフターコロナをどうしたらいいですか?」ってめっちゃ聞かれるんですよ。「知らんがな!」ってすごい思うんですけど。

西村あははは!思いますよね。

塩瀬コロナ以前に戻りたい人もいれば戻りたくない人もいるし、どちらの人にとってもそれが自分にとっての答えなのに。正解を自分で決められないことがすごい問題だなと思ったので、より一層「問うことが大事だ」と言いたいですね。

僕はファシリテーターとして問うお手伝いはするけれど、問いの答えを教えることも導くこともしないんです。いかにしてみなさんに指を出してもらって、「こっちだ」と自ら指し示してもらうかがすごく大事で。そのためには、問うことの難しさではなく、問いを楽しむ方法を伝えないと、自分で問うてみようとしないんじゃないかと思ったんです。

『問いのデザイン』という本を書いたのもそのためです。まずは「問うことをしてみよう」と思ってもらうきっかけになればと思っています。時代を超えて自分の中に蓄えてもいい、せめて数年間は留めておけるようなすごい問いに出会えるといいなと思っていて。ずっと問いを持ち続けることが、問うことに対しての美意識になるのかなと思います。

西村その「問うこと」をするために大事なことは何なのでしょうか。

塩瀬問うために大事なこと……。今、ちょうどそこを整理していて、「問うことそのものを肯定すること」がすごく大事だと思ってます。問いの良し悪しを評価しないで、「今の問い方いいね!」みたいな感じで、問う行為そのものを認めるようにしています。

西村今はSNSなどで「これはどうだろう?」ということを書いたら、すぐに評価を確かめられるじゃないですか。「いいね!がたくさん押されたから良い」みたいな感じがある。そこをぐっとがまんして、評価を横に置いて自分の問いをもつことが難しい時代だなと思うんです。

塩瀬そうそう。フィードバックのループがたくさんあり過ぎる。オンラインのワークショップをするとき、僕はあえてzoomのブレイクアウトルームでひとり部屋をつくるんです。本来、ブレイクアウトルームはグループワークするためのものだけど、必要なのはひとりでワークする時間だと思うから。

西村一時期、ワークショップ職人みたいになっていた頃に大切にしていたのは、「3日間かけてさまざまな時間をもった後に、いかに最後の1時間をひとりで過ごしてもらうか」でした。その1時間の思考の回転に持ち込めるかがすごく重要で。最初からひとりで考えるよりも、いろいろ考えてすごく“もやもや”している状態をつくってから、ひとりの時間をもってがんばることですごいものが生まれるんです。

塩瀬僕は大学の授業でグループワークをするとき、メンバー一人ひとりに違う資料を渡す方が多いです。学校では、同じ条件のもとで話をするという前提があるのですが、グループワークを活性化する意味ではむしろインプットを異なる種類に分けたほうがいい。逆に、違う背景をもっている人たちが集まる場では、同じインプットから入ってそれぞれの異なる経験や考え方をぶつけ合うほうがいいこともあります。

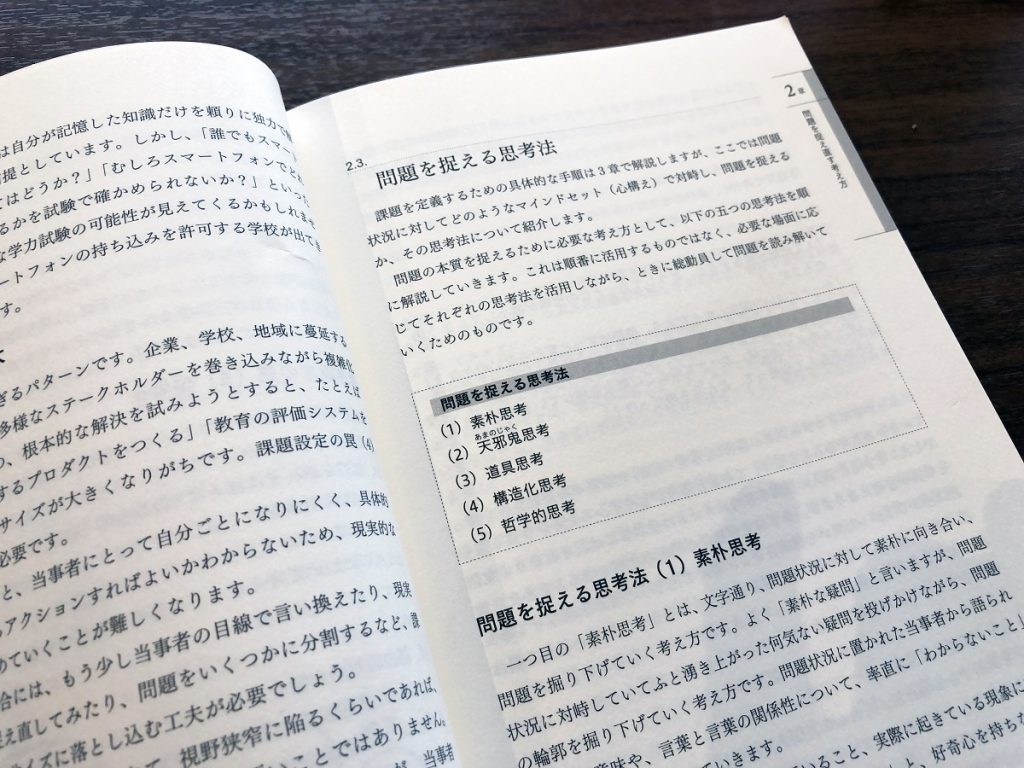

問いを共にできる関係性づくりも大切にしています。その場にいる人たちの関係が構築されてはじめて、「この状況でならその問いが出るよね」とお互いに了解し合える。そして、誰かが発した問いを、そのモヤモヤを含めて一緒に引き受けることができると思うんです。『問いのデザイン』でも、問うまでに必要な準備をすごくたくさん並べています。みんな、いきなり問い過ぎる気がしていたんですよね。

「どうすればガンダムをつくれるのかな?」

という問いを胸に京都大学工学部へ

杉本塩瀬さんが「問い」について考えるに至るまでの、ご自身の「問い」の履歴についても聞いてみたいと思います。

塩瀬自分の問いか……。工学部に入ったのは「どうすればガンダムをつくれるのかな?」という問いがあったからです。ただ、ガンダムを宇宙に飛ばすのは難しそうなので、まずはロボットの研究をすることにしました。

最初に研究したのは、コミュニケーションロボット。たとえば人間であれば、コップで水を飲もうとした人が「あれ?」と手を止めたら、「空っぽなのかな?」と気がついてその人に水を注いであげようとしますよね。「喉が乾いたなと思った頃に、お茶を差し出してくれるロボットってどうやったらつくれるのかな?」というのが、自分がロボットの研究をはじめようとしたときの最初の問いでした。

その問いを考えていると、「そもそも人が『行為する』とはなんぞや?」という次の問いが浮かんだんですね。人間の「行為」をロボットにさせようとすると、「行為」というものをどこで区切ったらいいのかよくわからなかったんですよ。

たとえば、人間がものをつかむときは、自然に手を近づけてからふとつかむ動きをしますよね。そうなると、「つかむ」という意図と現象が同時に発生するような感覚……ロボットアームの指と指の間が5㎝になったという事実とは別の「つかむ」という行為みたいなすごいややこしい話になってきて、そこから僕は「行為的直感」を唱えていた西田幾多郎の哲学の世界に入っていくんです。

西村工学部なのに哲学の世界に。

塩瀬そうそう。「西田哲学研究会」に入って「行為とはなんぞや」という研究をしていたら、それを工学的に実現しようとしていた金沢工業大学の清水博先生のことを知って、清水先生が東京で主宰する「場の研究所」にお話を聞きに行きました。それから、東京工業大学におられた清水先生のお弟子さんのゼミに参加するために、毎月夜行バスで通っていました。

西田哲学の「行為的直感」と「一即多」という概念をコンピュータシミュレーション上で説明しようという挑戦が、僕の修士論文だったんです。ただ、「哲学用語があふれると工学論文ではなくなるから、そのような用語を書いてはいけない」と指導されたこともあり、哲学の専門用語を一切使わずに、中身は思いっきり哲学くさい工学論文を書いたという。

西村ははは! なるほど!

塩瀬そこから考えたのが「どうすれば聞き上手のロボットをつくれるか」という問いです。話し上手のロボットをつくるのはめっちゃ簡単なんです。正しい発音・文法で、たとえば弁士のような息遣いでよどみなくしゃべるロボットはいくらでもできる。でも、聞き上手のロボットをつくるのはめちゃくちゃ難しい。

ミヒャエル・エンデの『モモ』って知っていますか?

主人公のモモはすごい聞き上手で、みんなは彼女に話をするだけで自分の問題を自分で解決していくんですね。それをロボットで実現しようとしたときに、マイクを置いているだけではだめで。「どうやってロボットでモモをつくるか?」をテーマに、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)では人の話を「うんうん」とうなづいて聞くコミュニケーションロボットの研究をしていました。

今は、「ぼーっと聞くのではない、すごくアクティブな聞き方ってなんだろう?」というのが究極の問いでしょうか。

環境に多様性を用意すれば、

それぞれが自分を発揮できる場になる。

西村今の話を聞いて、塩瀬さんとなんで仲良くなれたのか、初めてわかってきた気がしています。僕は高校生のとき哲学者になりたくて、ずっとカントを読んでいたんです。カントって、毎朝同じ時間に起きて、同じ道を歩きながら考え続けていたんですけど、働かなきゃいけない僕にはこれは無理だなと思って。カントに使えた100の時間の3割ぐらいしか僕には使えないとしたら、その時間で意味のあることをやろうと思って心理学を選んだんですね。

心理学は哲学をサイエンスしたいという願望をもっている学問。哲学者が一生かけてがんばろうとすることを、「私は一段だけ積んで去っていきます」みたいな発想が許されるのかなと思って学んでみたら、やっぱり哲学を分解して再構築するようなところがあって。

また違う視点でいくと、僕自身は「人の心理の動機付け」について研究していたので、動機を発生させるものとしての「問い」に興味や関心があります。ワークショップをたくさん手がけてきたのも、内発的な動機を発生させるためのひとつの仕掛けだと思っていたからなんです。

塩瀬使っているキーワードが僕とほとんど一緒ですね。僕は修士課程から博士課程に進学するときの研究で「ロボットにとっての内発的動機」を研究していたんですよ。

西村やばいですね(笑)。

塩瀬もし人間が地球から火星にしばらく住むとしたら、「地球に戻れるかもしれない」という前提で地球の経験は忘れないように火星での暮らし方を学習をしますよね。一方で、ただただその環境での最適化をしていくロボットには、記憶を残していく動機が生まれない。つまり、地球に戻れるあてもなければその可能性も分からないので地球での記憶を残しておく動機がない。裏を返すと、火星でもどれくらい暮らすかわからないから、新たな学習の動機もなくて、行為に根拠がなくなる結果として最適化する必要もなくなってしまう。つまりすべてを遡ると「動機」が極めて重要である。

そこで博士論文の研究では最初に、「ロボットにとっての評価関数と自律学習」の研究をしていました。題材はロボカップサッカーというロボットによるサッカーで普通なら「どうやったら相手に勝てるか。点数を多く取れるのか」という研究をするのですが、僕は「どうやったらロボットはサッカーをしたくなるのか?」という動機の部分を研究しようとして、ロボット自身が自分の行動を振り返るような価値観の部分を評価関数として実現できないかと研究をしていました。

相手チームにボールを取られたときに「さらにがんばる」という行動学習プログラムと、「実はそんなにサッカー好きじゃないのかもしれない……」と自分自身の元の価値観を書き換えるプログラムとを両方用意しておくと、めっちゃサッカーをがんばるロボットと、「どうせサッカーそんなに好きじゃないし」とうじうじするロボットが出てくるんですよ。

そのいろんなロボットがいる中に、さらに追加でボールを放り込むと、「俺のものだ!」と思い切りボールを蹴とばして端っこで一人サッカーをするロボットや、ボールを奪われたときに他のロボットにボディアタックして取り返したり、いじめてるように見えるロボットが自然と学習プログラムの分化によって出てくる。

西村すごいな、それは。

塩瀬すごく単純なプログラムで、いじめも仲間はずれも、すごいアピールも諦めも起きる。いわば、人間の学校の教室で起きていることとほとんど同じようなことが起きるんです。その状況をすごく平和的に解決する唯一の方法は、たくさんボールを放り込むことなんです。褒められることが一つしかない、すなわち資源がひとつしかないと奪い合いや序列が発生するんだけど、資源がその種類も含めてたくさんあればみんながそれぞれに自分を発揮することができるんだなと思いました。

「どうすれば、環境に多様性を用意して、それぞれが自分のやりたいことをしていいと思える状況をつくれるのか?」「その環境で学習できる場をつくるにはどうすればいいか?」と、だんだん研究と興味関心がすごく人間くさい方向に寄っていって、今は人間のコミュニケーションデザインの研究をするようになりました。

「解決しない問い」を心地よく

迎え入れるにはどうしたらいいのか?

西村そして、今は京都大学総合博物館でお仕事をされていますね。

塩瀬情報学と工学から離れて博物館に来たのは、いろんな学問分野をリソースとして考えたときに、社会教育装置というのが学校的文脈での時間割と関係なく学べる場所だと思ったからです。一方で、博物館は問いをもたずに来るとそこにただ並んでいる学術資料の数々をどう受け止めていいかわからない場所でもあるんですね。

京都大学総合博物館のようす。展示物をただ並べるのではなく、その背景も併せて理解できるようにさまざまな工夫が凝らされている

一問一答式でしか問いと向き合えないというのは、学校で受け身に授業を受け続けてきた結果としての悪癖だと思います。そうではなく「解決しない問いを自分の中にどうすれば心地よく迎えられるだろう?」と考えたときに、ワークショップという開催方法はそういう場になると思ったんですよ。

ただ周りを見ていると、「みんなで考えてください」と押し付ける放任主義か、ワークショップを装ったレクチャー形式ばかりで、ちゃんと人の話を聞くワークショップをつくれる人は少なくて。西村くんのワークショップに参加してみると、「あ、本当に人の話を聞いている人がいる」と思って。

西村あははは!

塩瀬ミラツクに興味をもったのはそこかなあ。

僕がコラボレーションしたいのは、人への問いかけができている人だと思う。今の一番の課題は、どうやって子どもたち自身がそういう場を選べるようにするのかということ。すぐには答えが出ないことを“もやもや”として受け入れる、ネガティブ・ケイパビリティみたいなものを、ふだんからポジティブに受け取るためには探究の力が必要だと思うんだけど、これまでの学校現場ではすごくやりにくかったんです。

探究活動が新しい学習指導要領の中で位置づけられたのですが、先生方から向けられる質問の多くが「探究テーマのリストをください」「探究テーマを簡単に見つける方法を教えてください」とか、すぐマニュアルを求めてしまう人が多いのが残念。でもそういうマニュアルがあれば始められる人たちがいるのであれば、『問いのデザイン』を書いた意味も少しは出てくるのかと。

西村なるほど。マニュアルっぽいのに“もやもや”できるから。

塩瀬そうそうそう。“もやもや”したものに向き合うきっかけをつくるために、思いっきりマニュアルっぽい本をつくりました。たとえば、科学コミュニケーションをテーマにするときも、「サイエンスコミュニケーション講座」という講習形式の名前をつけると人が集まってきてくるし、来て考え始めてしまったがゆえに結果として深く考えるきっかけになった人たちもいる。今は、そういう仕掛けをひとつの手段として、「問うこと」のおもしろさと難しさを知ってもらう機会を広げようとしています。

西村すごく共感しますね。僕は一度だけマニュアルを書いたことがあります。「ワールド・カフェの世界にようこそ!〜ワールド・カフェの準備と手順マニュアル〜」という20ページのものですが、最終的には「自分で考えてね」という話になっていて、何の手引きもしていないんです(笑)。でも、マニュアルと書いてあるとみんな読んでくれるんですよね。

データ=情報という図式は本当に正しいのか?

NPO法人ミラツクが運営する、メンバーシップ「ROOM」。ROOMでは、知を生かし、未来をつくるための探求の場の提供に取り組む

西村今回、『ROOM』の企画を考えるにあたって、「未来をつくるとは何なのか?」を棚卸ししてみたんですね。

結果として、未来をつくるということは、「ちょっとめんどくさいと思って横においていることをちゃんと考える」ってことだなと思いました。いろんな知識をもっている人と一緒に考えて、それが何になるかはわからなくても応じてみるというか、世界と対話することが大事なんじゃないかという出発点をもってみたんです。

そのためには、いろんな人に出会える場や、自分ひとりで考えなくてもいい情報や知識が得られるような環境を、自分のまわりに整えていくことが大事で。今は、そういう場が少なくなっているのかな?と思ったので、再び場をつくることに立ち戻りました。今日は「時代性」もテーマなのですが、塩瀬さんは今をどんな時代だと受け止めていますか?

塩瀬今は、視聴覚を奪うデータがたくさんあるんだけど、みんなそのデータに「情報」という言葉を安易につけているがゆえに、たくさん「情報」を受け取っているつもりになっているんじゃないかな。

情報処理をしているつもりなんだけど、実はあまり自分の思考を通過してもいないし、もちろん人生の指針にもなっていない。質の良い情報に出会える時間の余地が、今の生活の中ではすごく少ない。昔は望むと望まざるとに関わらず、インプットそのものが少なかったから同じインプットを吟味する時間がもっとあったんだと思います。データは集めて、並べて、比較して、吟味にしてはじめて情報になり始める。

西村その話、すごく聞いてみたい。ビットに質を問えない。「ネットのニュースと哲学書は文字数は同じかもしれない、けど中身は違う。どう違うのか?」。情報の質の違いは、どうやったら伝わるんだろう、と。

塩瀬学校で情報教育について話をする機会があるときに、「コンピューターを使わない情報教育」というのをやることがあります。「情報の価値は読み方で変わる」という練習で、たとえば、「自分がめっちゃ詳しいこと」と「まったく知らないこと」その両方の言葉を検索してもらうと、自分が好きなアイドルや漫画についてなら情報の真偽や信頼性を見分けられるけど、知らないことについては見分けらない。全部の情報に「へえー」って思うわけですよね。

時代が変わっても、世界中の人たちが正しいと思って書くこと、間違って書くこと、悪意をもって書くことの比率そのものはそんなに変わらないはずなんです。情報の質のバランスがもし同じなら、端から端まで鵜呑みにするのは危険で、読み取る側が冷静に受け止められていないということですよね。

ネットが蔓延する時代より前は、情報発信は限られた人しかできなかったし、新聞、雑誌、スポーツ紙など、情報源と信頼度はセットで受け取ることができました。今は新聞のニュースもツイッターも、スマホ上の同じフォントで同じ分量で読むわけだから、情報源や情報媒体の区別がつかないというのは今の時代のすごく大きな問題だと思います。もちろん新聞もテレビも報道で間違えることはあるけれど、その程度は掲示板やツイッターの比ではないはずなんですが。

西村情報を取得する媒体から、質を想定することができない人が増えている。

塩瀬そうです。使いこなせている人は、「電車が止まっているときはツイッター」「政治的信条重視ならこの新聞を読もう」と情報ソースやメディアを使い分けていると思う。それができない人にとっては、全部一緒くたなんです。今の子たちは、情報と情報ソースをセットでインプットできないのがひとつのネックになっていて。会社で「なんで、お前はInstagramの情報でレポートを書くんだ」と怒られてもピンとこなかったりするわけです。

「正しさ」の箱の中で育つと、

「問う力」がどんどん弱くなる

西村なるほど、そうか。たとえば、心理学を勉強するならまず押さえるべき文献がありますよね。それぞれの文献には参考文献となるものがあり、著者がそのテーマを選ぶ背景がある。最後に出てくる表面の部分の文字だけで考えちゃうのは怖いなと思います。

塩瀬今は情報が多すぎて表面だけでお腹がいっぱいで、その背景にあるものを見られなくなっている気がします。その情報を成立させている関係性や環境を再現することによって、情報の価値が高まる経験をもっとしてもらえたらいいんだけど、学校はその正反対なんだよね。

西村学校では情報をどう取り扱っているんですか?

塩瀬学校では、教科書に載っていることはすべて、その時点で正解とされていることだという前提で入るから。情報の受け取り方が、純粋培養された無菌室みたいな状態になっているんですよね。大学の教科書になると、先生自身が考えたことを自分で書いていて「最近、ちょっと違うんですけどね」とか言いながら講義します。あれがすごく大事やと思う。

高校までは、先生たちが自分で考えたわけでもなく、書いたものでもない、文部科学省や教育委員会が選んだのであって自分で責任をとるわけではない教科書として存在しているから、「正しい内容である」という絶対的な前提になってしまう。そういう意味では自作のプリントを配るっていいことなんじゃないかな。

そうすると、子どもたちは朝8時半から15時16時の夕方まで、さらにそこから塾に行って夜の20~22時まで、一日中「正しい答え」が出る箱の中で生活してしまう。そんな無菌室状態から、やばい菌だらけの世の中に出てくるわけですよね。だから有象無象、玉石混合の情報の海に対する態度が弱くなってしまうのは仕方のないことなんだと思います。

西村なるほど。今は子どもたち世代の話ですけど、いずれ教える側の世代も無菌室状態で育った人たちになっていきますよね、再生産が始まってどんどん問う力が弱くなっていくと、たまらないなと思います。

塩瀬「みんながネットで言っているから、それが正しいと思って当然だよね」っていう先生が再生産されていくと、子どもたちは疑う機会がなくなってしまう。上の世代の先生たちはおかしいと思っているけど、若い世代が使っているデバイスがよくわからないからしゃべるのをやめてしまう。その断絶が埋まらないと異なる世代間で話せないままになってしまいます。

さらに、ここ10年ぐらいでその関係性をつなぐはずのコミュニケーションツールが代替わりを繰り返してしまったことも大きいと思います。LINE・メール・電話などと、世代ごとの主要なコミュニケーションチャネルが異なって、同じ層の人としか話せなくなっていますよね。その断絶が世代間ギャップを助長しているのが大きな問題かなと思っています。

情報を味わおうとする態度が

良い情報の受け取り方に変わる

西村最後にもうひとつ。情報生産力が高い時代では、情報を横展開して取得していくだけで1年が終わってしまって、意図的に時間を取らないと縦に掘っていくことができない。これから情報との向きあい方が横に展開するだけで終わってしまうのかどうか、分かれ道になってくるだろうと思っていて。この先、情報との向き合い方はどうなっていくと思いますか?

塩瀬そういう意味でいうと、今、博物館の展示では情報とその情報が生まれた時代背景をセットで見てもらうように意識しています。情報を一面だけで捉えなくて済むのが、僕は成果だと思っているので。必ず二側面以上で見てもらうようにすればなんとかなると楽観しています。

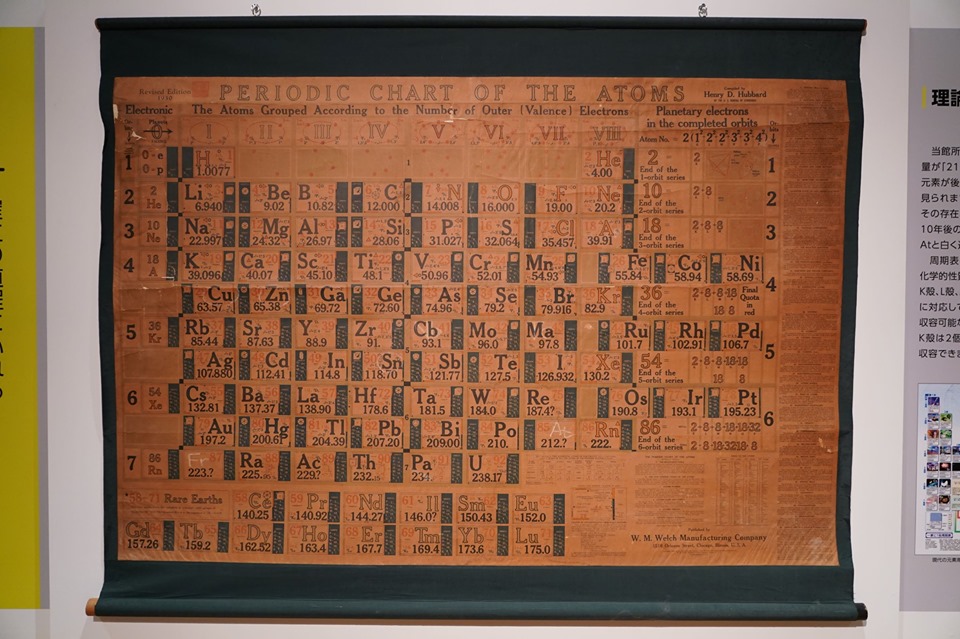

「福井謙一博士生誕百年記念展示」(2018)に展示された1930年の元素周期表。小数点第二位以下に「?」と書き込まれているところもある

たとえば、2018年に「福井謙一博士生誕百年記念展示」を企画させてもらったとき、1930年の元素周期表を展示させてもらいしました。いまから90年も前の元素周期表には、小数点第一位までしかわかっていない元素はその桁から「?」がついていたりするんです。予想されたのと異なる元素が見つかったところにはチョークで修正書きもありました。福井先生が学生として京大に入学した頃の社会的背景として「化学はこんな状態だったんだよ」と見てもらうためです。

なぜ、これを展示したかというと、元素周期表も不完全でコンピューターもまだない時代に、分厚い計算用紙の束に手計算をして、しかも成果を出してノーベル賞を受賞したとわかってはじめて、そのすごさが理解されると思ったからです。理解するための背景や環境を用意してタイムスリップするように当時と目線を揃えるという技術があると、いろんなもののすごさがちゃんと体感できるっていうのかな。「すごい!」と思うと尊敬するし、ちゃんと聞こうすると思うんです。

みんなが情報を真面目に読み取ろうとしない理由のひとつは、尊敬がないからだと思います。「これは貴重なカカオのチョコレートですよ」と言われたら、味わって食べようとしますよね? 同じように、その情報を味わおうとする態度が、よい情報の受け取り方に変わると思います。それができたら、生きることがめっちゃ楽しくなると思う。なんでもおもしろがれる力って最強の学びの力だと思いますね。これさえあればただの石ころからでも学ぶことができる。

思考のための言葉、

思考のためのコミュニケーション

西村せっかくこんなに楽しい世界なのに、つまんないと思っているともったいないですよね。自分の娘と接していると、子どもの時代って難しさはあまり問題にならなくて、楽しさのほうが重要だなと思うんです。たとえ難しいものであっても、ちゃんと楽しく提示してあげればついてこれるのに、今は簡単なものを楽しくない状態で渡しているからつまんない。

塩瀬難しいものを渡すときに、やさしくしないといけないと思うから、大事なおもしろい部分まで取り除いてしまうんですよね。伝達の効率に注目するがゆえに、言葉にしやすいもの、伝えやすいものに安住してしまって。「大事なことを伝える」という目的と「伝えやすくする」という手段が入れ替わってしまうというか。

僕は、自分の中に何種類かの言葉がある気がします。思考のための言葉とコミュニケーションのための言葉、さらにわかりやすくしたいときには、目が見えない人たちと言葉による美術鑑賞をしたときの経験をもとにした「見えない前提の言葉」を使っています。

西村「思考のための言葉」と「コミュニケーションのための言葉」というわけ方は、文語と口語みたいでいいですね。

塩瀬僕が一番なにかを発想できるのは、誰かと話しているまさにそのときなんです。今も、西村くんに聞かれなかったら話さないだろうことを話しているし。誰かと話した分だけ、自分がどんどん変化していくようなイメージがあります。それぞれの相手に合う伝え方を考えたり、工夫したりすることは結果として自分の成長機会をつくることにもなっているし。ただただ、それを楽しんでいるだけのような気もする。

西村普段の生活ではコミュニケーションのための言葉にしか出会わないけれど、思考のための言葉というものがある。「それってどんな言葉だろう?」と問うことから、また考えはじめることもあるかもしれない。思考のための言葉やコミュニケーションがあるという話ができたことは、すごくよかったなと思います。ありがとうございました。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

塩瀬さんはもちろん、西村さんも「問い」をもつことを楽しむ達人。答えを出そうとするにではなく、問いを深めていく対話を間近で見ているのは本当にわくわくしました。原稿を構成しながら、なんで「問いを深めていく対話はこんなにおもしろいんだろう?」と、改めて自分を問うていました。

インタビューの間中、おふたりはとてもよい表情をされていました(ときには笑い過ぎて次に聞きたいことを忘れちゃうなんてこともあるほどに)。しかし、そこには「答え」というものは特になくて。一緒に問いを立てて何かを発見する、その喜びのようなものが共有されていたようでした。そして、共有したものを足場にして次の「問い」へと一緒に向かっていく、そのプロセスはまるで終わらない冒険のようにも見えました。

自ら問いを立てることは、自分自身を自由にしていく営みであり、つまらない日常のすべてを冒険に変えていく方法なのではないかと思います。塩瀬さんは「問いを立てることは、僕らだけにできるわけじゃないから本を書いた」と言われていました。この時代を生きるわたしたちが、それぞれに自分にしか立てられない問いを立てることができたら―きっとこの世界は大きく変わるような気がしています。

次のインタビューは、ベルリン在住のアーティスト・井口奈保さん。どんな問いが飛び出すのか、楽しみにしていてください。

(構成・執筆:杉本恭子)