もう一度、自然や死に向き合えたら人間にどんな可能性があるだろう?東京女子医科大学教授・杉下智彦さん【インタビューシリーズ「時代にとって大切な問いを問う」】

シリーズ「時代にとって大事な問いを問う」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、「時代にとって大事な問い」を問う活動をしている人たちにお話を聞くオリジナルコンテンツです。「ROOM」では、記事と連動してインタビュイーの方をゲストにお招きする、オンラインセッションを毎回開催しています。

10月29日(木)18:30-20:30 at Zoom ゲスト:東京女子医科大学教授・杉下智彦さん

詳細:http://emerging-future.org/news/2299/

第5回にインタビューしたのは、東京女子医科大学教授・杉下智彦さん。青年海外協力隊としてマラウイ共和国の病院に赴任したことをきっかけに、アフリカを中心に世界各国の保健システムの構築に関わってきた方です。杉下さんが歩んできた道を照らしていた「問い」について、そしてその生涯を通して向き合ってきた、「自然のなかで生まれて死んでいく」という大きなテーマについてお話を伺いました。

(構成・執筆:杉本恭子)

1990年に東北大学医学部を卒業。聖路加国際病院で外科医として勤務したあと、東北大学心臓外科医局にて心臓移植の研究を行う。1995年に青年海外協力隊として、マラウイ共和国の国立ゾンバ中央病院に赴任。3年間の活動を経て、ハーバード大学公衆衛生大学院で国際保健学を、ロンドン大学で医療人類学を修学。その後、タンザニア共和国で保健プロジェクトのリーダーを務めたのを皮切りに、国際協力機構(JICA)のシニアアドバイザーとして、アフリカを中心に世界各国の保健システム構築に関わる。2015年に策定されたSDGs(持続可能な開発目標)の国際委員を務める。現在は東京女子医科大学医学部にて国際環境・熱帯医学講座の講座主任として活躍しながら、引き続きアフリカを含め世界各国の支援を続けている。

自然のなかで生まれて死んでいくって

どういうことなんだろう?

西村今日はよろしくお願いします。杉下先生にお会いしたのが10年以上前。そこから貴重な機会をいただき、また本当に多くのことを学ばせてもらってきました。当時はまだミラツクでもなく、その前段となる取り組みを行っていました。そして、ミラツクの年次フォーラムでご登壇いただいた際の伝説のセッション。あの日行われたセッションから来ていただいた多くの人の中で杉下先生への興味が強く生まれていったと思います。今日は杉下先生自身のお話をじっくり伺っていきたいと思っています。

杉下小学生の頃は、北海道から関西、四国と5回転校をして、愛媛・松山で小学校を卒業し、高校を出るまで暮らしていました。道後温泉に行くことやお祭りが好きで。自然が豊かだったので、みかんをもいだり釣りをしたりして育って。そういうバックグラウンドのなかで、自然と人間のコミュニケーション、そのなかにある「死」にすごく興味をもっていたんです。

愛媛といえばみかん。みかんをもぐことも子ども時代の日常だったそう。そのため、ご家族から「ぽんちゃん」とニックネームで呼ばれているとか。

愛媛といえばみかん。みかんをもぐことも子ども時代の日常だったそう。そのため、ご家族から「ぽんちゃん」とニックネームで呼ばれているとか。

死というものを自然のなかに位置付けると、季節が巡って花が散ったり木が枯れたり、あるいは魚を採って焼いて食べたりすることです。そのなかで、人間の生活にある死というものに関心を寄せて「この自然のなかでなぜ生まれてなぜ死ぬのか?」という問いをもっていました。

また、松山は正岡子規の故郷であり、夏目漱石の『坊ちゃん』の舞台になっただけあって、文学の町でもありました。僕も中学生のときは文芸部で小説を書いたり俳句を詠んだりしましたし、周りにもそういう人が多かった。当時、いろんな本を読むなかですごく衝撃を受けたのが、V.E.フランクル『夜と霧――ドイツ強制収容所の体験記録』(みすず書房)です。

「死んでいるのか生きているのかわからないような極限状態になったら、自分はどうなっちゃうんだろう?」と考えて。あのときに感じた「死というものへの畏れ」は今ももち続けています。そんなもやもやした気持ちを抱えた中学校3年生のある日、テレビでエチオピアの飢饉を知るわけです。地球の裏側で、自分と同じくらいの歳の少年たちが死んでいることに本当に衝撃を受けました。

エチオピアで起きた飢饉を知って

アフリカで診療する医師を目指した

杉下それまでは、地球って素晴らしいところだと信じていました。しかし、エチオピアのニュース映像を見て、実は素晴らしいはずの地球はこんな風に子どもが飢えて死んでいくことを放置していたんだと、それは天地がひっくり返るくらいに驚きました。このときの衝撃が、「医師を目指してアフリカで診療したい!!」という大きなモチベーションにつながり、東北大学の医学部に進学することになりました。学生時代は、「生と死」「アフリカ」「自然」をキーワードに過ごしていたと思います。そんな大学1年生だった1985年にアフリカ難民救済のための「LIVE AID」という世界規模のチャリティコンサートが開催されたんですね。

杉本ブームタウン・ラッツのボブ・ゲルドフが中心となってバンドエイドを結成し「Do They Know It’s Christmas?」を歌い、世界同時ライブコンサートを行いました。アメリカでは著名アーティストが「USA for Africa」として「We are the World」を歌いましたね。

Band Aid 『Do they know it’s christmas 1984』

杉下そう、あの映画「ボヘミアンラプソディ」のクライマックスの場面です。当時、私もバンドをやっていて、まさにリアルタイムに部室で見ていました。医師になってアフリカを救おう、と思っていた自分にとって、「ミュージシャンでもアフリカを支援することができるんだ!」ということにまた衝撃を受けたわけです。文学や音楽のもつ人を変える力を意識するようになって、自分なりに「この理不尽な世界を自分はどう変えていけるんだろう?」と探求するために、自分の足元にある日本の成り立ちや魅力を知りたくなって、バイクにテントを積んで北海道から沖縄まで日本一周に旅立ちました。

「日本はどこから来てどこに行くんだろう?」と思いながら、各地でいろんな人に出会って刺激を受けて。逆に、今度は世界を意識しはじめて、生と死に関しても死生学に興味をもち、当時話題になっていたエリザベス・キューブラー=ロスの『死ぬ瞬間-死とその過程について』(中公文庫)に出会いました。医学部2年生の時でしたが、当時はまだがん告知をしてはいけないと教えられていた時代でしたから、ここでも衝撃を受けたわけです。

「がん告知された人がその後をどうやって生きるのか」「本当にがんを告知できるのか?」という問いが生まれたので、学生主体で社会人も参加する死生学を学ぶ勉強会を主催することになりました。最終的に、仲間と8mmビデオを担いで当時は日本に2つしかなかったホスピス(聖隷三方原病院と淀川キリスト教病院)を訪ねて、簡単な映画を制作して仙台の市民祭で上映しました。アメリカやイギリスから終末期医療のコンセプトは入ってきていましたが、日本でもホスピスは必要じゃないかと問題提起をしたわけです。

アフリカに飛び出して出会った

生と死をとりまくコスモロジー

杉本学生時代のさまざまな活動を経ても、医療でアフリカに貢献したいという気持ちは変わらなかったのでしょうか。

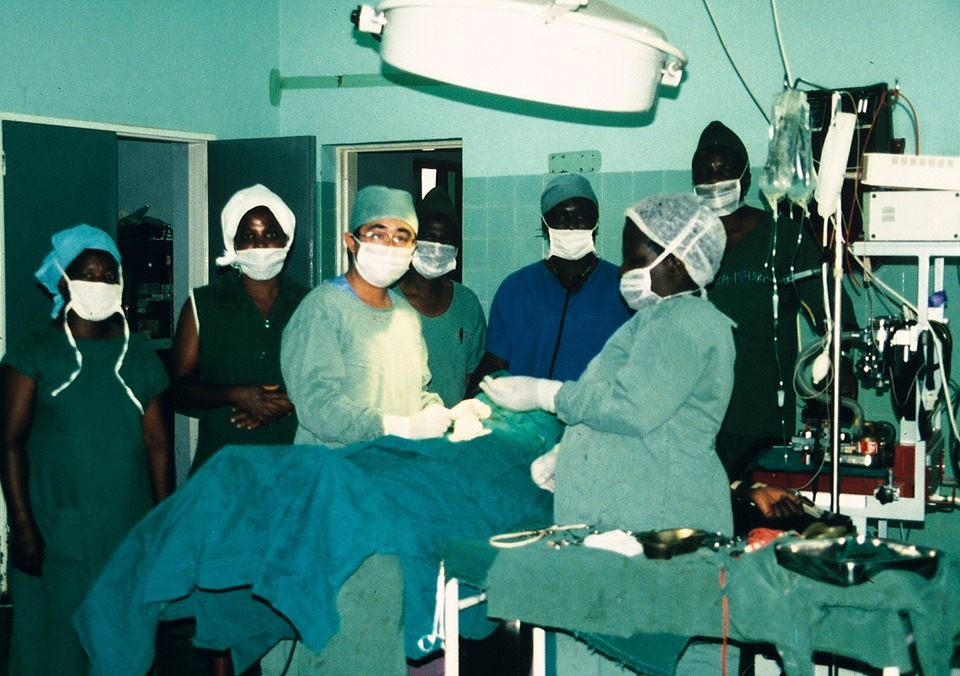

杉下そうですね。そこがやはり自分のモチベーションの原点でしたから。大学卒業後は、日本における死生学に影響を与えた日野原重明先生がおられた聖路加国際病院での研修を希望し、切磋琢磨する多くの仲間に出会いました。チーフレジデントを終えて、一度は東北大学の心臓外科医局に戻ったのですが、やはりアフリカに飛び出したくて1995年に青年海外協力隊でマラウイ共和国に行きました。人生の大きなターニングポイントだったと思いますね。あのときから、ジェットコースターみたいな人生が今も続いているわけですから。

マラウイで暮らして、アフリカの人々は私たちが生と死と理解する世界よりもっと大きなコスモロジーの中で動いているんだと思いました。日本でいろいろ見てきたつもりなのに、家族や先祖、伝統社会などを取り巻く大きなシステムが、個人や社会を超えた広大な宇宙観があるのを痛切に感じました。いろんな人に「死とはなんだろう?」と聴きまくって、伝統医や呪術・妖術など死に関わっている人たちに出会って、宗教的な儀礼にも積極的に参加しました。外から見ると「まじない」だと思えるようなことも、理路整然と行われていてニーズがあるんです。

地元の人と交流するうちに、どんどん深い世界が見えてきてアフリカの魅力に取り憑かれてしまってね。自分たち独自の価値観や世界観で生きているのがすごく羨ましくて。今でもアフリカに行くと僕が元気になるのは、貨幣的なものとは違う生き方を持っている人たちに出会うことで本質的な刺激を受けるからです。社会のなかで生まれて社会の中で死んでいくというような大きな流れを体感しています。

杉本社会の中で生まれて、社会の中で死んでいくというのは、どういうことなのでしょう?

杉下自然と共存しながら社会が営まれていて自然なかたちで生と死がある……ピュアに死というものが存在する社会。そこには、医療だけではなくて、呪術や妖術のようなさまざまな装置がたくさんあって、そこに息づいている独自の価値観を通して、みんなが助け合って生きている。

私が赴任したマラウイの国立ゾンバ中央病院は、当時世界で最もHIVエイズの感染率が高い地区にありました。成人の4割近くが陽性で、多くの仲間が亡くなったし、病院でも多くの人を看取りました。そのなかで、私もHIV陽性の方の手術中に事故を起こして針が自分に入ってしまったことがあって。

当時は抗HIV治療薬もなかったので、HIVに感染したかもしれないという恐怖のなかで、「アフリカで死にたい」と思いました。日本で家から出られずに幽閉されて残りの人生を送るよりは、アフリカにいて仲間に助けられて死にたいと強く思ったわけです。

だから、規範が強要をされ、周りに忖度し、気を使いながら生きることがデフォルトになっている日本にいるとちょっと息苦しくなることがあります。そんな中で、独自の世界観の中で助け合いながら生きているアフリカに行ったり、アフリカの話をしたりするとすごく元気が出ます。日本も、ああいう純粋に助け合いのできる社会であってほしいと思いますね。

経済的なエゴイズムが

死への畏れを消し去っている

西村今日の主題は「時代にとって大切な問いを問う」なのですが、杉下先生が「こういうことを一緒に考えようよ」「ここがちょっと盲点になっているけど大事なんじゃない?」思っていることを聞きたいと思います。

杉下やはり究極の問いは「自分にとって死とは何か?」だと思います。たとえばアフリカにいると、ずーっと生きているんだけど、身体はなくなっちゃうような状態なのかなと思う。すると「生物学的な死と観念的な死は違うのではないか」という問いが立つんです。心臓死や脳死をしても、個人が生きていた証が文学や写真という残像が残っていると、死んでいないわけです。

死はもともと自然のもの。死への畏れは自然への畏れでもありますよね。その畏れをなくしてしまっているから、森林を開発して新しい農地や鉱物資源を求めて、新種のウイルスに感染して人間が死を迎えるわけですよね。個々人の経済的なエゴによって危険な森に入ってウイルスに感染する、森の伐採で地球温暖化を引き起こす、日常の生活で死への畏れがなくなっている振る舞いということが、現代の私たちが死をちゃんととらえられていないということの証左だと思います。まさに「永遠の命を得たかのような日常」という盲信が、未来の可能性をせばめているということかもしれません。

西村本来、死への畏れがあれば立ち止まって考えられるにも関わらず、経済的なエゴで突っ走ってしまうということもありますね。

杉下「死ぬと終わりですから、価値はありません」というのがおそらく経済かもしれない。日本にいると、高齢者や子供、女性、貧困家庭、障がい者などは、生産性もないし税金も払えないから「価値」までないと言わんばかりの発言や報道に満ちていますよね。だけど、アフリカだと死んでも仕事があるんですよ。別に生産性だけが「価値」ではないのがピュアなアフリカ社会なんです。

ある村で、長老のおじいさんをずっと取材していて。ひさしぶりに訪ねると、いつも家の入り口に座っていたおじいさんがいなかったんですね。家の人に「おじいさんはどこに行っちゃったの?」と家族に聞いたら、「先生が立っている地面の下にいる」って言うんですよ。死んで、家の入り口の土の下に埋められちゃったみたいで。「なんでこんなところに埋めるの?」とびっくりしたら、「おじいさんは毎晩家の入り口で呪いが入ってくるのを防いでいて、その仕事は若い人には誰もできない。今も夜になったら出てきて家を守っている」って言うんですよ。

それを聞いたとき、少しうらやましくなっちゃって。生きていないと仕事にならないとか、生産性とか価値がないとかじゃない。死んでも仕事があるし、それに見合ういろんなものがある。死は連続性なんだと思いました。

ケニア西部の住民健康集会にて。上の写真とまったく異なる集まりにも関わらず、人が調和する雰囲気がふしぎと似通っている

ケニア西部の住民健康集会にて。上の写真とまったく異なる集まりにも関わらず、人が調和する雰囲気がふしぎと似通っている

自然への畏敬と畏怖を失い「妖怪」が棲めなくなった世界は

ウイルスにも弱いかもしれない

杉本アフリカでは「老人がひとり亡くなるのは図書館がひとつ消えるのと同じだ」ということわざがあると聞いたことがあります。やはり高齢者が大切にされているのでしょうか。

杉下そうですね。高齢になると尿道括約筋が弱くなって尿もれしたり、嚥下が悪くなったり、足が悪くなったりしますが、必ずお世話をする少年がついてくれるんですよ。少年のほうも、お世話することを生きがいにしている。お世話には意味があるんですね。経済的な効率性のために、病院や介護のシステムをつくってきた今の日本に、そういう関係性はあるのだろうかと思います。

死に近づく人に対する畏敬の念がないのは、自然とともに生きて死んでいくという受け止め方がわからなくなったのではないか?、と案じることが多々あります。また、自然ヘの畏れが失われると同時に、人と自然の間に存在していた妖怪や神さまもいなくなっていて。山や川の神が祟るとか、海から入道のような妖怪が出るというのは、自然への畏れであると同時に自然とのつきあい方の教えでもあったと思います。

こうした神や妖怪を消し去るほどの勢いで自然を蹂躙していれば、地球全体を破壊していくことになる。レアメタルや農地や都市の拡大による乱開発、地下資源の搾取、都市の肥大化、不必要な規模の大量生産と大量消費、すべてが富の集積の効率化によって、自然であることからどんどんかけなはれていく現代社会。そんな大きな自然への畏敬と畏怖がなくなっちゃった世界はウイルスに弱いことが新型コロナウイルスが証明したわけです。まさにパンデミックは、自然とのコミュニケーションのあり方を忘れてしまった結果じゃないかとも思っているんですね。

杉下先生がご家族で過ごすという屋久島。大自然と身ひとつでコミュニケーションする場所

杉下先生がご家族で過ごすという屋久島。大自然と身ひとつでコミュニケーションする場所

西村自然と人間って本来は区別がないはずですよね。人間同士は言葉を使ってやりとりできるから、言葉でコミュニケーションできない相手を切り捨ててしまっているのかなと思いました。でも、実際には人間は言葉を使うときも「こういうことを言っているのかな?」と想像力で補いながら受け取っているはずです。なのに、自然とのコミュニケーションには、想像力を生かせなくなってきているということなのかなと思ったんですね。本当は想像力のなかで会話できるはずなのにやらなくなってしまったというか。

杉下おっしゃるとおりですね。今まさに、技術革新でsingularity*の世界が目の前にありますが、もしかすると人間同士のコミュニケーションを超えたものは、AIには再現不可能かもしれないと思ったりするんですね。

*AIが人類の知能を超える技術的特異点(転換点)や、AIがもたらす世界の変化を示す言葉未来学上の概念

自然とのコミュニケーションは

五感と想像力を豊かにする

杉下農耕や狩猟をする人たちは、「山の音がする」「雨の匂いがする」とか、五感をつかって自然とコミュニケーションをしつつ、大きな自然に感謝して生きていたと思います。現代は情報の8割は視覚だと言われていますよね。多くの人は、雨に打たれたり土を触ったりすることから切り離されて、安全に生きられることを目標にしていて。妖怪もいなくなって、VR空間みたいに自分たちに心地いいところを作り出しちゃう。

ただ、僕らのなかの深いところに残っているセンスが、コロナ危機というどう振舞っていいかわからない恐怖に直面すると、自然とのコミュニケーションを必要として「アマビエ」が出現するということはとても重要だと思います。人間の社会は、死の乗り越えのために宗教や呪術のような装置をつくってきたわけです。

五感が研ぎ澄まされていれば自分の立ち位置をしっかりと実感できるのに、頭の中だけで考えてしまっているから恐怖に対処できなかったり、「お金がない」「SNSで非難された」ということで、自分の外側にある「価値」によって自殺を選択するという悲劇が起きているのかもしれません。

西村先日、仏像の研究者にお話を伺ったのですが、要は木を彫っただけの像なのに火事になると命がけで守るし、疫病が発生したら大きな仏像を造立(ぞうりゅう)して祈りを込めるわけですよね。それが1000年を超えて残っているってとんでもないなと思いました。人間はそこまで信じ込めるんだということも含めて。

大仏を信じて、造立するときにはその時代の最高のリソースを結集する力がある人間と、「大仏なんかつくってもしょうがない」という冷めた人間のどちらが1000年後に続くものをつくるのかというと、やっぱり前者だと思うんです。信じ込むという力がすごく大事で、その先に科学技術みたいなものも生まれてきているんだと思っていて。イノベーションって、ただの思い違いや聞き間違い、「できるかもしれない」という思い込みから生まれているんじゃないかと思うんです。

身体性を伴う感覚や記憶は

生きる力とつながっている

西村もし今はあまり向き合えていない、自然や死に対する畏れに向き合えたとしたら、どんな可能性があると思いますか?

杉下先日、京都大学文学部教授の出口康夫先生が、オンライン講義でコロナ時代の「私」とは、「I」ではなく「WE」だとおっしゃったんですね。「コロナに感染するかもしれない」と恐れを抱いている僕の後ろには、世界中で同じようにコロナというウイルスを恐れたり、感染して苦しんだりしている人がいるわけですよね。つまり、コロナは人間の共生や共存をクローズアップして伝えているんだ、と。

個人的には、「I」から「WE」へというような感覚が得られるのは、自然のなかにいるときだと思っています。屋久島の森の中にいると、自分という存在がどんどん消えていくような感覚、「WE」には人間だけではなくて森や水や動物のような自然も入ってきて、ひとつのつながりある小宇宙になっているような感覚を味わうことで生きる力がふつふつと湧き上がってきます。

本来は、日常の生活や仕事のなかに「生きている」という感覚があったはずなんだけど、都会の日常に埋没していると「明日はこうしなければいけない」と「生かされている」感じになっている。ところが、深い森のなかにいると「生きている」という気持ちになります。コロナの経験を通して「I」から「WE」へ、そして「WE」を感じるための自然というものがあるんじゃないかと思います。

西村すごく身体性の知だなと思います。今のお話を聞きながら、ふと思い出していた光景があります。それは、たまたまだけど体験することになった修験道修行、そしてバックパッカーだったときに旅したチベット。あともうひとつは大学時代弓道をやっていたのですが、そのときの身体性。思えば、どれも「何も持っていない」状態のときですね。

そういう、「ひとつである」みたいな状態にあるときの身体性の記憶はすごく残るのかもしれない。光景というよりも、自分の体の感覚をすごく覚えている。文字ではない、全体的な感覚をどうやって思い出すかということなのかなと思ったんですね。それをどんどん切り離して、最後に視覚だけを残しているのが今、みたいにも思えてきます。

杉下これから人間はもっと視覚だけになっていくのかもしれないけど。僕らにとってコミュニケーションって言葉を介したものだけど、アフリカではメッセージを歌や踊りで伝えるんです。言葉が通じなくても一緒に踊れば通じ合う。身体性を通したコミュニケーションのほうが実はディープな気がします。

アフリカで、HIVエイズのヘルスプロモーション活動をしていたとき、僕らは言葉や絵で伝えようとするけれど、彼らは踊りの振り付けで性教育を伝えたりしているんです。握手をするときも、指でちょこちょこっとやってメッセージを伝える人がいるんですね。身体をフルに活用してコミュニケーションをしているんじゃないかと思います。

想像としての死は克服するのではなく

向き合うしかないんじゃないか

西村人類は、自然から解き放たれようとして都市をつくって、身体性から解き放たれるために視覚だけを残して一所懸命がんばってきたと思うんですけど、気がついたら「実は逆方向に歩き続けてきた」みたいなことなのかなと思います。

その過程で生まれた科学技術は無駄ではないし、いろんな使い道があると思うんですけど、「何のために使えばいいのか?」ということが全然問われていない。たとえば、本シリーズの4回目に登場いただいたSPACETIDEの石田真康さんとは、「宇宙に行く目的そのものはあまり問われていない」という話をしていたんですね。「何のために人類は宇宙に行くのか?」と問うよりもまず「まずは宇宙に行ってみよう」という勢いのほうがずっと強い。

人類は「何のために?」をずっと問わないままで、とりあえずできないものをできるようにする、欲しいものをつくってみるっていうことをずっと繰り返してきて。ようやく今、「何のために?」と方向性を考えてもいいようなところにきたんじゃないかなと思ったんです。

杉下そうですね。コロナはやっぱり示唆的だったと思います。みんなが死を前にしたときに、科学に解を求めるだけでなく、アマビエが現れたのはすごく象徴的だったと思います。

身体性という意味では病気になった人は強いですよ。これまでできたことができなくなっちゃって、おのずと自分の存在の意義を考えざるを得なくなります。仕事って、家族って、自分って、何なんだろうと。身体性をモロに感じている人たちのマインドセットはとても深くなります。身体性を感じなくなってしまっている人たちにとっての自然とのふれあいにも、それと同じような意味合いがあるんじゃないかと思っています。

ビショビショに濡れて、ドロドロに汚れて、その先には無意識のうちに身体を感じて地球とつながっていくようなプロセスがある。そのなかには、個体の死もあるのかもしれないけど、自分自身が未来にもつながっていくような感覚もあると思う。死を超えた未来に対する方向性の出し方は、今とても求められているのかもしれませんね。

西村死ぬというのは現象ですよね。その「現象としての死」に向き合う以上に、「想像としての死」に向き合うことが必要なのかなと思います。「現象としての死」には「克服」という方向性があるけれど、「想像としての死」は想像だから克服できないし「向き合う」しかない。むしろ死は克服しちゃったらダメなんじゃないかなと思ったのですがいかがでしょう。

杉下そうですね。一方で、どんなに死に向かい合っていても、生身の死はめちゃくちゃ衝撃的だと思います。匂い、そこでの顔つき……決してきれいなものではないけれど、そうして自然に還っていくわけです。やっぱり、本来自然なものであるはずの死が病院に追いやられてしまっている現代は、本当に向き合わなければならないものを都合よく隠している、そんな異常なところがあるのだと思います。

死を隠せば隠すほどに

学びのチャンスは減ってしまう

西村「死を克服する」とは別に「死を隠す」という方向性もありますね。死を隠せば隠すほどに学びのチャンスを減らしているというか。大都市であるほどそのチャンスは少なくて、アフリカのほうが圧倒的に多いということなのかなと思いました。

杉下そう、自然のなかに入って体験するプログラムに人気があるのも、どこかにそういう理由があるような気がします。死ってやっぱりめちゃくちゃ怖いからタブーにして、病院に追いやってしまう。自宅での看取りをしてもいいはずだけど「いやいや無理です。私には看取れません。病院に通いますから先生お願いします」ってなってしまうし、そのために病院や医師にお金を払うわけです。

病院は、死のタブーを乗り越えるある種の都市システムとして機能を果たしていて、それを「科学」という名前で何かしていることにしちゃっているけど、実際には自分で死に向き合えなくしている決定的な負の側面もあると思います。

西村病院って本来は「治す場所」じゃないですか。でも、今は治らないとわかっていても最期は病院に行く。最期に行く場所が他にないんだと思います。

杉下そう、他に行く場所がない。だから、ホスピスのようにオルタナティブなものもできるし、老人介護施設や在宅診療があるのかもしれないけど。最期を迎える場所は、たとえばお寺や山でもいいのかもしれない。そんなことをしようとすると「姥捨山だ」と一斉に批判されるだろうけど……。

インドのカルカッタにマザー・テレサが設立した「死を待つ人々の家」はまさに最期を迎える場所を体現していると思います。ほかにも、ガンジス川のほとりには、無数の死を待つ家があります。死期を予感するとそこに行って、自分と向き合いながら死んでいく。死ぬと自分の肉体を燃やしてくれるわけです。そういうシステムが今の日本にはないから、病院が看取りを担っているんだけど「本当に死ぬ場所は病院でいいのか?」という問いは立てられる気がしますね。

西村お医者さんの側も、病気を直すためのトレーニングを受けてきたのに、病院は死ににくる場所なんだという驚きが後からやってくるのかなと思っていて。

杉下おっしゃる通りだね。ただ、自然を離れたところで、「医療で何とかできる」という考え方になってしまう。本当に死に向き合っているなら受け入れられるものも、受け入れられなくなるかもしれない。

死を考える時には、いつも日野原先生のことを思い出します。聖路加国際病院のチーフレジデント時代に忘れられないことがあるんです。僕が担当していた末期ガンの患者さんは、いろんな検査をしてきたけれどもう回復の見込みがなくて。日野原先生の回診のときに「この末期ガンの患者さんにはもうなすすべがありません」と説明したんですね。

すると、さっと顔色が変わって「杉下先生、本当に何もできないんですか?」と睨まれたんです。日野原先生は、まっすぐにその患者さんの部屋に向かって、何も言わずに患者さんの手をとって。長い間、手を握った後に「安心してください」って声をかけられました。

部屋を出た後、「杉下先生は何もできないと言いましたね。手も握れないんですか?それで医者をやるんですか?」って言われてものすごく反省しました。そのあと、日野原先生にたくさんこのとを教えていただきました。私たち医師は、医学という隠れ蓑を着て安心してしまっている、人間としてはもっともっとできることがあることを忘れちゃっているかもしれないな、と。それ以来、死を前にしてできないことはない、もっといろんなことができるはずと思っています。

西村そうですね。もっと日常レベルのことでも、「これは常識だから」「こういうものだから」と思考停止してしまうと、向き合わずに済まされてしまうことがあると思います。でも、「それは誰が決めたことだったっけ?」と問わずにおくと、だんだん死んでいくんだろうなと思っていて。自分の人生を生きるって、一般論や損得ではなくて、自分が「こっちだ」と思う方向を選んでいくことじゃないかと思っています。

(インタビューここまで)

四国・松山のみかん、釣りあげた魚、仙台での学生時代に出会われたホスピスの患者さん、東京・聖路加国際病院でのお看取り。アフリカのマラウイで診療されていたHIVエイズに感染した人たち、少年にお世話される老人たち、そして大自然のなかで感じる世界との一体感……。さまざまな場所と時間のなかで、杉下先生が感じておられた「死」を思い描きながらのインタビューでした。

近年、日本の葬儀や法事は簡略化されていく傾向にありますが、かつては33回忌まで勤め上げることも珍しくはありませんでした。西村さんは「死を隠すことは学びのチャンスを減らしているのでは?」と言われていましたが、死者を中心に置く場が減ったことはこの社会に少なからず影響を及ぼしているのだろうと思います。

当たり前すぎることですが私たちの致死率は100%です。いつか迎えるものだから、ふつうのこととして死を語り合える場がもっとあってもいいのかもしれません。

次のインタビューは、レキサス株式会社の代表であり「Ryukyu frogs」で沖縄の次世代リーダー育成に取り組んできた比屋根隆さんにご登場いただきます。比屋根さんはどんな「問い」を立てておられるのか楽しみにしていてください。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/