近代社会がつくってきた構造は誰のためのものだったのか、問う時代が来ている。株式会社SPACE 代表取締役 福本理恵さん【インタビューシリーズ「時代にとって大切な問いを問う」】

シリーズ「時代にとって大事な問いを問う」は、ミラツク代表・西村勇哉がインタビュアーとなり、「時代にとって大事な問い」を問う活動をしている人たちにお話を聞くオリジナルコンテンツ。シーズン2の4回目は、株式会社SPACEの福本理恵さんにインタビューしました。

小さい頃から子ども好きだった福本さんは、大学院で心理学を学んだのちに「種から育てる子ども料理教室」を主宰。東京大学先端科学技術研究センターでの「Life Seed Labo」を経て、2014年に「異才発掘プロジェクトROCKET」を立ち上げ、プロジェクトリーダーとして活躍します。2020年にはSPACEを創業し、個別最適な学びと仕事を導くシステムの提供に取り組んでいます。

西村のバックグラウンドもまた心理学。また、「すでにある未来を実現する」ために「この世界に生きるすべての人がその可能性を発揮するにはどうしたらいいのだろう?」という西村の問いは、福本さんが探求する「個人が最大化する社会」に重なる部分もあるようです。異なるフィールドから共通するテーマを見出していくインタビューとなりました。

(構成・執筆:杉本恭子)

株式会社SPACE 創業者 代表取締役 最高情熱責任者 (CEO)

1981年、兵庫県姫路市生まれ。熱血教師の母の姿を見て、人の人生に影響を与える先生という職業に憧れて育つ。2006年、東京大学先端科学技術研究センターの交流研究員を経て、東京大学大学院博士課程に進学。自身の体調を崩したことをきっかけに日々の食の重要性を再確認し、2012年から「種から育てる子ども料理教室」を主宰する。2013年、東京大学先端科学技術研究センターに戻り、農と食から教科を学ぶ「Life Seed Labo」を立ち上げ。2014年12月、「異才発掘プロジェクトROCKET」を立ち上げてプロジェクトリーダーを務める。2020年8月にSPACEを創業。

子どもたちが笑って幸せに生きる世界をつくりたい

西村今日は、まず、福本さんがそもそも興味をもっていたことは何だったのか?というところから、お話を伺ってみたいです。

福本小さい頃からとにかく子どもが好きでした。母が小学校の教員だったので、環境的にいろんな子どもたちがいるところに身を置くなかで楽しい記憶があったからなのか、それとも遺伝的なものなのかはわからないんですけど。一貫して興味があるのは子どもの幸せなんですよね。一番大きく言うと、子どもたちが笑って幸せに生きている世界をつくりたいということになります。

西村子どもの頃からずっと変わらないというのはすごいですね。中学、高校と年齢が上がっていくなかで、他のことに興味をもたなかったんですか?

福本中学は女子校だったのですが、女子校の女性たちのすごく繊細な心のやりとりに触れるなかで、どうして人は駆け引きをしながら、自分の存在を柔らかく尊重してもらいたいという方向に動いていくんだろうと人の心理に興味をもちました。なかには精神を病んでいく子たちもいて、身近なお友だちは摂食障害になりました。食べることを拒むまでに自分を追い込む人の心理ってなんだろう?と、深く考えるようになりました。

学校ではそうした繊細な人間関係のなかにいながら、家庭ではモンスターのような祖母と一緒に暮らしていたんですね。とにかくトラブルメーカーで、空気を読まずに自分のやりたいことをやり、欲しいものを手に入れようとする。人のことを尊重するどころか自分勝手で、人に嫌われようと「だってそれがやりたいんだもん」と、ある意味すごく素直に生きている人でした。母は教員ですから、道徳的な話をしてくれるのですが「そんなこと言っても、おばあちゃんはこんなに非道徳的じゃん」って思っていたわけです。

子どもと関わるベースになる理論としての心理学を求めて

西村つまり、子どもという対象だけでなく、関係性そのものにも興味があったので、その両方について学んだり実践されたりしてきたのかなと思います。大学では何を研究されていたんですか?

福本子どもを育てたいという思いから教育学部に入って、そこで心理学に出会ったんです。子どもが成長していったときに、私の母のような大人になる人もいれば、祖母のような大人になる人もいて。それぞれに家族になって生まれた子どもは、どんな心理で育っていくんだろう?と。だから、人が育ちゆく過程で心も育って、自分自身を確立していく、そういう面での教育と心理に非常に興味があったのが学生時代ですね。当時出会った先生の専門が発達心理学だったので、「一般的な発達はどうあるのか」という理論を学びました。

だけど、その理論に当てはまらない人たちがいるというところで、大学2、3年生のときに臨床のほうにも興味をもったんです。そのとき先生に「臨床をやりたいならとにかく基礎をちゃんとやりなさい。一般的な発達から外れた人のどこにアプローチをすべきかわからないままに臨床に入るとあなた自身が迷走しますよ」と言われたんですね。それで、子どもと関わるベースになる心理学をきっちり学びたいという、学問への芽生えがあったのかなと思います。

西村そこで先生の話に納得できるのがえらいですね。

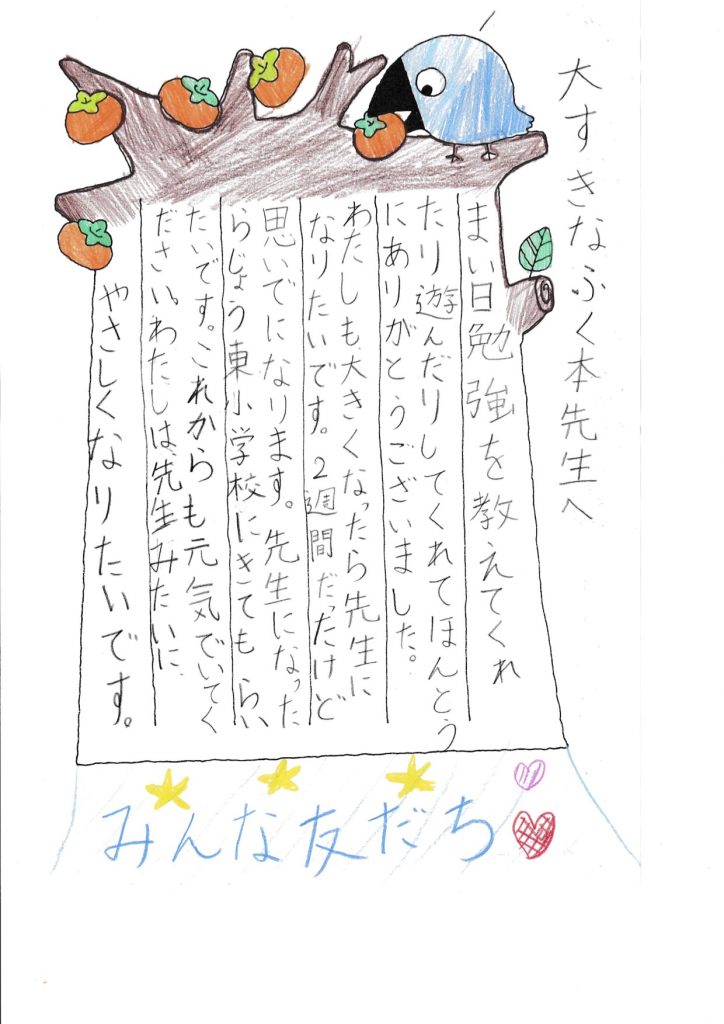

教育実習で出会った生徒の感想文。「先生みたいにやさしくなりたい」と書かれている。

教育実習で出会った生徒の感想文。「先生みたいにやさしくなりたい」と書かれている。

福本教育実習に行ったとき、教室の端っこにいて中に入れない子どもたちがすごく気になって。そういうときに、先生たちが介入できるかたちをつくり、メンタルヘルスまでケアできるところまでもっていくには、やはり裏打ちされる理論があったほうがいいんじゃないかと思った経験から、大学院に進学することにしたんです。

西村少しだけわかるかもしれないのは、1年2年の時にいろんな心理学をオムニバス的に紹介してもらう授業があって、その結果、これかなと思って人格心理学にいきました。そのあと結構悩んだことがあって、でもやっぱり原点に戻らざるを得ない。それは基礎だな、って。

福本そのときは、基礎心理学を学ぶことで、女子校で感じていたことや家族の問題など、自分のなかで整理できなかったものが整理できるような感覚があったから、ストンと入ったんだと思うんですよ。でも、その先で実験心理学的な世界に入っていくと、やっぱり「これじゃない」っていう西村さんが感じたのと同じ葛藤を感じることになったので、そのときはまだまだわかっていなかったんだと思います。

人間を細分化する研究のなかで無力感に苛まれて

西村大学院ではどんな研究をしていたんですか?

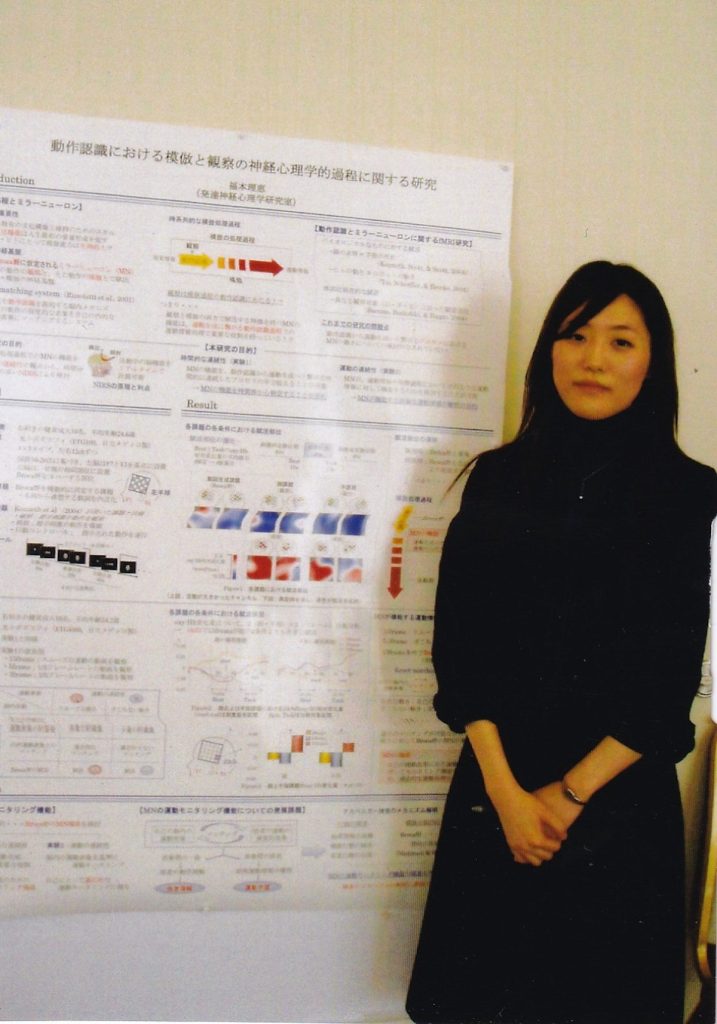

福本広島大学の修士課程では発達神経心理学に向かったんです。母子の愛着形成を研究したくて、母子の同期性を調べるためにNIRS(近赤外線分光法、Near-infrared spectroscopy)を用いたり、成人を対象に共感性を育む模倣を知るためにミラーニューロンの研究をしたり、脳科学的なアプローチをツールとして見せてもらうきっかけになりました。人は意識だけではなく、知覚や認知でも世界を見ているということを学んだのが修士の時代です。

その後、お世話になった先生が定年退官されたので、交流研究員というかたちで1年間東京大学の先端科学技術研究センターで修行したのち、東大の博士課程に入って進化心理学の世界に進みました。今度は、人間だけでなく、動物界と人間界の当たり前の違い、そのなかで関係性とものを知覚しながら学習していくことに触れて。よくよく俯瞰してみると、人間の社会で決められているルールは当たり前のようで当たり前ではないというか、本当にすごく狭いところで石垣を積み上げていっているような、おかしさみたいなものを感じる時間を過ごしていたように思います。

西村なかなかすごい変遷ですね。基礎心理学からはじまって発達神経心理学は脳科学、その後の進化心理学はいわば生物学ですよね。同じ心理学とはいっても、4つくらい異なる分野を学んでいて。でも、「子どもが親とともにどう育っていくのか」をずっと見たかったわけですね。各分野でそれを比べるためのツールを得ていって、だんだん見えてきたんですか?

大学院生時代の学会発表にて。当時は、人の共感性の土台となってる「模倣」という行動の脳科学的研究をしていたそう。

大学院生時代の学会発表にて。当時は、人の共感性の土台となってる「模倣」という行動の脳科学的研究をしていたそう。

福本逆に、子どもに寄り添いたい、寄り添える先生を育てたいという教育実習のときに抱いた思いからどんどん遠ざかったんですよ。科学的なアプローチで人間の一部の機能を取り出して見て行くと、目の前の子どもに寄り添うことからどんどん遠ざかっていくんです。人間を相対的に捉えるという意味では幅が広がって、深まった部分ももちろんあったんですけど、自分が人に関わることはできなかったのが大学院時代だったと思います。

きわめつけは、健常児と自閉症児がともに学ぶ「混合教育」に取り組んでいる、武蔵野東学園の生徒たちにお絵かき課題を出して、健常児と自閉症児にどういう違いがあるのかを比較する実験でした。もちろん、自閉症児と健常児は、まったく異なるものの捉え方をしているという驚きはあったのですが、「それがわかったところで、今この子たちに私がすぐに何か返せることはない」と非常に無力感に苛まれたというか。

しかも、変数をひとつ変えると結果が違ってしまうのに、そんなことで本当に人間を捉えられるのかというすごい葛藤があるなかで、「やっぱり人間から遠ざかっていきたくない」という思いがすごく強まった時期だったんです。

西村人格心理学も統計を使うので、「変数をひとつ変えるだけで」というのはすごくよくわかります。「こちらのさじ加減ひとつでどうにでも言えるし、結局自分が調べたいものを調べているだけじゃないか」「生身の人間に聞いた方が早いんじゃないか」と僕も思っていました。ところが、生身の人間にアプローチしようとすると、今度はフレームがなさすぎて「どうしよう、これ?」ってなるんですよね。

福本そうなんですよね。研究するというのは、人間を細分化して一部の機能を取り出して、そのなかで起きているほんの1%にも満たない可能性を追求し続けることなんだとよくわかったんです。だけど、私がやりたいのは、もっとダイレクトに社会につながっていくこと。自分自身も幸せになれるくらいに、目の前で人の幸せが起きているところに立ち会っていないと病んでいく感じがあったので、大学院をやめようと思いました。

「食には心理学よりも人を幸せにする力」があると感じた瞬間

西村大学院を辞めた後、どんなふうに「ROCKET」につながっていったんですか?

福本大学院を辞めるときは、自分ごととして「食には心理学よりも人を幸せにする力がある」とすごく感じていたんです。今でも覚えているんですけど、当時住んでいた高層階の部屋から新宿の街を見渡して「この都市では人が幸せに生きていないんじゃないか」と思うと同時に、「その幸せではない人に自分も含まれるんだろうな」という実感があったんです。

じゃあ何が自分を生かしているんだろう?というと、ごはんをつくる自分がいて。そこに明日も生きようとする意志があるんだと思った瞬間に、料理をすることは生きようとする行為であり、ごはんを食べながら人と話すことは本当に心を豊かにしていくプロセスでもあるんだ、って。そのとき、食が単に命をつなぐだけではない、すごく価値あるものに転換したんですね。

西村確かに。なぜ料理をつくっているかというと、自分が生きたいからなんですね。

福本それで料理学校に行ったのですが、フードコーディネーター科だったので商業的な料理を学ぶことになって。人を食べ物に引き寄せて、食欲を起こさせて行動させるきっかけにはなるけれど、そこに命はないんだという衝撃とともに、生産者の人たちに敬意を向けることになりました。私たちは日々食べないと生きていけないのに、食に関わるプロセスはあまり見えていなくて。それを学んでいくこと自体が、まさに学びのプロセスそのものだと思ったんです。

そのとき、料理学校で出会った料理研究家の堀田裕介さんを通じてエディブル・スクールヤードの取り組みを知りました。私がやりたかった子どもたちとの幸せな世界っていうのは、まさにこういう世界じゃないのかなと直感的に思って、2012年に「種から育てる子ども料理教室」を立ち上げました。

「種から育てる子ども料理教室」(2012年)。子どもたちと野菜を収穫する福本さん。

「種から育てる子ども料理教室」(2012年)。子どもたちと野菜を収穫する福本さん。

杉本ご自身の「生きようとする意志」を確かめることになった料理と「子どもたちとの幸せな世界をつくる」ことが結びついたんですね。

福本でも、振り返ると「自分で選んでないな」と思うんです。大学の先生に紹介された大学院に進み、広島大学の先生に東京大学の先生をつないでいただいて。「種から育てる子ども料理教室」も、料理学校で出会った堀田さんと一緒に立ち上げています。その後、東京大学に戻ったのも、交流研究員をしていたときの先輩が「その料理教室を東大でやったらどうだ?」と声をかけてくれたからでした。いつも、きっかけを人につくってもらっている感じがします。

ROCKETでは子どもたちの力に一番影響を受けた

西村一つひとつの取り組みを通して、やりたいことが研ぎ澄まされたり進化したりしていったのだと思いますが、「種から育てる子ども料理教室」に比べて今やろうとしていることはどう変わってきていますか?

福本「種から育てる子ども料理教室」は、感覚値で自分の好き嫌いをきちんと把握しながら、自分のなかに快・不快のバロメーターを育てていくことだったと思います。ただ、そのバロメーターをちゃんと暮らしに落ち着かせていこうとすると、情報の取捨選択をするための知識を入れていかなければいけない。ところが、学校では知識を学ぶけれど、それを活用する場面があまりないというところで、2013年に東京大学先端技術研究センターに戻ったときに、農と食から教科を学ぶ「Life Seed Labo」をつくりました。

じゃあ、それだけで暮らしがつくられるかというとそうではなくて。自分はどういうふうに生きたいのか、何を大事にしてどんな暮らしをつくっていくのかという価値観の部分がないと、何のために自分の時間を費やして人生を燃やしていくのかというところが見えてきません。その価値観の部分をつくってきたのが、まさにROCKETだったのかなと思うんです。その3つの取り組みがセットになったときに、私のなかで子どもの学びをつくる切り口としてしっくりきている部分はあると思います。

西村今は、その3つの取り組みが統合されて、ひとつの出口が見えたという納得感があるということですか?

福本そうですね。ROCKETが一番私に影響を与えたのは子どもたちの力なんですよ。めちゃくちゃ好きなものがあって、こだわりすぎて学校からはみ出したり、社会生活に支障が出たりする子もいて。その強い意志の力が「子どもたちを社会に適応させるために、時間割や教科書、校則などの枠組みをつくってきた教育制度は果たして正しかったんだろうか?」という疑問を私にもたせてくれました。

2018年12月26日、ROCKET5期生のオープニングセレモニー

2018年12月26日、ROCKET5期生のオープニングセレモニー

彼らのこだわりや意志の強さが、そのまんま炸裂するような世の中になれば、地球はもっと可能性を伸ばせるんじゃないかというところに行かせてくれたのが、私にとってのROCKETの価値だったと思います。

西村子どもたちのこだわりや意志の強さを炸裂させる受け皿となる社会は、どうすれば実現できるだろうか?というところに興味が移っていったという感じですか?

福本そうですね。ROCKETを5年間やっていくなかで、子どもたちは伸びよう、飛び立とうとしていくけれども、やはり社会の方には彼らを受け止めてくれるところがないと、また羽根をもがれてしまうのを見ていられないと思いました。もうひとつは、こだわりや意志の強いユニークな子どもだけではなく、一見学校に適応している子どもたちも、自分の可能性に気づけないままに大人になってしまうかもしれない。本当は、学校のなかにいる子どもたちの枠を外していく仕掛けが必要なんじゃないかと思っています。この2つの意味で「外に出なければ」と思ったんですね。

本来の「学舎」は子どもの疑問や探求が始まる瞬間を受け止める場所

西村昨年SPACEを設立して、今一番やりたいことはなんですか?

福本一番やりたいのは、枠を取り払って子どもたちがのびのびと育っていくことです。すごくわかりやすいのは学校という枠ですね。学校自体が悪いわけではないと思うのですが、建物も学びの枠組みも構造化されすぎていて。

たとえば授業中に何かに興味を感じても教室から勝手に出て行くことはできません。でも、もし歴史上の人物の話を聞いて「あそこにある石とめちゃくちゃつながっている!」と思った瞬間に確かめに行けたら、その人物と自分がものすごくコネクトできます。だけど、それだと学級崩壊になっちゃうから今はできない。

近代社会がつくってきた構造は、果たして誰のための、何を目的としたものだったのかを問う時代に来たんじゃないかと思っていて。学校は子どもたちが統治される場所ではなく、疑問や探求したいものが閃いた瞬間、生き物として発動されたときに受け止められる場所が本来の学舎だと思います。もし、そうできていないなら、学校を批判するのではなく「本来の学舎をつくっていくために何が必要なのか?」を議論していく必要があるんじゃないでしょうか。

西村うちの子どもたちの学校を選ぶとき、有名私学からシュタイナー学校までいろんな選択肢があったのですが、どれもしっくりこなかったんです。方法論の話をしているんじゃないかなと思うと全部一緒に見えてきてしまったんですね。今、3人が通っている学園が面白いなと思ったのは、運動会で先生たちが子どもを3周追い抜くくらい本気で走るんです。小学生から高校生、先生までが一緒に走る。ただ、高校生は後ろ向きに走ったりしていて。

お話を伺っていて、たしかに授業中に教室から勝手に出ることはできないけれど、学校のなかに社会があればマシなのかなと思いました。今は、社会と学校が分かれてしまっているというのがすごくあるんじゃないかと。

福本いろんな年齢や特性の人たちを分けてしまうことで、学び合うことができなくなっているじゃないですか。老人ホームと福祉施設と学校とか、カテゴライズされた人が同じ建物のなかにいるのは、今向かいたい教育の方向と真逆なシステムだなと思います。さっき西村さんが言われていた、先生たちが子どもに混じって本気で走るというのは、子どもたちが大人の生き様に立ち会う機会になっているかもしれないのに、カテゴリーで分けてしまうとその中でしか役割を全うできなくなってしまいます。

それは、私が心理学を学ぶなかで感じていたのと似ていて。一部分だけを切り取って「健常児と自閉症児にはこういう違いがあるから、こうしましょう」というのにすごく似ているんですよね。だけど、お互いの枠を越えて、混ざりあってお互いを認識しあって違和感や強調できる部分を確かめ合うことが大事なわけじゃないですか。それが育まれない仕組みになってしまっていることが非常に残念だなと思います。

ぐちゃぐちゃしていても生きたい世界だから乗り越えられる

西村カテゴライズすると説明はしやすくなるけれど、「説明しやすさ」を出発点にしちゃうと根っこがなくなって空中回廊化してしまうのかなと思います。空中回廊も積み上げていくとだんだん実体ができていくから、社会が空中回廊のなかだけで回るようになっちゃっていて。

福本本当にそうですよね。わかりやすくなりすぎて、整理された中だけで学んでいくことがデザインされているから、偶然に起きる出会いや今この瞬間にも違う世界にワープできる感覚を、子どもたちはもちにくくなっているんじゃないかと思います。

西村一方、社会の側はそんなに整理されているわけではないから、どこかのタイミングでぐちゃぐちゃしたところに入らなければいけない。社会のぐちゃぐちゃした部分が学校のほうに入ることも必要なのかなと思います。

福本もっとシームレスになればいいと思うんです。自分のなかに「これに興味がある」というものがはっきりある子たちは、むしろ自分自身がキュレーターになるくらいの学び方ができる時代じゃないですか。学んでいった先にぐちゃぐちゃしたものがあっても引き寄せていくのが本当の生きる力なんだろうし、自分が生きたい世界であれば何があっても乗り越えられるとも思います。

西村自分のことを振り返ると、高校生のときにインターネットに触れて、最初にやったのがホームページをつくってアメリカから輸入したカードゲームを売ることだったんです。すると、税関で商品が止まったり、聞いていたのと値段が違ったりとぐちゃぐちゃするわけです。お客さんに一所懸命説明すると許してくれたりして「許してもらえるんだ」って思ったり。全然ルールも定説もないなって感覚だったんですね。

福本ROCKETではやりたいことだけ決めて「どうなるかわからない」プログラムをたくさんつくったのですが、その最たるものが海外研修でした。2017年には「エネルギーと原料と製品を探しに行く」とだけ伝られて子どもたちは旅に出るんです。「エネルギーだから石油かな?ドバイに行けるかも」「再生可能エネルギーを学びにフランスやドイツに行くのかな?」と子どもたちは想像して成田空港に来たら、インド・ムンバイ行きのチケットを渡されて。

「グラスツールイノベーションが起こる伝統的暮らし」を見にいったときのようす

「グラスツールイノベーションが起こる伝統的暮らし」を見にいったときのようす

そこから本当にぐちゃぐちゃな世界に入って行くんですよ。もう逃げられない状況で、震える心で覚悟を決めて。たとえば、最下層カーストの人たちが暮らす地域を訪ねて、牛糞と粘土を混ぜてつくる伝統的な土壁が、最先端の科学によって実は人間の免疫力を高めていたことが判明したことを学んで「ここでのエネルギーと製品と材料って何?」と考える。行く先々で、異なる具体例に出会って「エネルギーと製品と原料」を繰り返し問いながら旅をするんです。

安宿のフロントでチェックインするROCKETのメンバー

安宿のフロントでチェックインするROCKETのメンバー

プランテーションを案内してもらったときのようす

プランテーションを案内してもらったときのようす

プランテーションでカレーのつくり方を習う

プランテーションでカレーのつくり方を習う

未明にガンジス川へ向かったときのようす

未明にガンジス川へ向かったときのようす

ガンジス川のほとりで、亡くなった人が目の前で焼かれていくのを見ながら、日本とは全然違う死生観に立ち会って、移動中はずっとインド人に絡まれて、自分たちで値段を交渉してタクシーで宿にたどり着かないといけない。その過程で、彼らは「この国の人たちは熱量がすごい。とにかく生きたい意欲が強すぎて自分たちの生気まで奪っていく」というところに到達して。

そういう人のエネルギーが生まれる国の「原料と製品って何?」と考えていくと、貧困の問題があること、多民族国家であること、無法地帯があることが、実は人のエネルギーを生み出しているのかもしれないという話になってきて、「じゃあ日本は?」と比較すると自分はすごくあやふやな立ち位置にいることに気づくわけですよね。

非常に恵まれていて、衛生的で安全な日本にいるけれど、お金をだまし取っていく小さい子に比べると自分たちははるかにエネルギーがない。あのインドの子どもたちと同世代の自分たちが大人になったとき、自分は世界をどう変えていけるんだろう?という問いに入っていくんです。

旅が終わっても問い続けないといけない問いが見つかるという、底なし沼のような(笑)。だけど、自分が主体となって生きていくとき必要となる価値観や哲学は、自分ごととして体験したことからしか生まれないと思うんです。

今年4月、ROCKETの5年にたる取り組みをまとめた書籍『学校の枠をはずしたー東京大学「異才発掘プロジェクト」の実験、凸凹な子どもたちへの50のミッション』(東京大学先端科学技術研究センター 中邑研究室・編、どく社)が出版された。

今年4月、ROCKETの5年にたる取り組みをまとめた書籍『学校の枠をはずしたー東京大学「異才発掘プロジェクト」の実験、凸凹な子どもたちへの50のミッション』(東京大学先端科学技術研究センター 中邑研究室・編、どく社)が出版された。

学び方を学ぶためのフレームワークを用意する

西村ROCKETのプログラムは体験プラス切り口なんだなと思いました。切り口があるから、体験から血肉に変わっていくというジャンプが起きるのかもしれない。

福本プログラムをつくるときは、対極にあるものを置くことが多いです。たとえば、人間と動物、闇と光、過去と未来、とか。そういう切り口が入るだけで、目の前にあるものを対比して捉える視点が生まれやすくなります。ぐちゃぐちゃの社会から自分で視点を切り出すのはすごく難しいので、視点をもつフレームワークは入れておく。学び方を学ぶってそういうことだと思うんですね。

西村どういうタイミングでそのフレームワークを差し出すのかがすごく難しそうです。

福本タイトルのなかに切り取るフレームとなるキーワードを入れるようにしています。さっきの「エネルギーと製品と材料を探しに行く」もそうですし、「アウシュビッツとサイバスロンを巡って文明を考えよ」という旅もありました。「文明を考える」だけだと広すぎるけれど、「アウシュビッツ」が加わると優生思想や戦争という切り口があるし、最先端技術を応用した義手や義肢などの補装具を用いた障害者が競技するスポーツ大会「サイバスロン」では「文明をつくってきた技術は本当に人を幸せにするのか?」「劣性/優性の枠を決めているのは何か」というパーツが見えてきます。子どもたちは、そのパーツ自体をフレームワークとして持ち帰るというプログラムのつくり方をしていました。

西村SPACEでやっていることも、つまりはそういうことなんですか?

SPACE立ち上げ時に、共同創業者の三宅 琢さん、金子 裕さんと一緒に。

SPACE立ち上げ時に、共同創業者の三宅 琢さん、金子 裕さんと一緒に。

福本SPACEではそういうこともやりつつ、もうちょっと自分自身を見つめる方向に行っています。個別最適化した生き方を導くのは学びの部分だけありません。感覚的に求めるものを実現するには知識が必要だし、自分が何を求めるかという価値観がセットになったときに、自分の人生にとっての最適解が見えてきます。アセスメントツールという言葉はしっくりきていないのですが、要は自分で自分を知るためのツールがもう少し見える化するといいんじゃないかと思っています。

たとえば、ROCKETには音や匂いなどの感覚が過敏な子が多かったので、私たちスタッフは認知特性を意識して「この部屋の光は強すぎるかどうか」と考えざるを得なかったんですね。感覚値の部分は言葉にはならないからこそ、実際に試しながらじゃないと「自分は何に対して得意なのか」がわかってこないと思うんです。

社会のほうでも、順番にきちんと同じペースでやれることに価値を置く設計になっていますが、「ひらめいた瞬間にすごい創作意欲が湧いて素晴らしい作品をつくるけれど、ふだんは何もしていないアーティスト」もいますよね。人によってペースにもやり方にも幅があるはずなのに、同じ教育のなかで育てていると子どもたちの可能性を見過ごしてしまう気がします。一人ひとりの子どもの違いをちゃんと捉えて、子ども自身が自分を生かせる環境を選ぶ力を育むために、共有できるフレームワークがあるといいなと思っています。

個人のなかに「自分の人生を選んでいる意志の力」はあるのか?

西村近代以降は、社会全体の最大化を図ろうとしてきて、たとえ個々の人が不満を感じていても「あなたも全体のなかで幸福になるから、今はちょっと我慢して」ということだったと思うんです。ところが、福本さんの話は全体ではなく個人を最大化するということだったのかなと思います。

福本そうですね。個別最適化にはいろんなレイヤーがありますが、核となるのは一人ひとりが自分にとって最大化された人生を送っているかどうか。それを選んでいる意志の力が個人のなかにあるかということです。そのうえで、他の人とぶつかって「ふたりの最大化」をするために話し合ったり、譲歩することを学んでいく。その単位が家族や社会、人類の単位になって、地球環境と宇宙の関係を考えるなかで「本当に人類としてこの答えを追求し続けていいの?」という問いにまで膨らんでいくんだと思います。

これからは、物理的にも宇宙に行けてしまうと同時に、生物学的には人間の細胞レベルまで解明されていって、ものすごい情報量のなかに身を置くことになります。だからこそ、自分の人生を自分でキュレートする力がないと、情報の海に放り込まれて何がいいのかわからない状態になってしまいます。22世紀に向けて生きていくときに、個人個人の最適がゆるやかにつながっていく社会にならないと本当に人は幸せになれないんじゃないかという疑問に、今は行き着いている感じがあります。

西村近代社会において、全体の最大化のなかで個人は我慢するという構造を最も強く生み出してきたのが教育だと思います。その結果として、ある程度蓄積ができてきたので、今の時代はようやく個人の最大化ができるようになったということでもあるなと思いました。それはまた人類の初挑戦になるのでちょっと楽しいし、そういう方向性にテクノロジーなどのリソースが割かれていくのはすごく良いですよね。

福本今まで個人の最大化ができなかったのは、物理的な移動の問題や方法論がなかったという理由もあると思います。これからは、テクノロジーによって自分だけでなく人に思いを馳せるやり方も可能になってしまう部分も出てくるかもしれません。それが行きすぎると、自分を規定するものが身体しかなくなっちゃうという危機感も生まれてくる時代でもあるなと思っていて。だからこそ、自分の核となる部分に意志の力で引き寄せていって、自分にとって必要な仕事や人、組織と出会えるという最大化もできるようになってくるんじゃないかと思います。

内なる声によってアイデンティティをつくる未来へ

西村なるほど、アイデンティティの新しいあり方だなと思います。これまでは「どこで生まれたのか」「何をしているのか」がアイデンティティの基盤でした。ところが、どこにでも移動可能で、言語の壁さえも超えて誰とでも話せて、自分と他者の記憶が混ざり合うなかで、自分のアイデンティティだと思っていたものがどんどんフラットになっていくので、ちょっと危ない部分もあると思ったんです。じゃあ「何を個別化するのか?」というと、個人が最大化される道がアイデンティティ化していくことであって、個別最適化することが世界をつくる話につながっているんだなと思います。

福本アイデンティティをつくるというのは、小さな人間界のなかで小さな差異を確かめ合って自分自身を規定することだと思うんです。だけど、空間どころか意識すら容易に越境してしまうような世界観になったとき、そのアイデンティティがわからなくなると同時に「自分はこれを望んでいる」という強い意志の力と身体的なセンサーに意味が出てくるわけじゃないですか。そういうものが自分にしかつくれない価値を生んでいくし、逆にそれがないと本当に自分の存在意義を自分でなくしてしまう世の中に行ってしまうんじゃないかなって。

ROCKETの子たちにとって、今はすごく生きづらい世の中なんですけど、これからはあの子たちの力が逆に生き残っていくために必要な時代に移行していくのではないかと感じるんですよね。生きづらさになっている感覚過敏が、一般の人たちが捉え切れていないものを捉える力だという見方もあって。それが障害になるかどうかは、やはり社会という文脈のなかでしか規定できないんです。

西村先日、認知心理学者のジェームズ・J・ギブソンのアフォーダンス理論を読んでいたんです。彼は空間を角度として捉えていたんだけども、どういう角度から見ているのかによって、同時性のなかで固有の体験が起きてくるというのがすごくいいなと思いました。それぞれの体験が同時性のなかで個別化していくのなら、それをどう引き出すか?という道はあるという感じがします。

次の時代には、いろんなものを一つずつ切り取って再現して共有することが起きると思います。それはあくまでも切り取ったものであり、同時的な体験ではないというのは科学と矛盾する。身体をベースにするとずっと科学が平準化しようと思っていたものと、逆側に移るのかなと思いました。

福本科学の手法を使いつつ、自分自身が唯一の価値であることを探すんでしょうね。それは試しながらではないと見つからないのですが、やみくもにトライするのではなく、少しずつ試す方法もわかっていく。そのときに、私たちがつくろうとしているアセスメントシステムもひとつの手段になるかもしれません。

一人ひとりが違うことはみんなわかっているけれど、じゃあどういうふうに違うのか? 時間的・空間的に同時性のあるなかで同じものを差し出されても感じるものは違う。その感じているセンサー自体も、躍動していく心の感情というものも同じではない。そういう世界観に移行しそうな気がしています。

西村福本さんがやっていることは、「教育」ではない概念で伝わるといいんだろうなと思いました。「教育のアップデートだ」と思われてしまうと、何か違うイメージが入ってくる感じがして。「教育とは違う新しい一派」みたいな感じがします。

福本そうなんですよね。教育のなかにこの話をそのまま持ち込んじゃうと拒否反応が強いので、どういうかたちで入るのがいいか、私もこれから考えなければいけないと思っています。

西村新しいスタイルの何か、ニューウェーブですね。

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

この記事は、ミラツクが運営するメンバーシップ「ROOM」によって取材・制作されています。http://room.emerging-future.org/

個人的な話になりますが、わたしは2012年にgreenz.jpで「種から育てるこども料理教室」について記事を書いたことがあります。当時の福本さんは大学院生で、はじめて立ち上げたご自身のプロジェクトについて、すごい熱量で話してくださったことを覚えています。自分自身にとっても、食について考え直すよい機会になったインタビューでした。あれから9年。さまざまな取り組みを経ての福本さんの言葉はとても重みを伴っているのを感じました。

また、心理学をバックグラウンドにもつ西村さんならではの視点で、福本さんのお話が掘り下げられていったことによって、より深みのあるインタビューになったのではないかと思います。科学の力で成し遂げられること、ダイレクトに人に向き合うことでしか得られないこと、その行ったりきたりのなかで次の時代に必要なものが生まれてくるのだと感じています。

次回は、フロシネス・パートナーズ株式会社 代表取締役の白石智哉さんへのインタビューをお届けします。どうぞ楽しみに待っていてください。